Beton-Komplex in Stuttgart

Das sagen Experten über die „misslungenste“ Architektur

Ein Betonbau auf dem Uni-Campus in Stuttgart ist laut einer Online-Umfrage das „hässlichste“ Gebäude. Was sagt die Stuttgarter Architektenschaft und was findet sie misslungen?

Viel Beton auf dem Uni-Campus in Stuttgart-Vaihingen.

Von Nicole Golombek und Tomo Pavlovic

Auch wenn die Umfrage auf der Social-Media-Plattform Reddit nicht repräsentativ war, so trifft sie dennoch einen Nerv. Brutalismus lässt offenbar niemanden kalt. Doch sind die beiden achtstöckigen Betonriegel „Naturwissenschaftliches Zentrum I und II“ auf dem Uni-Campus in Stuttgart-Vaihingen tatsächlich ein architektonischer Sündenfall? Die Kenner der Materie sehen das differenzierter. Wir haben sieben Experten aus Stuttgart um ihre Einschätzung gebeten.

Stuttgarter Architekten über die Betonriegel in Stuttgart-Vaihingen

Architekt Andreas Hofer, Intendant der Internationalen Bauausstellung (IBA 27) sagt: „Die zentralen Gebäude und der ganze Campus in Vaihingen sind ein Monument der deutschen Nachkriegsgeschichte, einer der stärksten Möglichkeitsräume, der noch vielen Generationen Entfaltungspotenzial bietet, um ihre zeitgebundenen Irrtümer zum Ensemble hinzuzufügen.“

Architektin Liza Heilmeyer, Geschäftsführende Gesellschafterin Birk Heilmeyer und Frenzel Gesellschaft von Architekten und Vorsitzende des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten Baden-Württemberg findet: „Rauheit hat Charakter“. Zum Gebäude sagt sie: „Auf dem Campus der Universität Vaihingen wurde viel Wegweisendes gebaut. Manches davon befindet sich unter der Erde und ist technisch vorausschauend wie der Ringkanal, manches versteckt sich im Wald wie das Zeltdachgebäude von Frei Otto oder die Materialprüfanstalt von Friedrich Wagner mit einer Fassade aus walzblankem Aluminium.

Es ließen sich noch viele andere bekannte oder weniger bekannte Gebäude aufzählen. Ein Universitätscampus ist Experiment und Spielwiese für Neues, was der Campus Vaihingen in vielerlei Hinsicht zeigt. Die zentralen Gebäude sind in die Jahre gekommen und sind Ausdruck einer anderen Zeit. Der Reformgedanke, der diese Bauten beflügelt hat, scheint verflogen.

Nett und lieblich? Muss nicht sein

Brutalismus oder Strukturalismus sind keine gefälligen Architekturen, aber bei genauem Hinsehen lassen sich die Qualitäten und Potenziale der Erneuerung und Weiterentwicklung entdecken. Die Raumgeflechte und rationalen Grundstrukturen lassen Platz für innere Entwicklung und äußere Erweiterung. Nähert man sich den Gebäuden mit Offenheit, kann der Charme der Rauheit und der strukturellen Konsequenz entdeckt werden. Nett und lieblich sind sie wahrlich nicht! Müssen sie aber auch nicht sein.“

Hochhaus in Stuttgart – Ein Gebäude mit Charakter

Architekt Achim Söding vom Architekturbüro Auer Weber : „Es ist sicher kein schönes Gebäude, ein deutliches ,Kind seiner Zeit’. Aber es ist durchaus ein Gebäude mit einem eigenen Charakter. Und ich persönlich finde ,charakterlose’ Gebäude sind noch mehr zu kritisieren – wenn das Gefühl entsteht, dass nahezu keine Gestaltungsabsicht beim Gebäudeentwurf vorhanden war.“

Innenarchitektin Jutta Blocher, Blocher Partners: „Brutalistische Architektur besitzt einerseits gestalterischen und andererseits kulturhistorischen Wert. Sie ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Aufbruchs, der sich über soziale Funktion und Demokratisierung statt über reine Ästhetik definierte. Der Campus Vaihingen ist Teil dieses Narrativs – ein gebautes Zeugnis der Nachkriegszeit, geprägt von funktionaler Klarheit und einem bis heute nachwirkenden Bildungsoptimismus.

Als jemand, der seit dem eigenen Studium in Stuttgart die städtebauliche Entwicklung der Stadt verfolgt und als transdisziplinär arbeitende Innenarchitektin täglich mit Fragen der Raumwirkung konfrontiert ist, sehe ich in diesem Campus eine doppelte Herausforderung: Er verdient Respekt – aber auch Transformation.“

Mehr Licht und Offenheit

Jutta Blochers Vorschläge: „Die zwischenzeitliche Wahrnehmung – Sichtbeton, graue Fassaden, monolithische Volumen, wenig menschlich proportionierte Freiräume – spiegelt ein Paradigma, das mit heutigen Vorstellungen von Lern- und Lebensräumen nicht mehr kompatibel ist: Statt Offenheit, Licht und Aufenthaltsqualität dominiert eine Architektur der Dauerhaftigkeit und Abgrenzung. Ziel muss es sein, diesen Bestand nicht zu verdrängen, sondern weiterzudenken: durch gezielte gestalterische Interventionen – mit Farbe, Lichtführung, Materialien, Begrünung und Möbeln. Räume müssen sprechen – mit denen, die sie nutzen. Denn Architektur ist nie nur gebaut – sie ist immer auch Beziehung.“

Architektin Elke Reichel von Reichel Schlaier Architekten sagt: „In vielen deutschen Städten entstanden in den 70er Jahren Neubauten von Universitätsgebäuden oder ganze Campuserweiterungen, wie der in Vaihingen. Modern, selbstbewusst und mit den Mitteln der Zeit wurden sie damals oft von Unibauämtern direkt geplant und gebaut.

Das hervorragend flexible Material des Stahlbetons konnte Tragwerk und Fassade in einem sein. Die Konstruktion wurde zum Gestaltungselement, alles aus einem Guss. Es wurden in ganz Deutschland Bausysteme entwickelt, die durch Vorfabrikation von Betonfertigteilen schnell und effizient Raum für die steigenden Studierendenzahlen schafften.

Genaues Hinsehen!

Hübsch oder hässlich? Liegt im Auge des Betrachters. Modern, altmodisch und später wieder wertgeschätzt? Dieser Zyklus ereilt jedes Gebäude. Und so zählt wie so oft im Leben nicht der oberflächliche Blick, sondern ein genaueres Hinsehen. Funktioniert das Gebäude gut für den Zweck, den es hat? Heißt es mich willkommen? Gibt es schöne Raumsequenzen, einen besonderen Lichteinfall in wichtigen Räumen?

Eine clevere Lösung, die Räume zu organisieren? Wie war es gedacht zu der Zeit, als es entstand? Ein Zukunftsversprechen. Finden Sie die Orte der Gemeinschaft, an denen man zusammenkommt, im Haus oder draußen? Fügt es sich gut ein in die Umgebung und welche Rolle spielt es dort?

Den Uni-Campus in Stuttgart erkunden

Es ist immer wichtig zu verstehen, wie ein Gebäude funktioniert. Also, gehen Sie mal hin, schauen Sie sich den Unicampus einmal an. Gehen Sie in die Gebäude rein, sprechen Sie Menschen an, die Ihnen das Haus zeigen können. Erkunden Sie, was Sie sehen. Denn es gibt es einige Architekturikonen zu entdecken.“

Architekt Peter Ippolito von Ippolito Fleitz Group: Man würde den Campus heute vielleicht nicht weit ab von der Stadt auf der grünen Wiese entscheiden. Ich habe dort nicht studiert und kann daher kaum das Lebensgefühl dort bewerten, fand es aber immer spannend, dass der Campus, passend zu einem Forschungsstandort, selbst immer auch ein mutiges Experimentierfeld für Architektur, Nutzungskonzepte und Gebäudetechnik war.

Man denke unter vielen anderen Beispielen an Frei Ottos Zeltpavillon für das Institut für Leichtbau, an die Mensa und die Wohnheimbauten von Atelier 5, das Hysolar von Behnisch, das ZVE von UNStudio oder auch im kleinen Maßstab die Farbwelten von Fritz Fuchs, deren Sanierung wir bei der Wiederbelebung des Lernraums „Aquarium“ mitbegleiten durften.

Architekt Marc Oei von LRO Architekten : „Was soll man sagen? Das gezeigte Gebäude vom Uni-Campus in Vaihingen ist natürlich nicht ,schön’, aus architektonischer Sicht aber gar nicht so schlecht. Ein Kind seiner Zeit, 70er Jahre at its best. Wir finden das Gebäude gut im Sinnen von ,okay’. Nicht-Architekten sehen das natürlich anders und viele werden sich an dem vielen Beton stören.

Denn Beton ist ja (im Moment) ein „böses Material“ wegen des CO2-Ausstoßes in der Herstellung. Sanierungen – vor allem wärmetechnische Verbesserungen sind bei diesen Gebäuden mit den vielen konstruktiven Durchdringungen (Wärmebrücken) extrem komplex. Das bekommt man aber hin, wenn man das will.“

Welchen Stuttgarter Platz, welches Stuttgarter Gebäude beurteilen die befragten Architektinnen und Architekten als besonders misslungen? Das wird in der Bildergalerie erklärt.

Als misslungensten Platz/Gebäude kürt der Architekt und „IBA 27“-Intendant Andreas Hofer „die Asphaltflicken in frisch gepflasterten Straßenräumen in Fußgängerbereichen der Innenstadt. Sie verbinden handwerkliches Ungeschick mit einer Lieblosigkeit, die nur über eine zu lange Abhängigkeit von der Droge Auto erklärbar ist.“

Achim Söding, Geschäftsführender Gesellschafter im Architekturbüro Auer Weber Stuttgart sagt: „Schwierige Frage! Ein hässlichster Stadtraum ist natürlich die B 14 und beim Thema hässlichster Platz . . .

. . . fallen mir leider mehrere ein“, sagt Achim Söding. „Der Gebhard Müller Platz, denn er ist kein Platz. Beim hässlichsten Gebäude kommt mir das Hochbauamt der LH Stuttgart an der Hauptstätter Straße in den Sinn und das zeitgleich errichtete Gebäude gegenüber.“

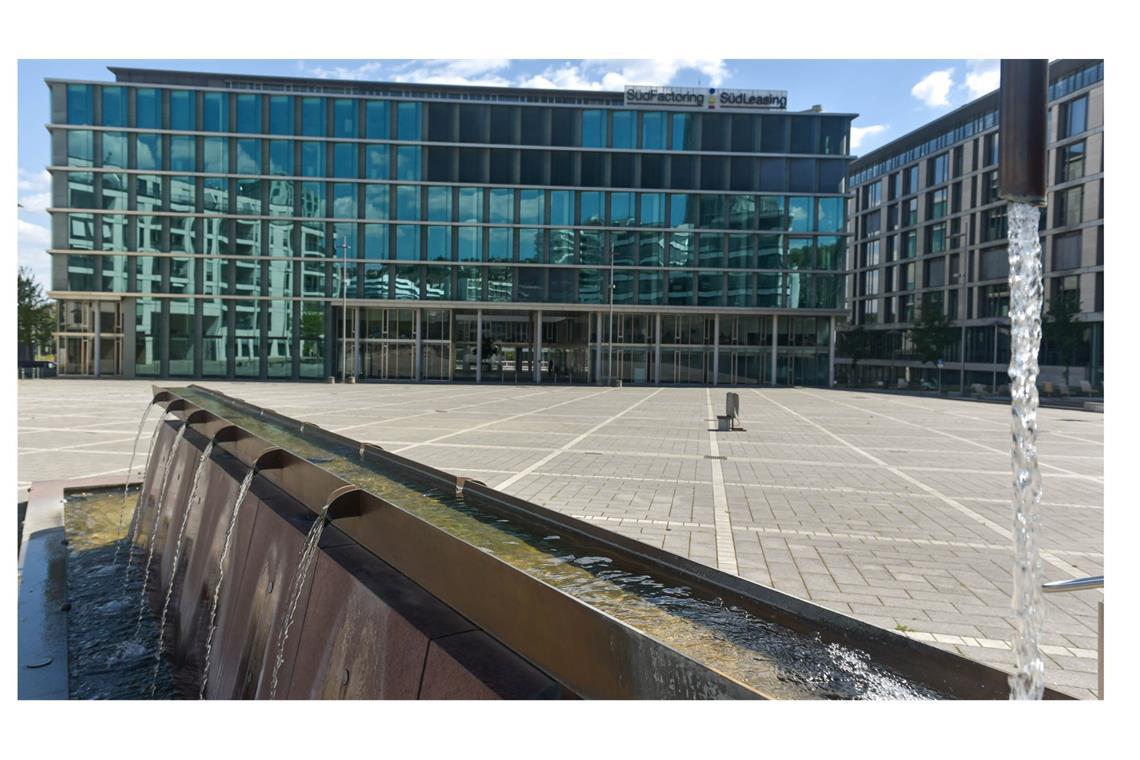

Innenarchitektin Jutta Blocher leitet das im Jahr 1989 gemeinsam mit Dieter Blocher in Stuttgart gegründete Architekturbüro Blocher Partners. Sie sagt über missglückte Orte in Stuttgart: „Beispielsweise zeigt uns . . .

. . . der Pariser Platz, was passiert, wenn Stadtgestaltung rein funktional gedacht wird: viel Stein, wenig Schatten, kaum Aufenthaltsqualität. Was als urbaner Treffpunkt geplant war, ist heute Mahnmal verfehlter Stadtplanung oder wenn ich positiv formuliere: eine ungenutzte Chance, denn Stuttgart 21 ist noch nicht abgeschlossen.“ Architektonisch gelungen finde ich - entgegen aller Unkenrufe . . .

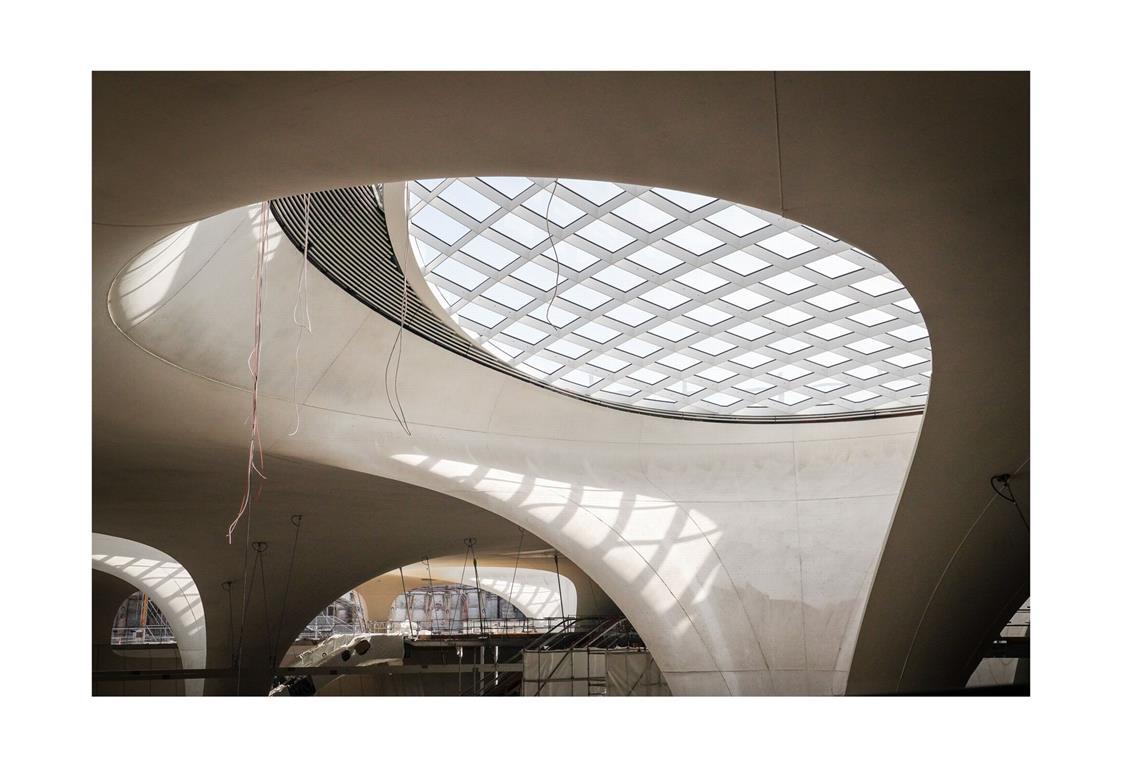

. . . den Tiefbahnhof“, so Jutta Blocher. „Mich überzeugen seine lichtdurchflutete Struktur, klare Formsprache und ingenieurtechnische Brillanz. Der Verlust . . .

. . . einzelner historischer Elemente wie des Seitenflügels des Bonatz-Baus halte ich angesichts des städtebaulichen Zugewinns für verkraftbar. Entscheidend ist, dass sich ein Ort mit urbaner Qualität und menschlichem Maß entwickelt. Das heißt: Grün statt Stein, Wasser statt Hitze, Räume statt Leere“, sagt Jutta Blocher.

Architekt Peter Ippolito, Mitbegründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Ippolito Fleitz Group sagt: „An Gebäuden halte ich mich eigentlich nicht auf. Natürlich kann man viele Bauten kritisch diskutieren, aber das ist eben Stadt mitsamt ihrer Vielfalt, und gute Städte halten das aus. Es gehört auch zum Schicksal vieler Städte, die im zweiten Weltkrieg massive Zerstörungen erlitten haben. Viel wichtiger finde ich in der Diskussion zur sozialen Qualität des Stadtraums: Jan Gehl, ein bekannter dänischer Stadtplaner, meint hierzu richtig: „Das Leben findet zwischen den Gebäuden statt“. Hier finden Begegnung, Kommunikation, eben das Leben statt. Dieser Aspekt . . .

. . . gewinnt noch mehr an Bedeutung, wenn wir an die Zukunft unserer Zentren denken, seit die Einkaufsorte nicht mehr die Treiber innerstädtischen Lebens sind. Gerade in der Gestaltung der öffentlichen Plätze sehe ich in Stuttgart viel verschenktes Potenzial. Jenseits von Orten mit historischen Fassungen wie dem Schlossplatz finden Plätze . . .

. . . hier kaum selbstbewusste und identitätsstiftende Setzungen oder werden im Zweifel durch unselige Hochbahnsteige am Eugensplatz oder Stadtdekorationsmüll (Hölderlinplatz) zerstört. Oft . . .

. . . . . kann nur noch das richtige gastronomische Angebot und . . .

. . . die damit verbundenen Aneignung der Nutzenden die Situation heilen (Marienplatz). Hier hat Stuttgart eine klare Aufgabe: Die Stadtgesellschaft braucht Orte mit Aufenthaltsqualität. Möglichkeitsräume, die nicht formal, sondern aus ihrer sozialen Nutzung heraus gedacht werden. Mit einer erfolgreichen Platzgestaltung können wir viel mehr gewinnen, als wir durch ein hässliches Gebäude verlieren können“, sagt Peter Ippolito.

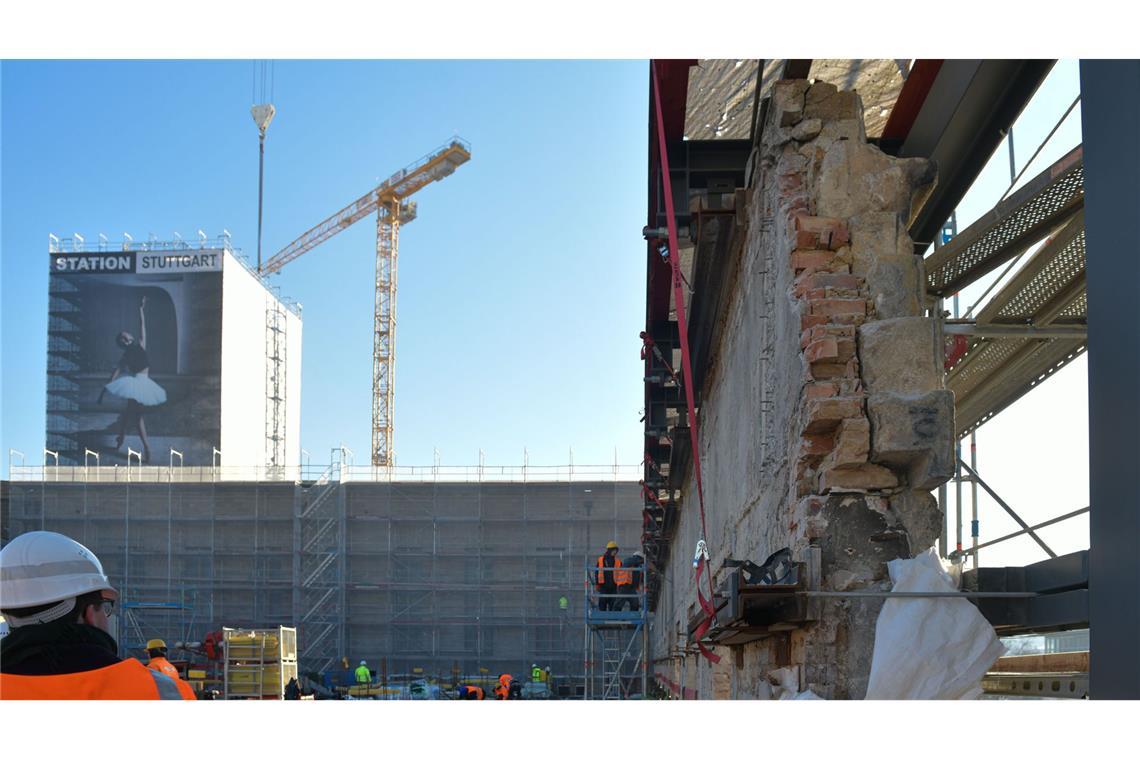

Architektin Elke Reichel, Mitbegründerin von Reichel Schlaier Architekten sagt: „Komplett missglückt finde ich das Verkehrsbauwerk, dass seit geraumer Zeit Stuttgart teilt und der Menge an Beton geschuldet wohl auch kurzfristig keine Versöhnung gelingen kann. Der . . .

. . . neue Rosensteintunnel hätte aus meiner Sicht städtebaulich zwei zentrale Aufgaben gehabt, die komplett missglückt sind. Zum einen wäre es die Chance da gewesen, den Rosensteinpark – und damit die gesamte Stadt – mit dem Neckarufer zu verbinden. Von der Anhöhe des Naturkundemuseums Schloss Rosenstein hinunter zum Flussufer und dann nach Bad Cannstatt rüber zu laufen, das wünschen sich die Stuttgarter schon lange. Nun kreuzen sich mehrspurige Verkehrswege oberirdisch an der Stelle der Stadt, die das meiste Potenzial für den Uferzugang gehabt hätte. Die . . .

. . . kleine Fußgänger- und Radbrücke ist dann auch nur ein Feigenblatt. Zusätzlich wurde die Pragstraße und die Neckartalstraße zwischen dem Pragsattel und der Wilhelma ausgebaut. Unüberwindbar zementiert die bereits früher dagewesene Barriere nun den Bereich um das Wizemannareal, Birkenäcker, Hallschlag oder Altenburg und trennt diese vom Rosensteinpark ab. Es hätte ‚Wohnen am Park’ werden können. Nun ist es für die nächsten mindestens 50 Jahre definitiv ‚Wohnen nicht am Park’ geworden. Kritische Leser werden nun sagen: Ja man kommt da schon rüber, an einer Stelle. Und genau das steht dann auch für sich“, sagt Elke Reichel.

Architekt Marc Oei, Geschäftsführender Gesellschafter im Büro LRO: „Genauso wie es nicht das eine beste Gebäude gibt, gibt es auch nicht das schlechteste. Wenn ich Gebäude nennen sollte, die einen gewissen Würgreflex auslösen, bräuchte ich da schon eine längere Liste, alleine für Stuttgart. Ein grauslicher Ort ist natürlich . . .

. . . der Charlottenplatz - das ist gar kein Platz, es sei denn das Fehlen von Bebauung definiert den Begriff ‚Platz’. Es ist ein Relikt aus der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf alten historischen Aufnahmen aus den sechziger Jahren sieht man: der Charlottenplatz, das Breuninger- und das Züblinparkhaus sind schon fertig. Das Bohnenviertel liegt teilweise noch in Trümmern. Und ein Verkehrskreuz mitten in der Stadt - wirklich ein ,Unort’. Die Stadt will da ja jetzt ran. Ich bin gespannt und ich würde mich freuen; gesprochen wird darüber seit 1980. Mit dem neuen ,Vorfeld’, also dem Bereich zwischen Landesbibliothek und Wilhelmspalais wurde ja ein erster Schritt gemacht … hoffentlich geht es mit dem Stadtboulevard weiter - trotz leerer Kassen und angespannter Haushaltslage“, sagt Marc Oei.

Liza Heilmeyer, Mitgründerin und Geschäftsführung bei Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten sowie Landesvorsitzende des Bundes deutscher Architektinnen und Architekten Baden-Württemberg: „Ich bin keine Freundin von Negativdebatten dieser Art, deswegen möchte ich auf eine Auswahl des hässlichsten Gebäudes oder des hässlichsten Platzes gerne verzichten. Viele vermeintlich hässliche Gebäude oder Orte, in denen es durchaus etwas zu entdecken gibt, verschwinden für belanglose bestenfalls modische Nachfolgeprojekte, diese stören mich am meisten.“