Neuverfilmung des Gruselklassikers

Unsterblicher Mythos: Frankenstein lebt wieder auf

Die fulminante Neuverfilmung von Mary Shelleys Klassiker führt die Geschichte von Frankenstein und seiner Kreatur auf deren Ursprünge in der Romantik zurück und deckt dabei die Dialektik moderner Wissenschaft auf.

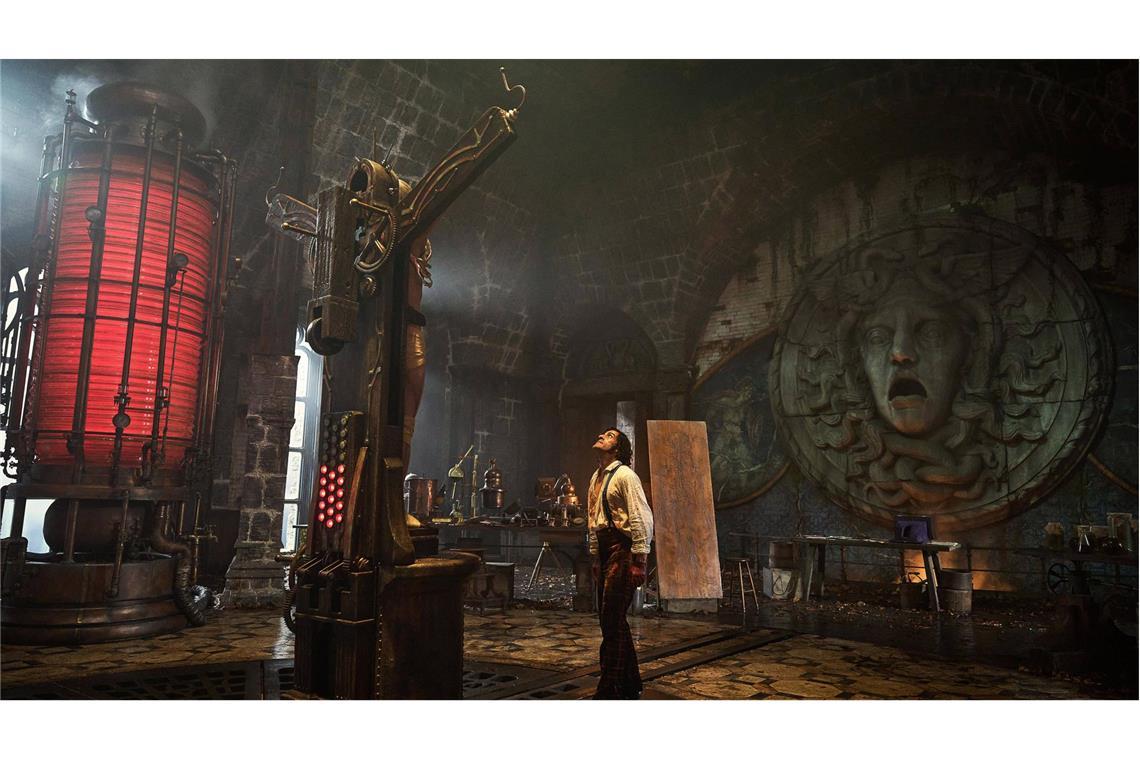

Victor Frankenstein mit seiner Kreatur im Labor: Szene aus dem Netflix-Film „Frankenstein“ von Guillermo del Toro.

Von Markus Brauer/KNA/dpa

„Der Schlaf der Vernunft gebiert Monster“, heißt es nach Francisco de Goyas berühmter Zeichnung, bevor das erste Bild erscheint. Im ewigen Eis geht die Geschichte von „Frankenstein“ los. Regisseur Guillermo del Toro lässt sich Zeit für die Exposition, mit einer großen Freude am Detail. Nur die Filmmusik deutet bereits auf noch schlimmere Gefahren hin.

Eine nächtliche Explosion lockt den Kapitän und einen Trupp seiner Männer aufs Eis hinaus. Dort treffen sie auf die Titelfigur des Films, Victor Frankenstein (Oscar Isaac), und wenig später auch auf das monströse Wesen, das er erschaffen hat.

Das „Geschöpf“, wie die namenlose Kreatur in der Romanvorlage von Mary Shelley heißt, ist weder Mensch noch Biest und hat seinen Schöpfer bis ans Ende der Welt gejagt.

Dialektik des Fortschritts

Mehr als ein Dutzend Mal wurde „Frankenstein“ seit der ersten Adaption im Jahr 1910 verfilmt und besonders durch die Version von James Whale aus dem Jahr 1931 mit Boris Karloff zu einer ikonischen Figur des Kinos. Warum es sich trotzdem lohnt, diese Geschichte wieder zu erzählen, beweist Guillermo del Toro schon in den ersten Minuten seiner Neuinterpretation.

Seine Version erinnert vor allem daran, dass der Romantitel „Frankenstein“, mit dem man reflexartig Monströses assoziiert, sich auf die menschliche Hauptfigur bezieht, Victor Frankenstein – eine zerrissene, traumatisierte Figur. Del Toros Frankenstein ist ein psychisch gequälter Charakter und damit ein Fall für den Psychoanalytiker.

Aus Unbelebtem Lebendiges erschaffen

Die Idee, aus unbelebtem oder totem Material etwas Lebendiges zu erschaffen, faszinierte schon lange vor dem Roman von Mary Shelley von 1816. Die britische Romantikerin aber war gerade nicht am heute modischen, postmodernen Verständnis für oder gar Mitleid mit dem Monster interessiert, sondern an den zwei Seiten der modernen Wissenschaft, an ihrer Dialektik. Sie machte aus der Figur des künstlichen Menschen eine Metapher für die Wissenschaft und deren Ambiguität.

Shelleys Frankenstein ist ein genialer Arzt, der dem Leben dienen möchte, indem er den Tod besiegt, dann aber begreift, dass er seine Schöpfung nicht mehr kontrollieren kann. Als er die Schattenseiten dieses Wesens erkennt, will er es zerstören. Doch dafür ist es vielleicht schon zu spät.

Romantik und Realismus

Del Toro hat die literarische Vorlage an einigen Stellen behutsam verändert, ohne sie zwanghaft zu aktualisieren. Es geht ihm nicht um einen Diskurs über Zeitgeistiges wie KI oder Biotechnologie. Dafür ist er selbst viel zu romantisch veranlagt.

Oscar Isaac spielt diesen genialen Doktor, einen wissenschaftlichen Außenseiter. Weil er Geld braucht, um seine Arbeiten zu finanzieren, schließt er einen Teufelspakt: einen Vertrag zur Instrumentalisierung seiner Forschung, in diesem Fall durch die Kriegswirtschaft. Christoph Waltz verkörpert die dunkle Seite, einen deutschen Waffenfabrikanten, der eigene Interessen verfolgt.

Auf psychoanalytischen Spuren

Jacob Elordi als „Kreatur“ ist dagegen zu schön, zu mild und auch zu nett, um auf Augenhöhe mit Frankenstein zu agieren. Er reicht nicht an die ikonische Monster-Figur des berühmten Boris Karloff heran.

Mia Goth spielt eine Doppelrolle: Einmal Elizabeth, die Verlobte von Frankensteins Bruder, die den emotionalen Kern des Films verkörpert, bevor sie ein Opfer des Monsters wird.

Goth tritt in einigen frühen Szenen des Films aber auch als Mutter von Frankenstein auf, was erkennen lässt, dass es del Toro um eine psychoanalytische Interpretation der Frankenstein-Figur geht. Er setzt sehr stark auf die Lesart, dass Menschen ihre Liebespartner nach elterlichen Vorbildern wählen.

Gelungene Neuinterpretation

Man kann an del Toros „Frankenstein“ durchaus bemängeln, dass es ihm bisweilen an Konsequenz fehlt. Dass der Film zu wenig herausarbeitet, was er eigentlich will. Dass er sich manchmal auch nach dem Zeitgeist ausstreckt.

Insgesamt aber ist Guillermo del Toro eine moderne und originelle Neuinterpretation der „Frankenstein“-Geschichte gelungen, die auf hohem Niveau unterhält und von dem wunderbaren Production Design lebt, das so kreativ wie liebevoll mit dem 19 Jahrhundert umgeht.

Gegenentwurf zum affektierten Monsterkino

Der Film ist überdies ein zwingender Gegenentwurf zu dem affektierten Monsterkino, mit dem Yorgos Lanthimos seit einigen Jahren die Arthouse-Szene spaltet. Denn im Gegensatz zu „Poor Things“, der fast in der gleichen Zeit spielt und ebenfalls von einem Wissenschaftler handelt, der Leichenteile zum Leben erweckt, nimmt del Toro die Monster ernst. Er liebt sie, nicht nur sich selbst.

Dabei weiß er natürlich, dass man das Goya-Zitat auf zweifache Weise übersetzen kann: Nicht der Schlaf, sondern der Traum der Vernunft gebiert Monster. Hierin liegt die ganze Ambivalenz der Aufklärung, die Guillermo del Toro nicht verraten, sondern romantisch erweitern will.

Frankensteins Monster: Held von Romanen und Filmen

Mary Shelleys Schauer-Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ hat den Grundstein für eine ganze Flut an Romanen und Filmen gelegt. Hier eine (persönliche) Auswahl:

„Frankenstein oder Der moderne Prometheus“

Gerade 18 Jahre alt war Mary Shelley, als sie sich einen Roman ausdachte, der heute als Mutter aller Horrorgeschichten gilt: „Frankenstein; or, The Modern Prometheus“ – „Frankenstein oder der moderne Prometheus“.

Die Geschichte des medizinischen Gelehrten, der aus toter Materie ein hässliches, furchteinflößendes, mordendes Monster schafft, entstand in einem Sommer in Genf, als schlechtes Wetter Mary und ihre Freunde ans Haus fesselte. Der Roman kam vor 206 Jahren, am 1. Januar 1818, in den Handel.

Alles andere als eine brave Tochter

Mary, geborene Wollstonecraft Godwin, war alles andere als eine brave Tochter aus gutem Hause, die wie damals üblich darauf wartete, auf Geheiß ihres Vaters eine gute Partie zu machen. Die Tochter einer früh gestorbenen Frauenrechtlerin war 1814 gerade mal 16 Jahre alt sie mit dem verheirateten Dichter Percy Bysshe Shelley durchbrannte.

Sie bekam ohne Trauschein ein Kind, das nach wenigen Tagen starb. Sie propagierte offene Beziehungen, liebte es, mit den Männern zu diskutieren, und wurde in der feineren Gesellschaft dafür geächtet.

Mit Percy Shelley reiste Mary im Jahr 1816 nach Genf. Dort trafen die beiden auf zwei andere britische Gestalten: Den damals schon berühmten Schriftsteller Lord Byron sowie dessen Arzt und ebenfalls ambitionierten Schreiber John William Polidori, die die Villa Diodati über dem Genfer See bezogen hatten. Percy Shelley und Mary suchten sich in der Nähe eine Bleibe.

Die Vier sowie Marys Stiefschwester Claire waren ausgerechnet im „Jahr ohne Sommer“ am Genfersee. Der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im Jahr zuvor hatte den ganzen Globus in eine Aschewolke gehüllt, durch die kaum Sonnenstrahlen kamen. Europa erlebte nur kaltes und regnerisches Wetter.

Nächte des Fantasierens und Gruselns

Die Gesellschaft langweilte sich schrecklich, bis Lord Byron eine Idee hatte: Jeder möge sich doch eine Gespenstergeschichte ausdenken, um die anderen zu unterhalten. Mary grübelte lange. Sie wollte das ultimative Gruselerlebnis schaffen:

„Der Leser sollte es nicht mehr wagen, sich umzusehen, das Blut sollte in seinen Adern erstarren und sein Herzschlag sollte sich beschleunigen“, schreibt sie im Vorwort ihres „Frankenstein“-Romans.

Und so schuf sie nach einer nächtlichen Erscheinung Frankenstein und sein Monster. Als Inspiration dienten die seinerzeit viel Aufsehen erregenden galvanistischen Experimente. Dabei wurden bei Leichen mit Stromstößen krampfartigen Bewegungen ausgelöst und die Fantasie genährt, Tote könnten wieder zum Leben erweckt werden.

Mary Shelley zeigt eine „arme, hilflose und elende Kreatur“

Den Gelehrten Frankenstein ließ Mary Shelley zwar erschauern: „Abscheu und atemloses Grauen erfüllten mein Herz, als ich die Kreatur erblickte, die ich geschaffen hatte.“

Und das Monster wütet zwar mordend und mit Rache- und Hassgefühlen, doch die Autorin zeigt die „arme, hilflose und elende Kreatur“ ziemlich menschlich. Jemand, der an seiner Hässlichkeit verzweifelt und vor Einsamkeit fast vergeht.

Mary Shelleys Roman wurde nach dem Erscheinen von Kritikern zuerst verrissen. Doch die Idee zündete: Theater legten bald Frankenstein-Geschichten auf.. Der Siegeszug begann.

1910 kam der der erste Stummfilm in die Kinos. Im Jahr 1931 kreierte Regisseur James Whale mit dem britischen Schauspieler Boris Karloff in der Hauptrolle das ikonische Bild des Monsters mit dem turmartigen Schädel.