„Zukunft der Region“

Blutbad, Darwin, Halleluja – so lebhaft diskutieren Kretschmann und Källenius

In Zeiten tausendfacher Stellenstreichungen wird die Autokrise zum emotionsträchtigen Thema. Auf dem Podium unserer Zeitung sucht ein hochkarätiges Quartett Lösungen.

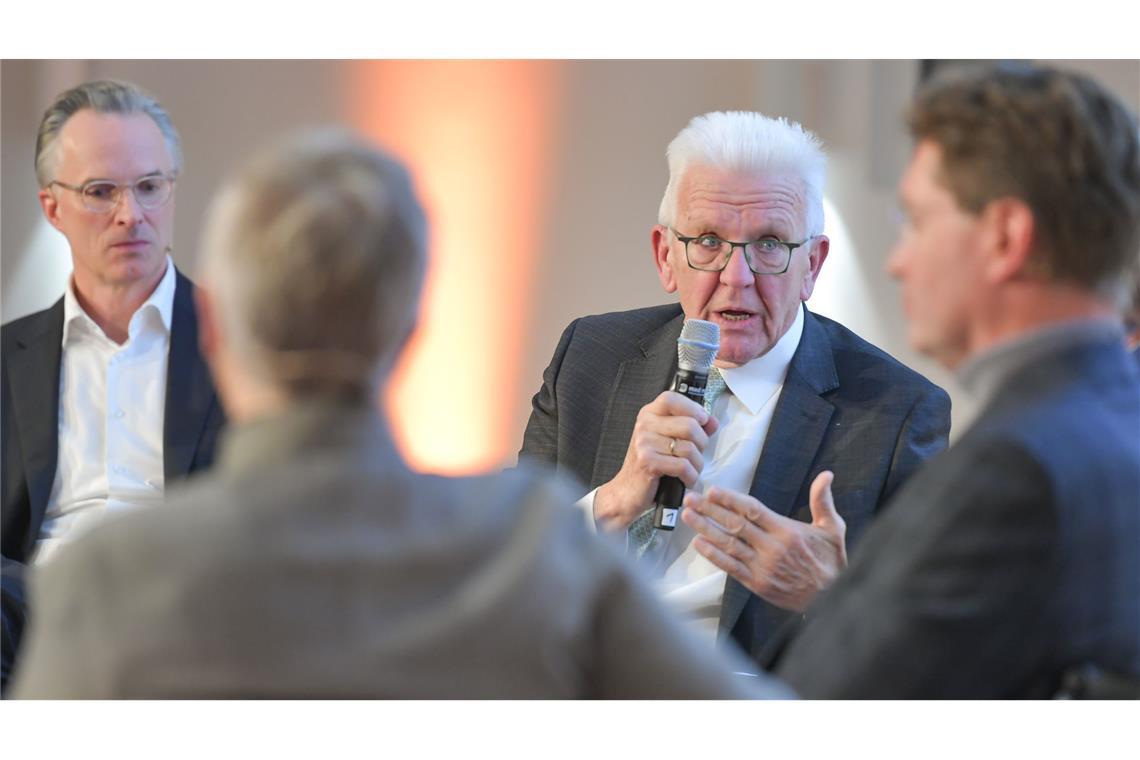

Ministerpräsident Winfried Kretschmann plädiert bei der Podiumsdiskussion „Zukunft der Region“ für neue europäische Projekte wie einst beim Airbus.

Von Matthias Schmidt

Wer Wirtschaft für ein trockenes Thema hält, wird an diesem Abend eines Besseren belehrt. Drastische Sprachbilder und bemerkenswert emotionale Statements – nicht zuletzt vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann – prägen die Diskussion über die „Autoindustrie im Umbruch“. Rund 300 Leserinnen und Leser in der Rotunde der L-Bank erhalten nicht nur Einblicke in die krisengeplagte Branche, sondern werden auch gut unterhalten.

Mit Kretschmann diskutieren der Mercedes-Chef Ola Källenius, die frühere Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz sowie Marcus Berret, Global Managing Director der Unternehmensberatung Roland Berger, die seit vielen Jahren gemeinsam mit der L-Bank und der Stuttgarter Zeitung die Gesprächsreihe „Zukunft der Region“ trägt. StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs sucht als Moderator nach den Ursachen der Autokrise und möglichen Auswegen. Die Antworten fallen oft deutlich aus – zum Beispiel in Sachen China.

Der chinesische Markt – ein Blutbad

„Die Welt hat sich in den vergangenen Jahren brachial verändert“, sagt Marcus Berret. Besonders drastisch sei der Umbruch in China. „Der chinesische Markt ist ein Blutbad, die Summe aller Gewinne der dortigen Hersteller ist eine rote Zahl“, so Berret. Trotz der weit niedrigeren Kosten machen die Unternehmen Verluste, weil die staatlich angeheizte Konkurrenz zu einem gnadenlosem Preiskampf geführt hat.

Für die deutschen Hersteller mit ihren hohen Kosten wird die Luft dadurch dünner, und der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann warnt vor der Illusion, dass es wieder werden könne wie früher: „Es müssen alle anerkennen, dass sich eine große Nation mit einer Milliarde Menschen dazu entschlossen hat, nicht mehr die Werkbank der Welt sein zu wollen. China sagt: Wir sind selbst schlau und gehen technologisch voran.“ In wichtigen Bereichen der Batterieproduktion und der Verarbeitung von seltenen Erden ist China mittlerweile weltweiter Monopolist.

US-Handelspolitik: purer Darwinismus

Der zweite große Absatzmarkt, die USA, ist durch die Zollpolitik von Donald Trump belastet. „Die multilaterale Ordnung und internationale Regeln werden in Frage gestellt – das erinnert an Darwin“, sagt Kretschmann. Mercedes-Chef Källenius nimmt den Verweis auf Charles Darwin und dessen Idee vom Survival of the Fittest hingegen als Ermunterung. „Die Evolutionsbiologie zeigt, dass nicht die stärkste Art überlebt, sondern die anpassungsfähigste“, sagt Källenius. Für ihn heißt das: Deutschland ist dem Kräftemessen der Wirtschaftsblöcke nicht hilflos ausgeliefert, muss sich aber verändern – und dazu vor allem die Kosten senken.

Marcus Berret springt dem Mercedes-Chef mit einer markigen Feststellung zur Seite: „Wir haben die höchsten Löhne der Welt, die höchsten Lohnnebenkosten, mit die höchsten Unternehmenssteuern, die geringsten Arbeitszeiten, die meisten Fehlzeiten und die teuerste Bürokratie. Wir waren einmal das produktivste Land, heute haben die USA einen 20 Prozent höheren Output.“

Ein Ruck bei jedem Einzelnen

Winfried Kretschmann spricht von einem Ruck, der durch Politik und Gesellschaft gehen müsse. Martina Merz, die unter anderem den Aufsichtsräten von Bosch und Volvo Trucks angehört, erweitert dies auf die persönliche Ebene. „Wir brauchen die Idee, dass wir gemeinsam etwas reißen können“, sagt sie. Dazu müsse „ein Ruck individuell durch jeden gehen“. Deutschland könne sich auf seine Stärken als High-Tech-Land besinnen, denn „das ganze Leben ist von der technologischen Transformation geprägt“. Um damit produktiv umzugehen, brauche es aber „eine Freude am Lernen, mit der man sich gegenseitig ansteckt“.

Deutschland müsse technologisch wieder wettbewerbsfähig werden, sagt Merz. In der Marktwirtschaft könne man aber keine „von oben gesteuerte Industriepolitik machen wie China“. Vielmehr plädiert sie für mehr „vor-wettbewerbliche Kooperation“ zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die von der öffentlichen Hand gefördert werden soll.

Kretschmann: mehr Airbus wagen

Die übrige Runde hingegen fordert glasklar eine starke europäische Industriepolitik. „Unser Schicksal heißt europäische Kooperation, das schafft man nicht mit marktwirtschaftlichen Obersätzen“, meint Kretschmann. Gerade erst habe er bei der Kommission in Brüssel dafür geworben, in kritischen Bereichen neue Airbusprojekte zu starten. Einige davon zählt er auf: die Sicherung von Batterierohstoffen, Recycling von Batterien und Forschung an neuen Generationen, die eigene Produktion von Batteriezellen, eigene Chipfabriken sowie Software-Entwicklung. Auch hier springt Marcus Berret bei: „Wir müssten 20, 30, 50 Milliarden in die Batterieproduktion stecken. Und wenn ein Land sich das leisten kann, dann ist es Deutschland mit seiner verhältnismäßig geringen Verschuldungsquote.“

Vier Stimmen für ein Halleluja

Völlig einig ist die Runde, dass das Verbot von Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 flexibilisiert werden müsse, da es nicht mehr realistisch sei und die Wirtschaft massiv schädigen könne. Für das Klima sei entscheidend, dass das Ziel der Null-Emission im Verkehr nicht aufgegeben werden und Elektroautos dabei die Hauptrolle spielen. Niemand dürfe glauben, dem Verbrenner gehöre die Zukunft, mahnt Kretschmann. Sein Credo: „Wenn wir es schaffen, dass 2035 90 Prozent der Neuzulassungen elektrisch sind statt 100, können wir Halleluja rufen!“

Am Schluss wird Källenius aus dem Publikum gefragt, was für Mercedes aus wirtschaftlicher Sicht besser wäre: der Kauf eines E-Autos oder eines Verbrenners? „Nehmen Sie das elektrische“ antwortet er. „Es ist vom energetischen Wirkungsgrad unschlagbar und das bessere Produkt.“