Schweizer Schwingfest

Die spinnen, die Schweizer!

Mehr als 350 000 Besucher werden an diesem Wochenende zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis erwartet. Es geht um Könige, Tempel und einen Zuchtstier.

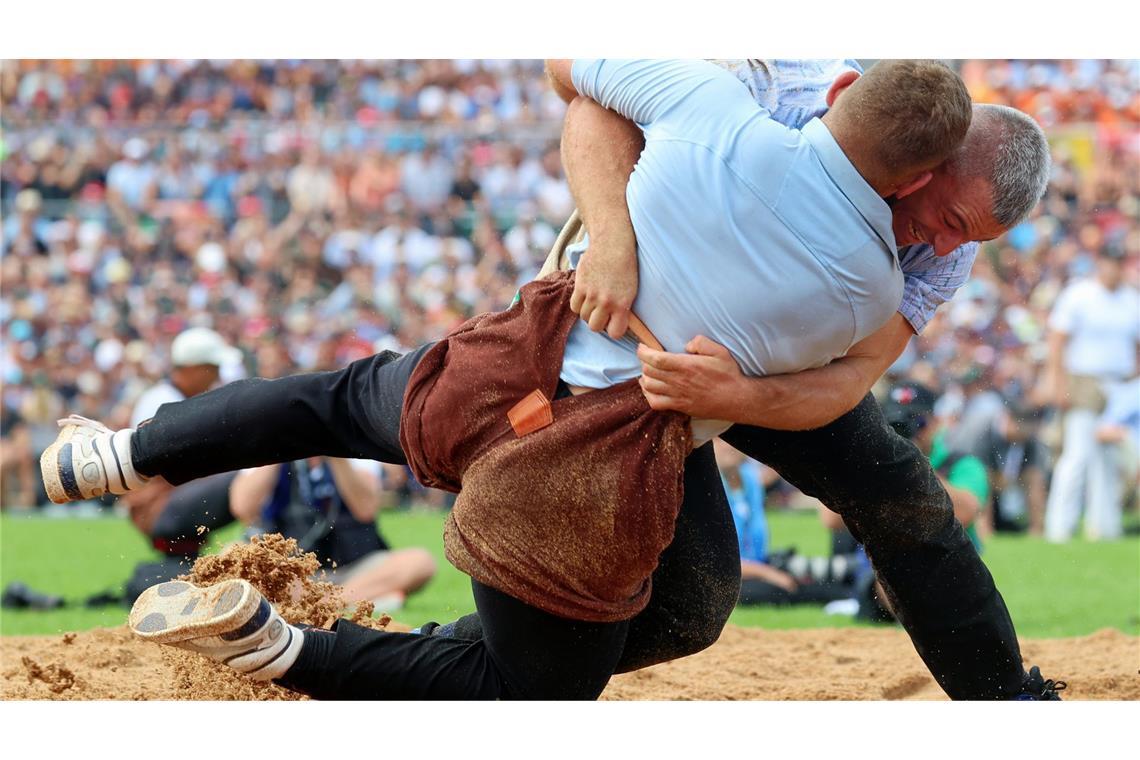

Unbändige Kraft im Sägemehl: Samuel Giger (hinten, hier gegen Remo Käser am Eidgenössischen 2022) zählt auch in diesem Jahr in Mollis zu den Favoriten auf den Königstitel der Schwinger.

Von Steffen Rometsch

Gesucht wird ein neuer König. Doch auch wenn die Schweiz politisch etwas anders tickt als Deutschland, eine Monarchie wollen die Eidgenossen nicht einführen. Gesucht wird der neue König im Sägemehl. So darf sich der Sieger des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) nennen – und so wird er auch behandelt. Dem Sieger des nur alle drei Jahre stattfindenden größten und wichtigsten Sportfests der Schweiz winken lukrative Werbeverträge und größtmögliche Popularität in der Alpenrepublik.

Einer dieser Könige ist Christian Stucki. Ein Mann wie ein Schrank, gelernter Forstwart, 1,98 Meter groß, Schuhgröße 51 und zu besten Zeiten 150 Kilogramm schwer. Er krönte sich 2019 in Zug zum Schwingerkönig und gewann so mit dem Kilchberger Schwinget 2008 und dem Unspunnen Schwinget 2017 die drei prestigeträchtigsten Titel im Schwingen – den Grand Slam. Das gelang vor ihm nur dem dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Zur Krönung wurde Stucki 2019 zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt, als erster Schwinger überhaupt und noch vor der Tennis-Ikone Roger Federer. „Das hätte ich mir natürlich nie träumen lassen, einmal Sportler des Jahres zu sein“, sagt der heute 40-jährige Hüne, der auch zwei Jahre nach seinem Karriereende noch immer einer der populärsten Vertreter seines Sports ist.

Ziel ist es, den Gegner mit dem Rücken ins Sägemehl zu drücken

Hart gekämpft wird beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in sieben Ringen, für die 37 Tonnen Sägemehl herangekarrt wurden. Ziel beim Schwingen ist es, den Gegner mit beiden Schulterblättern oder mit dem Rücken ins Sägemehl zu drücken. Dabei muss immer mindestens eine Hand an der kurzen, reißfesten Überhose des Gegners sein. Am Ende aller Duelle, die als „Gang“ bezeichnet werden, gewinnt der Schwinger mit der höchsten Punktzahl.

Jetzt ist wieder Sägemehlzeit in der Schweiz. In der kleinen, 3500 Einwohner zählenden Gemeinde Mollis im Kanton Glarus wird an diesem Wochenende der nächste König gekrönt – der Nachnachfolger Stuckis. Die Bühne könnte größer nicht sein: Auf dem nahen Flugplatz ist in den vergangenen Monaten die größte mobile Arena der Welt entstanden – ein Festgelände, so groß wie 100 Fußballfelder und ein Stadion mit 56 500 Plätzen. Die Schwing-Arena hat 850 Meter Umfang, ihr Durchmesser beträgt 280 Meter, die Gesamtfläche 49 000 Quadratmeter.

Nur 4000 Tickets im freien Verkauf

An Tickets für die Arena zu kommen, ist weit schwieriger, als Karten für das Endspiel einer Fußball-WM zu ergattern. Nur 4000 gelangen in den freien Verkauf, sie waren innerhalb einer Viertelstunde vergriffen. Ein Sitzplatz für zwei Tage kostet 290 Franken. 34 000 Karten verteilt der Eidgenössische Schwingverband (ESV) an seine Klubs, 18 500 gehen an Sponsoren. Wer leer ausgeht, muss mit den Großleinwänden und Public-Viewing-Möglichkeiten auf dem Festgelände vorlieb nehmen.

350 000 Besucher, 450 000 Würste, 265 000 Liter Bier

Insgesamt werden zu dem dreitägigen Spektakel mehr als 350 000 Besucher erwartet – zum Vergleich: im Kanton Glarus leben gerade einmal 42 000 Menschen. Für sie stehen zehn Festzelte, 40 Verpflegungsstände und 696 Toiletten bereit. Am gesamten Wochenende werden rund 450 000 Würste, vier Tonnen Ruchbrot, 265 000 Liter Bier, 24 000 Liter Wein, 5400 Liter Schnaps und 125 000 Portionen Kaffee über die Theke gehen. Rund 9000 Helferinnen und Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Auch die Schweizer Armee und der Zivilschutz unterstützen das Event mit 8910 Arbeitstagen. Die Veranstaltung hat einen Etat von rund 40 Millionen Franken (42,5 Millionen Euro).

Trotz dieser eindrucksvollen Zahlen zählt das Schwing- und Älplerfest zu den bodenständigsten Festen der Schweiz. Wer zum ersten Mal bei einem Schwingfest ist, kann über die auf den ersten Blick völlig skurrile Veranstaltung nur immer wieder den Kopf schütteln und denkt sich frei nach Asterix: Die spinnen, die Schweizer!

Das Publikum sorgt selbst für Ordnung und Anstand

Wo sonst auf der Welt beginnt ein Sportwettkampf bereits morgens um 8 Uhr vor voll besetzten Tribünen? Das ist nötig, damit die 274 Schwinger, darunter sechs Auslandsschwinger, über ihre Runden kommen. Das Publikum kann sich in den riesigen Festzelten bereits ab 5.30 Uhr mit Speis und traditionsgemäß viel Trank auf den Wettkampftag einstimmen, der dann in ein Unterhaltungsprogramm bis 3 Uhr in der Früh des nächsten Tages münden wird. Wo sonst hat mindestens jeder zweite Besucher ein Taschenmesser oder ein noch größeres Messer dabei, um sein Znüni oder sein Vesperplättli auf der Tribüne zuzubereiten? Dazu fließt schon ab dem frühen Morgen der Alkohol in Form von Wein, Bier oder Schnaps in rauen Mengen, selbst bei größter Hitze – und das ganze auch immer aus Glasflaschen. Es gibt auf den Festplätzen kaum Polizei – aber keine Schlägereien, keine Vermüllung, nichts.

Warum funktioniert das beim Schwingen so einfach? „Das ist natürlich auch eine Publikumsfrage“, sagt Christian Stucki. „Das ist beim Schwingen sehr selbstregulierend. Wenn einer auf der Tribüne aus der Reihe tanzt, gibt es ringsum ein paar Leute, die sich nicht scheuen einzugreifen und zu sagen: so nicht. Man schaut aufeinander und man sagt einander aber auch, wenn etwas nicht passt. An einem Schwingfest kannst du deinen Rucksack samt Portemonnaie drei Stunden am Platz stehen lassen – da fehlt nichts.“ Doch auch der Schwingerkönig staunt: „Es ist ein Phänomen, dass es so gut funktioniert mit so vielen Leuten auf einem Haufen. Wenn es so bleibt, werden wir noch lange Freude an den Schwingfesten haben.“

Ein Stück weit „Heile-Welt-Atmosphäre“

Dieses Miteinander, die Geselligkeit, die Partystimmung sind einige Gründe, warum das Schwingen in den letzten zehn bis 15 Jahren so enorm an Popularität gewonnen hat – aber nicht die einzigen. Wie kaum eine andere Veranstaltung pflegen Schwingfeste Traditionen und vermitteln damit ein Stück weit „Heile-Welt-Atmosphäre“. Neues auszuprobieren, ist dem ultrakonservativen Schwingverband zutiefst suspekt. Ein lange diskutierter Videobeweis wurde nicht einmal erprobt. Es gibt keine Anzeigetafel, keine Bandenwerbung, keine Trikotsponsoren. Bisher scheint dieses extreme Traditionsbewusstsein mehr Segen als Fluch für den Sport und seine Athleten zu sein.

Denn obwohl der Schwingverband gerne so tut, als seien im Sägemehl lupenreine Amateure am Werk, hat sich das Schwingen im Zuge der explodierenden Popularität in den vergangenen Jahren extrem professionalisiert. Es gibt eine eigene, zweiwöchentlich erscheinende Schwingerzeitung namens „Schlussgang“ mit einer Auflage von 20 000 Exemplaren. Panini gibt, analog zu einer Fußball-WM, seit Jahren ein Sammelalbum mit Klebebildern zum Eidgenössischen Schwingfest heraus. Das Schweizer Fernsehen überträgt alle zehn großen Schwingfeste von der ersten bis zur letzten Sekunde live, in diesem Jahr mehr als 100 Stunden. In Mollis wird alles an Technik aufgefahren, was möglich ist. 50 Mitarbeiter und 14 Kameras (darunter eine Spinnenkamera, die über die gesamte Schwing-Arena fliegen kann) fangen das Geschehen in und um die Sägemehlringe ein. Mehr als 20 Stunden wird am Samstag und Sonntag live aus dem Glarnerland gesendet. Wenn die beiden erfolgreichsten Festteilnehmer am Sonntagnachmittag zum Schlussgang antreten, dürfen die Fernsehmacher auf Einschaltquoten von bis zu 75 Prozent hoffen.

Streit um Werbemöglichkeiten

Anlass für Streit und Diskussionen geben immer wieder die strengen Regularien bezüglich Werbung und Sponsoren. So dürfen die Schwinger in der Arena nur auf ihrer Kappe für einen persönlichen Sponsor werben, auf den Trainingsanzügen stehen meist die Sponsoren des jeweiligen Teilverbands – das war’s an Werbung im Stadion. Sobald es am Kampfrichtertisch vorbei geht, ist alles werbefrei. Dem Interesse der Firmen scheint dies keinen Abbruch zu tun. Versicherungen, Autofirmen, Küchenhersteller – die Wirtschaft engagiert sich gerne im Sägemehl.

Schwinger verdienen durch Werbung heute doppelt so viel, wie vor zehn Jahren. 3,37 Millionen Franken haben die Athleten 2024 durch Werbung verdient – ein Rekordwert. Es heißt, dass ein Schwingerkönig etwas falsch mache, wenn er in den drei Jahren nach seinem Titel nicht an die eine Million Franken verdiene. Grand-Slam-Sieger Stucki dürfte das geschafft haben, noch heute ist er für den deutschen Discounter Lidl der populäre Botschafter in der Schweiz. „Dass ich einmal von meinem Sport leben kann, hätte ich auch nie gedacht“, sagt Stucki.

Zehn Prozent kassiert der Verband

Zehn bis 15 Sportler können dank Sponsoring mit dem Schwingen ihren Lebensunterhalt verdienen. Zugeben würde das kaum einer, denn Vollprofitum wird in Schwingerkreisen nicht gern gesehen. Alles dürfen sie dabei ohnehin nicht behalten. Zehn Prozent ihrer Werbeeinnahmen müssen die Schwinger dem Schwingerverband abgeben, dieser verwendet es für die Nachwuchsförderung und die Dopingbekämpfung. König Stucki sieht das mittlerweile gelassen. „Wenn man etwas Erfahrung hat, ist das ein Frage der Vertragsgestaltung mit dem Sponsor: Man vereinbart eine Summe, und dann gibt es eben noch zehn Prozent für den Verband obendrauf.“

An den Schwingfesten selbst gibt es kein Geld, sondern Sachpreise zu gewinnen. Im sogenannten Gabentempel stehen Preise im Wert von rund einer Million Franken, darunter ein kleines Auto, Werkzeuge aller Art, Holzmöbel, ein Whirlpool, ein Boot oder Kuhglocken. Auf den Schwingerkönig wartet ein „Lebendpreis“, in diesem Jahr der Muni Zibu, ein mehr als 800 Kilogramm schwerer Stier. In der Regel einigt sich der Schwinger allerdings mit dem Spender darauf, dass das Tier beim Züchter bleibt und er dafür den finanziellen Gegenwert erhält.

Umrahmt werden die Kämpfe von Jodlerchören und der Präsentation der Lebendpreise, neben dem Sieger-Zuchtstier noch Kühe und Pferde. Idylle pur – und ein Stück heile Welt. Das gilt auch im Sägemehlring. Am Ende des Kampfes hilft der Sieger dem Verlierer auf und wischt ihm das Sägemehl vom Rücken – auf ein gutes Miteinander.