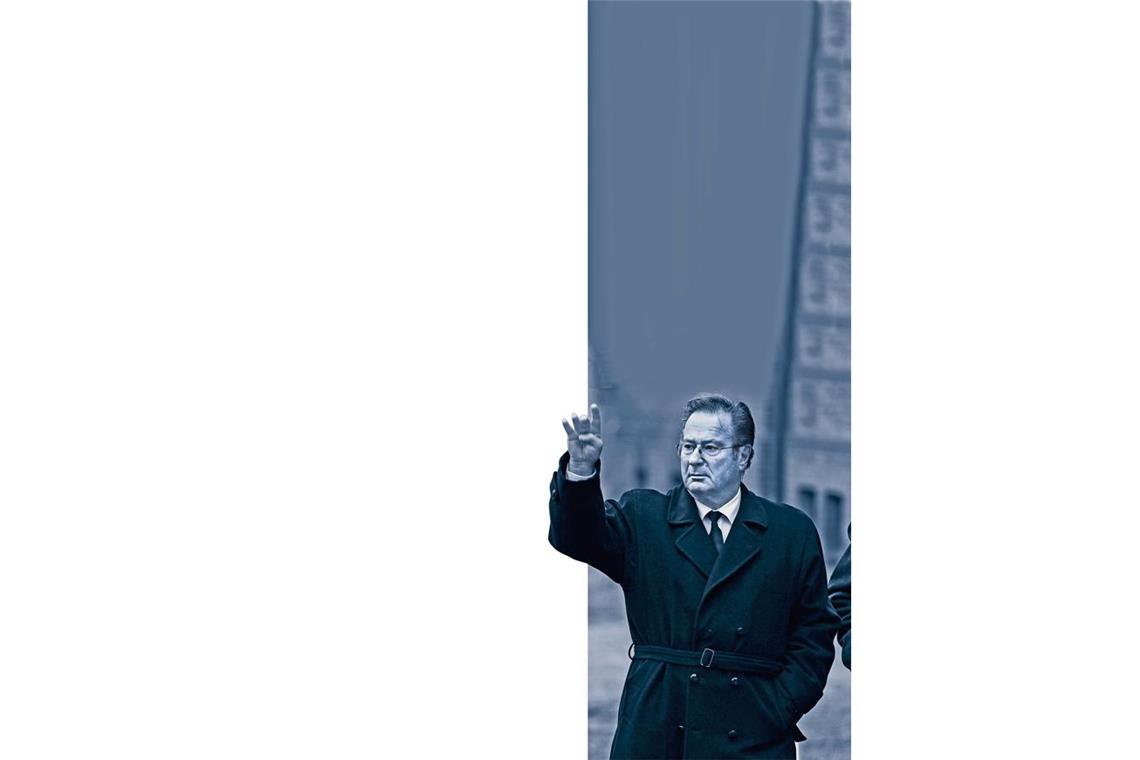

Leidenschaft und Distanz

Er hat mit so vielen Bewertungen leben müssen. „Unauffällig und effizient“ sei er als Chef des Bundesnachrichtendienstes gewesen. „Bedächtig“ und manchmal „naiv“ als Bundesaußenminister. Bemüht mit der Parteipolitik, aber „fremdelnd“ als FDP-Vorsitzender.

Seltsam, bezeichnend auch, dass die Eigenschaften, die den Menschen hinter all den Funktionen wie keine anderen kennzeichneten, in solchen Aufzählungen nie vorkamen: Klaus Kinkel war ein grundneugieriger, offener und zugewandter Mensch. Wer ihn interviewte, musste mit Gegenfragen rechnen. Kinkel wollte wissen, mit wem er es zu tun hatte. Herkunft, Ansichten, Vorlieben – das interessierte ihn an seinen Gesprächspartnern. Er war ein exzellenter Zuhörer, und er saugte Informationen auf.

Politik ist nicht unbedingt das Wirkungsfeld für jemanden, der sich so für die Welt interessiert – und sich nicht allein auf sein Ego konzentriert. Vizekanzler war er fünf Jahre lang. Und dennoch blieb er in seiner gesamten Zeit als Politiker das Gegenmodell zum Typus desjenigen, der testosteronprall am Tor des Kanzlerlamtes rüttelt und vom Machtinstinkt getriebenenen Karrierepläne abarbeitet.

Tatsächlich wollte Kinkel zunächst Arzt werden, wie sein Vater, der in Hechingen Internist und Kardiologe war. Das war nicht seine Berufung. Er wechselte rasch zur Rechtswissenschaft. Nach einigen Umwegen, die auch über das Landratsamt in Balingen führten, kam er ins Bundesinnenministerium. Hans-Dietrich Genscher, damals noch Innenminister, machte ihn zu seinem persönlichen Referenten. Genscher – das ist für Kinkel die Schlüsselbegegnung auf seinem politischen Weg. Genscher nahm ihn mit ins Außenamt, machte ihn zum Chef des Leitungsstabes. Er sorgte mit für seine Berufung zum Präsidenten des BND (1979 – 1982), und es war logisch, wenn auch in der FDP nicht unumstritten, dass Kinkel vom Justizministerium, dem er ab Januar 1991 vorstand, im Folgejahr zum Genscher-Nachfolger als Außenminister wurde. Er blieb es bis 1998. Sie haben sich nie geduzt, aber es war Kinkel, nicht Westerwelle, nicht Möllemann, der für sich beanspruchen konnte, der eigentliche politische Ziehsohn des liberalen Übervaters Genscher gewesen zu sein. Und dennoch blieb da eine auffallende Differenz – so typisch für Kinkel. Der Schwabe hatte nicht diese diplomatische Geschmeidigkeit, nicht diese alerte Wendigkeit und wolkige Ungreifbarkeit Genschers. Konflikte tropften nicht an ihm ab. Er nahm sie mit. Er konnte nie überspielen, wenn etwas an ihm nagte. In Hintergrundgesprächen konnte dann sehr schwäbisch aus ihm herauspoltern, was ihn bewegte. Der Völkermord in Ruanda etwa, oder die Unfähigkeit des Westens, den Balkan zu befrieden. Man spürte, da ist jemand, der Politik ernst und schwer nahm.

Das geht normalerweise nicht gut. Politik ist gefährlich. Man darf sie nicht zu nahe an sich heranlassen. „Der Politiker muss sich gelegentlich abschirmen und sich an die Umstände anpassen – auf eine Weise, die nicht natürlich ist“, sagte Kinkel einmal dem Autor dieser Zeilen. Das ist das Kinkelsche Lebensgefühl in der Politik: Sie ist wichtig, aber sie führt zu einem unnatürlichen Lebensstil. Dem muss man entgegensteuern. Kinkel hatte dazu ein ganz besonderes Mittel, aus dem Getriebe des Politischen auszubrechen.

Klaus Kinkel war Leser. Wohlgemerkt, keiner, der gelegentlich ein Buch zur Erholung in die Hand nahm. Er war Vielleser. Literatur war sein Lebenselixier, sein Weg, die Welt kennenzulernen, seine Art, dem Alltag zu entkommen. Aber der Politik-Alltag ist lesefeindlich. Als Außenminister hat er darunter gelitten. „Ich kam nicht mehr zum Lesen, nicht mal Feuilletons. Das hat mich wahnsinnig gemacht“, hat er einmal berichtet. Einer seiner engsten Mitarbeiter bekam die Aufgabe, ihn auf dem Laufenden zu halten. „Der musste mir dann sagen: Das Buch muss man lesen, dieser Artikel ist interessant, das geht vor in der Welt der Literatur.“ Dass Bekenntnis, dass sich der Außenminister mitunter zum Lesen weniger Seiten auf die Toilette verabschiedete, durfte man zum Zeitpunkt des Gespräches, Ende der 90-er Jahre, dann aber doch nicht aufschreiben.

Seine Zeit als Außenminister fiel in die vergleichsweise windstille Phase zwischen der Auflösung der Ost-West-Gegensätze und dem Anschlag auf das World Trade Center. Kinkel sah seine Aufgabe darin, in einer Welt, die unübersichtlicher wurde, unermüdlich Gesprächsfäden anzuknüpfen. Die alte Genscher-Schule. Kinkel war in der Auswahl der Gesprächspartner nicht zimperlich. Selbst der Serbe Slobodan Milosevic gehörte dazu, als es darum ging, auf dem Balkan eine neue Friedensordnung zu schaffen. Gegen heftige innenpolitische Kritik baute er auch belastbare Kontakte zum iranischen Mullah-Regime auf. Ohne die von Kinkel geöffneten Türen wäre das spätere Atom-Abkommen mit Teheran kaum denkbar gewesen.

Dieses Thema blieb ein roter Faden: Mensch bleiben im politischen Geschäft, Distanz wahren, sich nicht auffressen lassen. Manchmal muss man sich schützen – und gehen. Von 1993 bis 1995 war er FDP-Chef. Keine guten Jahre für die von Wahlniederlagen geschüttelte Partei. Es stimmt wohl auch, dass der parteipolitische Kleinkrieg nicht die Welt war, die er liebte. Nach einer Periode im Amt trat er nicht mehr an.

Dass er das Leben nach der Politik auch als Befreiung empfand, daraus machte er keinen Hehl. Es gab noch so viele andere Interessen, die er nun pflegen konnte. Als Vorsitzender der Telekom-Stiftung widmete er sich der Bildungsförderung. Und endlich blieb auch mehr Zeit für den Fußball. Auch so eine lebenslange Leidenschaft – angesichts seiner treuen Begeisterung für den Karlsruher SC, dessen Ehrenmitglied er war, mit einer Betonung auf „Leiden“. Er war Vorsitzender der DFB-Ethikkommission und Vize des Kuratoriums der Sepp-Herberger-Stiftung. Ein tragischer Schicksalsschlag, der Tod seiner Tochter durch einen Fahrradunfall im Jahre 1997, machte aus Kinkel zudem einen engagierten Befürworter der Organspende. Sein soziales Engagement war breit gestreut.

Das Interesse an der Politik hat ihn nie losgelassen. Angesichts der globalen Entwicklungen mischte sich zuletzt ein skeptischer Zug in seine Äußerungen. Der Mann, der in seiner Zeit als Außenminister stets die Notwendigkeit des internationalen Dialogs betonte, fühlte sich zutiefst irritiert, ja abgestoßen vom Stil des US-Präsidenten Trump. „Die Weltpolitik ist stellenweise scheinbar zu einem dümmlichen Zirkus geworden“, sagte er in einem seiner letzten Interviews.

Das Zitat vom Politiker, „der sich gelegentlich abschirmen und sich an Umstände anpassen“ muss, ging eigentlich noch weiter. „Ich habe versucht, mich nicht zu verbiegen“, hatte Klaus Kinkel damals noch hinzugefügt. Das ist ihm gelungen. Nun ist er nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.