Was geschah am . . . 19. Mai 1845?

Polarforscher John Franklin bricht auf zur Suche nach der Nordwestpassage

Der britische Forscher John Franklin läuft mit den Schiffen „Erebus“ und „Terror“ sowie einem Versorgungsschiff zu seiner letzten Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage aus. Nur das Versorgungsschiff wird von der Franklin-Expedition zurückkehren.

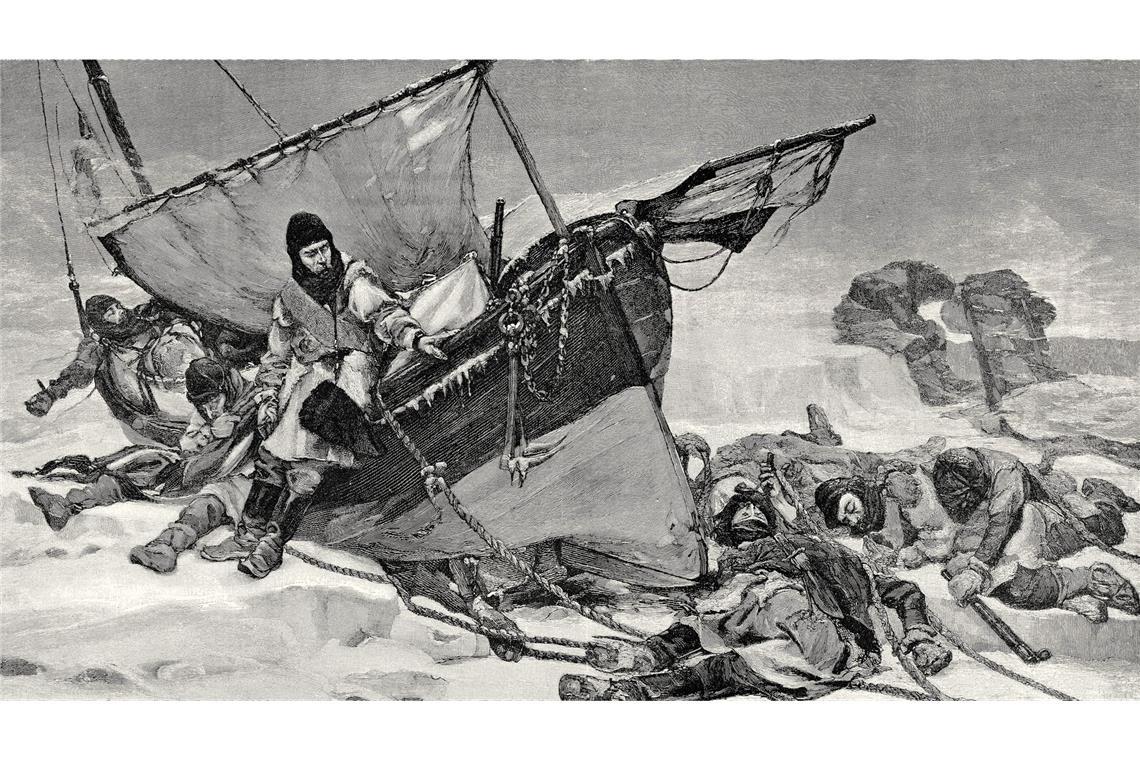

Die verbliebenen Teilnehmer der Franklin-Expedition kämpfen im Eismeer um das nackte Überleben.

Von Markus Brauer/dpa

„Die nächste Post erhältst Du aus Hongkong, aus China.“ Mit diesen triumphalen Worten endet der letzte Brief des englischen Seeoffiziers und Polarforschers Sir John Franklin an seine Frau. Walfänger, denen die Franklin-Expedition vor Grönlands Südwestküste begegnet war, hatten die Post im Herbst 1845 in die Heimat gebracht.

Als Lady Franklin den Brief ihres Mannes liest, kämpfen er und seine Begleiter bereits gegen das immer stärker werdende Packeis des Lancastersundes im kanadisch-arktischen Archipel an.

„Erebus“ und „Terror“ segeln ins Nordmeer

Voller Zuversicht waren die 135 Männer am 19. Mai 1845 an Bord der beiden Schiffe „Erebus“ und „Terror“ aus dem englischen Hafen Portsmouth aufgebrochen, um die mehr als dreihundertjährige vergebliche Suche nach der Nordwestpassage endlich mit einem Sieg zu krönen.

Die Nordwestpassage, auch als Nordwestliche Durchfahrt bekannt, bezeichnet einen der beiden großen arktischen Seewege. Aus dem Nordatlantik führt er über etwa 5800 Kilometer durch das kanadisch-arktische Insellabyrinth, die Beaufortsee und die Beringstraße in den Pazifik. Von dort kann man so bekannte Häfen wie Yokohama in Japan, das chinesische Shanghai oder Singapur erreichen.

Die andere große Schifffahrtsroute in der Arktis ist der sogenannte Nördliche Seeweg, auch Nordöstliche Durchfahrt oder Nordostpassage genannt. Er verläuft aus dem Europäischen Nordmeer durch die Randmeere des Arktischen Ozeans vor Sibiriens Küste und schließlich ebenfalls durch die Beringstraße in den Pazifik.

Englische Polarexpeditionen

Um die Erschließung der Nordwestpassage hatten sich vor allem englische Polarexpeditionen bemüht. Und in die Reihe der Forschernamen wie Martin Frobisher, John Davis oder William Baffin fügte sich nun auch der eines Sir John Franklin.

Trotz seiner 59 Jahre hatte er sich nicht davon abhalten lassen, das Arktisunternehmen persönlich zu leiten. Bereits in den 1820er Jahren war er im Auftrag der Admiralität mit Forschungsarbeiten in der kanadischen Arktis betraut gewesen. Auch die meisten der sorgsam ausgewählten Begleiter verfügten über gute Polarerfahrung.

Die meisten Lebensmittel waren verdorben

Da die Franklin-Expedition mit Lebensmittelvorräten für fünf Jahre ausgestattet war, zeigte sich niemand besorgt, als zunächst keine Nachrichten in England eintrafen. Wie konnte man auch wissen, dass ein skrupelloser Händler das Schicksal der Franklin-Männer längst besiegelt hatte. Die mitgeführten Fleischkonserven waren größtenteils verdorben, manche der Büchsen sogar mit Kies gefüllt.

Als John Franklin diesen folgenschweren Betrug bemerkt, gibt es im Packeis der Polarnacht keine Möglichkeit mehr zu sofortiger Rückkehr. Die Rationierung der Verpflegung bedeutet nur ein Hinauszögern des qualvollen Hungertodes.

Größte Tragödie in der Geschichte der Arktisforschung

Hilfsexpeditionen, von der britischen Admiralität schließlich entsandt, bringen nach und nach die Bestätigung, dass das Franklin- Unternehmen mit der größten Tragödie in der Geschichte der Arktisforschung endete.

Da Franklin versucht hatte, weiter südlicher als seine Vorgänger eine Durchfahrt in den Pazifik zu finden und durch den Peelsund in die Straße vorzudringen, die heute seinen Namen trägt, vergehen 14 Jahre, ehe das Rätsel um die 135 Männer gelöst ist.

Erste Hinweise über ihr Schicksal erbringt Francis MacClintock. Zwischen 1848 und 1859 führten ihn vier Reisen in die nordkanadische Inselwelt. Bereits auf der zweiten Fahrt hatte er 1850 einen Überwinterungsplatz der Verschollenen auf der Beechey-Insel gefunden. Alles andere aber war noch ungelöst.

Von Lady Franklin ausgesandt, begibt sich MacClintock 1857 erneut in die Arktis und kann auf dieser vierten Expedition das Geheimnis um die Franklin-Männer weitgehend lüften.

Auf der King-William-Insel finden er und seine Leute Skelette, Kleidungsfetzen sowie Ausrüstungsgegenstände der Vermissten. Eine Blechbüchse enthält in tagebuchähnlicher Form Mitteilungen von Offizieren John Franklins über die wichtigsten Phasen jener Reise.

Im Packeis gefangen

Auf der Beechey-Insel hatte man 1845/46 das erste Mal überwintert. Dann kamen die „Erebus“ und die „Terror“ zunächst wieder frei. 12 Seemeilen vor der King-William-Insel gerieten sie in Packeis und blieben stecken.

Bereits am 11. Juni 1847 war Franklin gestorben, 61-jährig, als einer der ältesten Führer von Polarexpeditionen. Die anderen hofften, dass die Schiffe vielleicht aus der Eisumklammerung freikommen würden. Doch am Ende des dritten Polarwinters erwies sich dies als trügerisch. Weitere Tote waren inzwischen zu beklagen.

Marsch der 105

105 ausgemergelte Männer mit Kleidungsfetzen am Leib, wollten versuchen, eine Niederlassung der englischen Hudsonbay Company zu erreichen. Es bedeutete einen Marsch von mehr als 1200 Kilometer südwärts.

Am 22. April 1848 tritt der Zug halb verhungerter Gestalten seinen Leidensweg an. Nahrungsmittel hat man kaum noch. Als man auf einen vorüberziehenden, nomadisierenden Eskimostamm stößt, glimmt der Funke Leben wieder auf. Vielleicht ist hier die Rettung. Die Eskimo jedoch betrachten nur stumm den Elendszug. Dann wandern sie weiter. Kein Zeichen von Mitleid. Es wäre ihr eigener sicherer Untergang, so viele hungrige kranke Männer aufzunehmen.

Die Leichen mehrerer Teilnehmer der Franklin-Expedition werden Jahre danach nördlich des Great Fish River von Suchtrupps gefunden. Kein einziger hatte eine Niederlassung erreicht.

Roald Amundsen durchquert als Erster Nordwestpassage

Doch bis zum heutigen Tag wird dieser Schiffahrtsweg relativ wenig genutzt. Zu groß ist die Gefahr, an den Klippen, in den Untiefen des kanadisch-arktischen Labyrinths zu scheitern. Und das lässt viele Reedereien für ihre Schiffe einen sichereren, oftmals südlicheren Kurs wählen.

Die erste komplette seemännische Durchfahrt gelang dem norwegischen Polarforscher Roald Amundsen 1903–1906 über die von dem schottischen Arktisforscher John Rae entdeckte Route durch die James Ross Strait, Rae Strait und Simpson Strait auf einem kleinen Frachtsegler, der Gjøa. Damit umfuhr er die King-William-Insel östlich und vermied die Victoria Strait westlich der Insel, in der die Franklin-Expedition gescheitert war. Amundsen überwinterte zweimal auf der King-William-Insel.