S-21-Gegner und Mieterverein im Clinch

Der Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann torpediert das Bürgerbegehren, weil er den Wohnungsbau auf den Gleisflächen gefährdet sieht. Die Initiatoren werfen ihm vor, mit falschen Zahlen zu agieren.

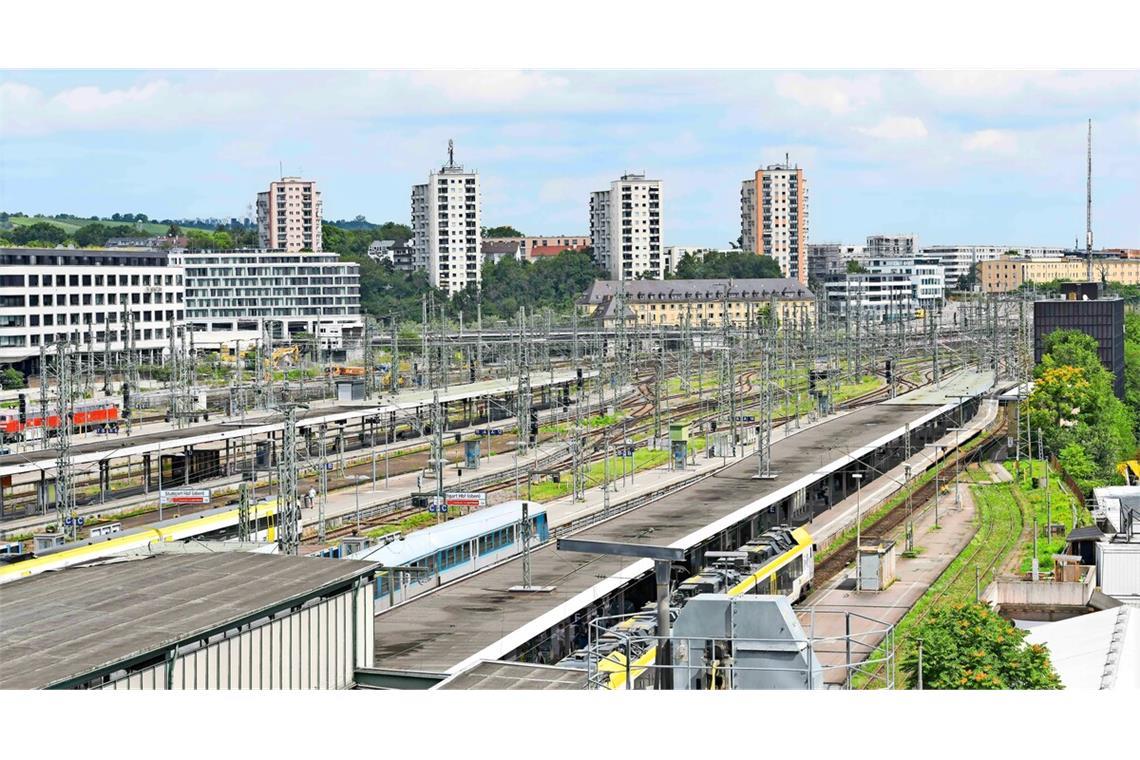

Mit dem Erhalt des Kopfbahnhofs wäre potenzieller Wohnungsbau erledigt.

Von Jörg Nauke

Stuttgart - Der Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann ist mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Kopfbahnhofs zusammengerasselt, weil sie in diesem Zusammenhang die Wohnbebauung auf dem Teilgebiet A 2 des Rosensteinviertels für entbehrlich halten. Er kritisiert nicht nur die Aktion, für die gerade 20 000 Unterstützerunterschriften gesammelt werden, um den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu verhindern, sondern hat dazu aufgerufen, das Bürgerbegehren nicht zu unterstützen. Man könne nicht gleichzeitig den Wohnungsmangel beklagen und dann den Bau von bis zu 1600 Einheiten verhindern wollen. Repräsentanten wie Stadtrat Hannes Rockenbauch (SÖS) und das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 werfen dem Vereinsvorsitzenden Realitätsverlust vor. Und er agiere mit falschen Zahlen.

Der Wohnungsmarkt ist angespannt

Gaßmann behauptet, es fehlten in der Stadt mindestens 30 000 Wohnungen, und die Knappheit treibe die Mieten nach oben. Im aktuellen Wohnungsbericht teilt man diese Meinung: Ein ausgewogener Markt sei außer Reichweite. Der Mietwohnungsmarkt bleibe angespannt. Die Differenz zwischen der mittleren Bestandsmiete und der durchschnittlichen Angebotsmiete, also den Offerten auf Online-Portalen, von 4,36 Euro pro Quadratmeter verdeutliche die hohe Dynamik. Fast jeder fünfte Haushalt müsse mehr als 40 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete aufwenden. In der Notfallkartei sind rund 5500 Haushalte vorgemerkt, ein Plus von 89 Prozent gegenüber 2010.

Allerdings hat ein Zahlendreher in einer städtischen Statistik des Wohnungsamts den Streit erst befeuert. Gaßmanns Behauptung, die Zahl der Haushalte habe sich zwischen 2020 und 2024 um 38 000 erhöht, was dramatisch wäre, basiert auf einem Fehler. In Stuttgart gibt es nicht etwa 362 000 Haushalte, sondern 326 000, der Zuwachs war also marginal. Richtig bleibt: der Wohnungsbestand hinkt den Haushalten um einige tausend Einheiten hinterher. Er reduziert sich zudem noch, weil einige tausend Wohnungen viele Monate leer stehen und sich das auch nicht ändern soll.

Große Versorgungslücke

Zudem ist die Zahl der Ein-Personen-Haushalte in den vergangenen 15 Jahren um rund 23 000 gestiegen, immer mehr Personen belegen also allein eine Wohnung. Rolf Gaßmann führt als Beweis für seine These vom großen Mangel eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2018 an. Darin wurde eine Versorgungslücke von mehr als 35 000 Wohnungen festgestellt. Man hatte dabei berücksichtigt, wie viel Miete sich ein Haushalt leisten kann, wenn er 60 Prozent des Medianeinkommens hat (das heißt 40 Prozent verdienen mehr, 60 Prozent weniger). Heißt: je ärmer ein Einwohner, desto höher die Gefahr, keine Wohnung zu finden und ins Umland abwandern zu müssen. Das liegt auch daran, dass die geförderten Wohnungen immer weniger werden: Fast 4000 fielen seit 2020 aus der Preis- und Belegungsbindung. Nur fünf Prozent beträgt der Anteil der Sozialwohnungen am Gesamtbestand. Das ist Öl auf Gaßmanns Mühlen: 2023 wurden 275 000 Pendler täglich gezählt. 2010 waren es nur 208 000 gewesen. Es bestärkt aber auch die S-21-Gegner in ihrem Begehren, die Gleise zu erhalten, da diese Pendler auf einen funktionierenden Nahverkehr angewiesen sind.

Stuttgart verliert Einwohner

Prozentual hat Stuttgart seit 2000 weniger Einwohner hinzugewonnen, als Wohnungen dazu gebaut wurden. Und in den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind sogar 3217 Bürger mehr weg- als zugezogen. Auch im Vorjahr war der Wanderungssaldo negativ. Die Transformation in der Automobilindustrie, die die großen Arbeitgeber in Stuttgart in die Krise stürzt, dürfte den Trend verstärken. Die Landeshauptstadt wird für auswärtige Arbeitsuchende unattraktiver, Einheimische müssen dort hinziehen, wo sie einen Job bekommen.

Für die Unterstützer des Bürgerbegehrens „Mehr Bahnhof = Mehr Zukunft“ ist die Gaßmann-Kritik natürlich Gift, mühen sie sich doch gerade, den Menschen vor Ort klarzumachen, dass die Aktion in erster Linie einen funktionierenden Bahnbetrieb sichern soll und sich nicht grundsätzlich gegen den Bau bezahlbarer Wohnungen richtet. „Bürgerbegehren unterstützt Mieterverein: mehr Wohnraum!“ ist deshalb deren Pressemitteilung überschrieben. Einig sind sich die Streitparteien aber nur in der Kritik des hohen Leerstands und dem Unvermögen der Stadt, diesen mit ausreichend Personal zu bekämpfen. Das Bündnis stellt klar, dass auf dem A-2-Gelände nicht etwa sehr schnell, sondern „frühestens Mitte der 30er-Jahre“ Wohnungen gebaut werden.

Wie dann der Markt aussehe, wisse heute niemand. Die Stadt arbeitet mit drei Szenarien: Bevölkerungswachstum von 1,6 oder sogar 4,1 Prozent bis 2040. Man kalkuliert aber auch mit einem Rückgang von 1,3 Prozent. Stadtrat Rockenbauch weist darauf hin, dass 1300 bis 1600 Wohnungen hinterm Bahnhof viel weniger seien, als man auf den – allerdings noch nicht der Stadt gehörenden - Flächen am Stöckach (EnBW) und Vaihingen (Eiermann-Areal, Adler-Group) bauen könnte.

Bezahlbares Wohnen auf den ehemaligen Gleisflächen ist für die S-21-Gegner ohnehin eine Illusion. Der ehemalige Baubürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Backnang, Frank Distel, hat im Namen des Aktionsbündnisses gegen den Tiefbahnhof vorgerechnet, dass sich im gesamten Rosensteinviertel bei den erwarteten 5200 Wohneinheiten lediglich Wohnungsgrößen von durchschnittlich etwa 60 Quadratmetern errechneten. Er bezweifelt, dass deshalb und bei Baupreisen von 12 000 Euro pro Quadratmeter familiengerechtes Wohnen geplant werden könne. Zudem würde die Stadt mit den „extremen Kosten für die Altlastenbeseitigung, die Bereitstellung der Bauflächen und öffentlichen Gebäuden ihre finanzielle Zukunft gefährden“.

Es gibt Alternativflächen zum Wohnen

Distel weist seinen Parteifreund Gaßmann auf die „gravierenden Folgen für das Stadtklima“ durch die Bebauung des Kaltluft-Entstehungsgebiets im Kessel hin. Der Genosse sieht das allerdings anders: „Ein durchgrüntes Rosensteinviertel mit Parks und bepflanzten Dächern ist für das Stadtklima sicherlich besser geeignet als eine Schotterfläche, welche sich und die umliegenden Stadtviertel bei Sonne aufheizt.“