Teure Überraschung im Videospiel

Wie kostenlose Spiele-Apps zum teuren Vergnügen werden

Durch sogenannte In-App-Käufe können vermeintlich kostenfreie Spiele-Apps zu einem teuren Vergnügen und bösem Erwachen für Eltern werden. So schützen Sie sich dagegen.

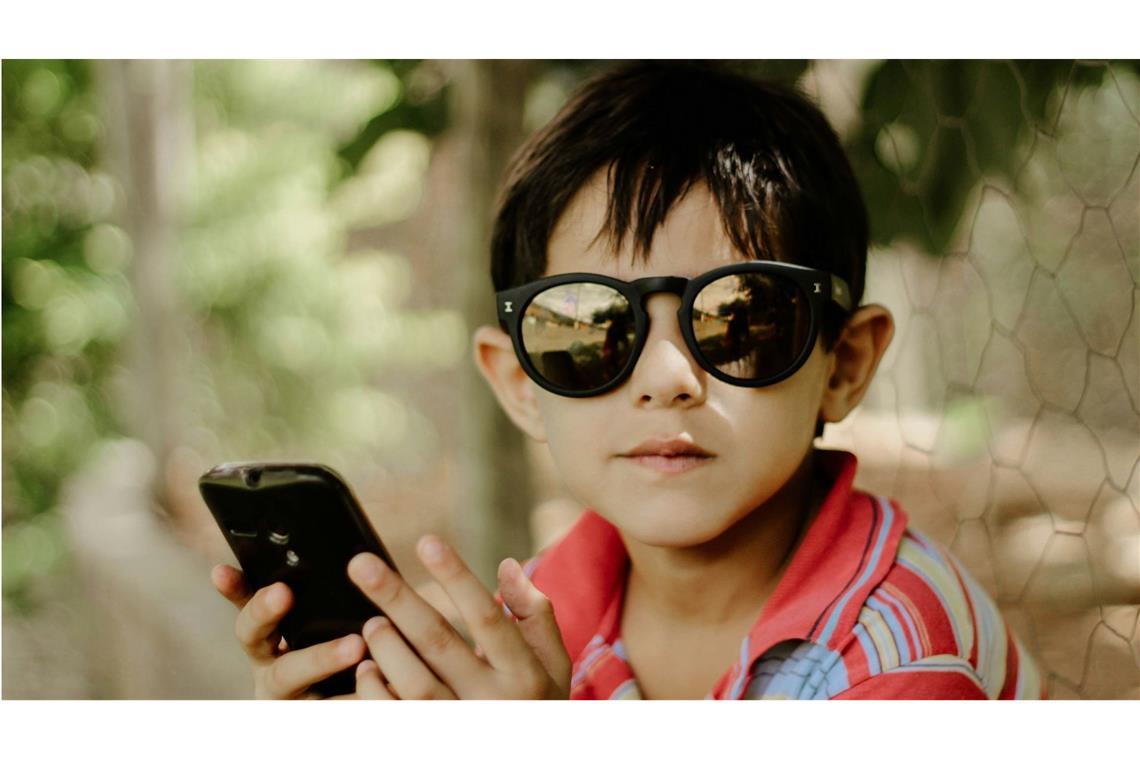

Mehr Ärger als Spaß. Auch wenn Spiele-Apps für Kinder kostenlos sind – oft steckt der Teufel im Detail.

Von Harald Czycholl

Es geschah auf der Fahrt in den Sommerurlaub: Der zehnjährige Lukas M. zockte ausgiebig auf dem Tablet seiner Mutter. Minecraft, Clash of Clans und Brawl Stars – was junge Menschen eben so spielen. Das Problem dabei: In diesen Spielen können die Nutzer besondere Spiel-Inhalte kaufen, um nicht auf das nächste Level warten zu müssen, schneller voranzukommen oder um Bonus-Inhalte freizuschalten.

Vielen Eltern ist allerdings nicht bewusst, dass diese vermeintlich kostenlosen Spiele ganz schön teuer werden können, wenn man In-App-Käufe für Skins, Lootboxen und Co. tätigt. Das musste auch Lukas‘ Mutter herausfinden: Knapp 1200 Euro standen zwei Wochen nach dem Urlaub auf ihrer Kreditkartenabrechnung. Lukas hatte die Kreditkarte ohne ihr Wissen genutzt – sie war im Google Play Store hinterlegt.

Zunächst sind die Spiele gratis

In Deutschland zockten 2024 laut JIM-Studie 73 Prozent der Kinder und Jugendlichen täglich oder mehrmals die Woche Videospiele auf dem Smartphone oder Computer. Besonders beliebt: Sogenannte „Free-to-Play“-Titel wie Fortnite, Roblox, Brawl Stars oder Clash of Clans. Die Spiele sind zunächst einmal gratis und für Kinder ab 12 Jahren freigegeben.

„Die Spiele verleiten dazu, Geld auszugeben“, sagt Alexander Wahl, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl. „Sei es, um Wartezeiten zu überbrücken, für eine besondere Ausrüstung oder In-Game-Währungen wie Coins oder Juwelen.“ Klar: Mit solchen In-App-Käufen verdienen die Spielehersteller ihr Geld.

Böse Überraschung bei der Kreditkartenabrechnung

Problematisch sei vor allem, dass Kinder und Jugendliche durch den Erwerb dieser Erweiterungen meist unwissentlich auf die im Telefon oder Tablet hinterlegte Kreditkarte im Apple- oder Android-Store zurückgreifen, erklärt Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Auch die Eltern erfahren hiervon bis zur nächsten Bank- oder Kreditkartenabrechnung nichts, wenn sie ihren Kindern im guten Glauben auf eine harmlose Freizeitbeschäftigung die Geräte überlassen haben.“

Doch müssen Eltern zahlen, wenn ihre Kinder ohne Erlaubnis Geld für Spiele-Inhalte ausgeben? Gesetzlich ist in Deutschland klar geregelt: Kinder bis zum Alter von sieben Jahre sind nicht geschäftsfähig. Sie können daher grundsätzlich keine Verträge wie In-Game-Käufe abschließen. Im Alter von 7 bis 18 Jahren sind Kinder und Jugendliche beschränkt geschäftsfähig. Um einen wirksamen Vertrag abzuschließen, benötigen sie die Zustimmung der Eltern.

Bei nicht genehmigten In-App-Käufen bestehe daher für Eltern in der Regel keine Zahlungspflicht. „Wenn ein Kind unbeaufsichtigt einen Kauf getätigt hat, sollte man schnellstmöglich Widerspruch einlegen“, betont EVZ-Jurist Wahl.

In-App-Käufe deaktivieren

Prinzipiell kann man sich auch an seine Bank wenden, um von der Kreditkarte abgebuchtes Geld zurückzufordern. „Grundsätzlich haften Verbraucher nicht für Zahlungen, die sie nicht genehmigt haben“, erklärt Verbraucherschützer Nauhauser. „Ist die Genehmigung strittig, kann die Bank die verfügten Beträge nur verlangen, wenn sie ihrem Kunden grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann.“

Verbraucherjurist Wahl rät Eltern dazu, In-App-Käufe auf ihrem Gerät grundsätzlich zu deaktivieren oder dafür zumindest einen Passwortschutz einzurichten. Die automatische Abrechnung über die Handyrechnung sollte grundsätzlich unterbunden werden, zudem ist die Einrichtung einer Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter sinnvoll. Wichtig außerdem: ein ernstes Gespräch mit dem Kind . Denn nur, wer Fallen kennt, kann auch vermeiden, hineinzutappen.