Archäologie in der Mongolei

Geheimnis der Gräber: Wie Menschen in der Bronzezeit lebten

Die Zentralmongolei war in der Bronzezeit ein Schmelztiegel der Kulturen. Unterschiedliche Bestattungsformen geben ein Einblick in das Leben der Menschen.

Forscher haben das Gräberfeld von Maikhan Tolgoi in der Zentralmongolei untersucht. Dies ermöglicht neue Einblicke in das gesellschaftliche Zusammenleben und Bevölkerungsdynamiken in der späten Bronzezeit.

Von Markus Brauer

Die östliche eurasische Steppe, die sich über tausende von Kilometern hinweg von Zentralasien bis in den Osten Chinas zieht, war über Jahrtausende hinweg ein Knotenpunkt für Migration, Innovation und kulturellen Austausch.

Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal „Nature Communications“, führt archäologische und genetische Forschungsergebnisse zusammen. Ein Team von Wissenschaftlern, darunter des Leibniz-Zentrums für Archäologie (LEIZA) in Mainz sowie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, hat dafür Bestattungspraktiken in der Mongolei untersucht. Die Analyse wirft ein neues Licht auf die prähistorische Bevölkerungsdynamik in dem zentralasiatischen Land.

Eine Region, drei Kulturen

Die Analyse von menschlichen Genomen und damaligen Bestattungspraktiken zeigt: Zwei genetisch und kulturell deutlich unterscheidbare Gruppen von bronzezeitlichen Viehzüchtern lebten über Jahrhunderte nebeneinander. Bis sie durch die Ausbreitung der sogenannten Plattengrabkultur in der frühen Eisenzeit verdrängt wurden.

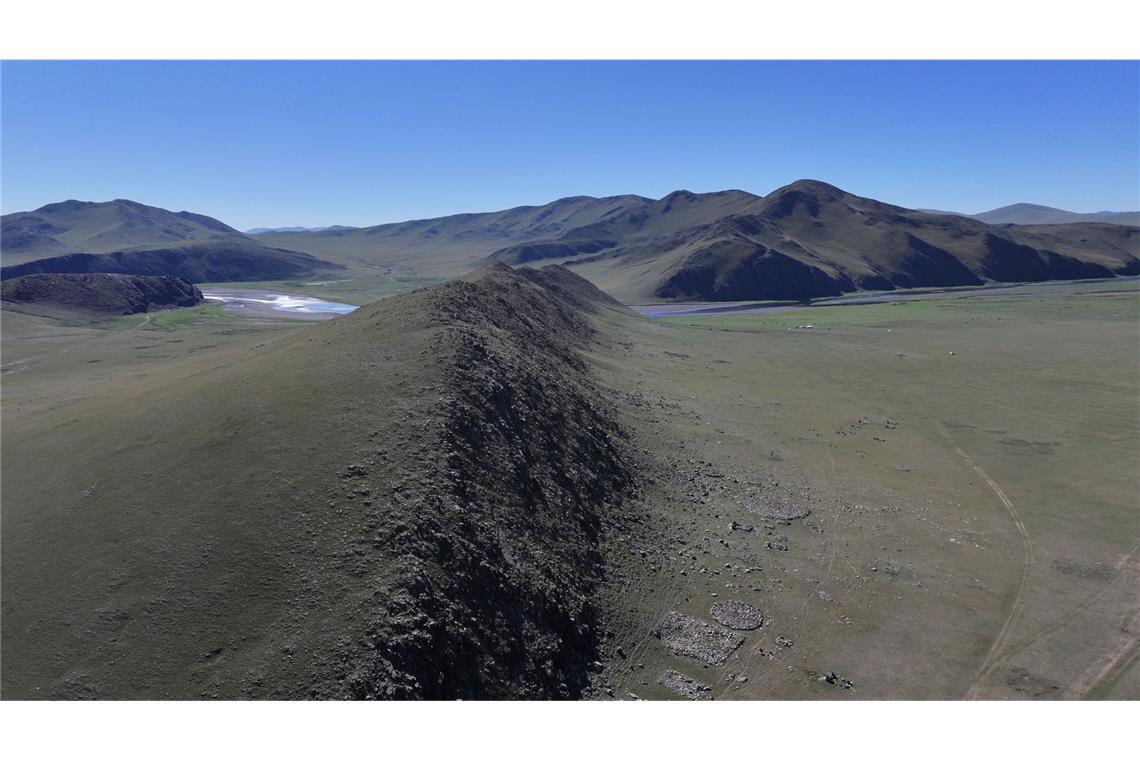

Im Blickpunkt der Forschung standen dabei Nomaden, die im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. in der Mongolei lebten. Während die eine Gruppe ihr Kerngebiet im Süden und Südosten der Mongolei hatte, erstreckte sich das Gebiet der anderen Gruppe von der West- bis zur Zentralmongolei. Beide Gruppen trafen sich im zentralmongolischen Orkhon-Tal. Dort teilten sie sich auch dieselbe rituelle Landschaft: Sie begruben ihre Toten am Hang desselben Berges.

Über Jahrhunderte keine genetische Vermischung

Archäologische Forschungen vor Ort zeigten, wie sich die Ausrichtung und Platzierung der Verstorbenen in den Gräbern zwischen den beiden Gruppen unterscheidet. Die Toten der westlichen Gruppe sind nach Nordwesten ausgerichtet, während die östliche Gruppe die Verstorbenen nach Südosten ausrichtet.

Auch die Gestaltung der Gräber zeigt kulturelle Unterschiede: Den steinernen Grabhügeln des sogenannten Deer Stone-Khirigsuur Komplexes , stehen in der Regel kleinere sanduhrförmige Gräber gegenüber.

„Unsere humangenetischen Analysen zeigen, dass sich diese beiden Gruppen über rund 500 Jahre hinweg kaum genetisch vermischt haben, obwohl sie im selben Raum lebten“, erklärt Ursula Brosseder, Leiterin des Kompetenzbereichs „Vorgeschichte“ am LEIZA und Erstautorin der Studie. „Bislang gibt es weltweit nur sehr wenige Fälle, in denen wir für die prähistorische Zeit ein solches Verhalten oder die Regeln, welche die Heiratspraktiken strukturieren, identifizieren können.“

Plattengrab-Kultur wird vorherrschend

Mit dem Übergang zur frühen Eisenzeit (circa 1000 bis 300 v. Chr.) setzte sich dann eine neue Kultur der Bestattung durch. Die Gräber weisen nun eine Einfriedung aus Steinplatten auf. Diese Plattengrab-Kultur entstand aus der östlichen Tradition der sanduhrförmigen Gräber, breitete sich rasch nach Westen aus und ersetzte dabei die Bestattungsriten der westlichen Kultur.

„Wir können mit den neuen Daten zeigen, dass diese Veränderung nicht nur kulturell sichtbar ist, sondern auch im Erbgut nachweisbar ist, denn die genetischen Profile der Bestatteten aus den Plattengräbern zeigen kaum Verbindung zu den vorher dominanten westlichen Gruppen“, berichtet Jan Bemmann, Professor für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Universität Bonn.

Ursprüngliche Bewohner werden verdrängt

Offenbar verdrängte eine große Gruppe von Menschen, die neu aus dem Osten in die Region strömten, die zuvor dominierende westliche Gruppe und ersetzte die Bevölkerung vollständig. Selbst später, während des Xiongnu-Reiches in der Zeit zwischen 200 v. Chr. bis 100 n. Chr., das eine Vielzahl von Gruppen integrierte, seien keine genomischen Spuren der früheren westlichen Gruppe zu finden.“

Darüber hinaus bestätigt die Studie, dass die genetischen Ursprünge der westlichen Bevölkerung teilweise auf die frühen Afanasievo- und Khemtseg-Kulturen zurückgehen – Gruppen, die vor über 2000 Jahren die mobile Tierhaltung nach Zentralasien brachten. Damit lässt sich ein genetisches Erbe über mehrere Jahrtausende hinweg nachverfolgen.

Genetische Identität und kulturelle Praxis

„Unsere Studie liefert einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Wechselwirkungen zwischen genetischer Identität und kultureller Praxis in einer der ältesten Viehzüchterregionen der Welt“, konstatiert Ursula Brosseder.

Sie zeige auch, dass kulturelle Koexistenz nicht zwangsläufig zu genetischer Vermischung führt . Das sei „ein Phänomen, das tiefgreifende Implikationen für das Verständnis früher menschlicher Gesellschaften und ihrer Dynamiken hat“, resümiert die Archäologin.