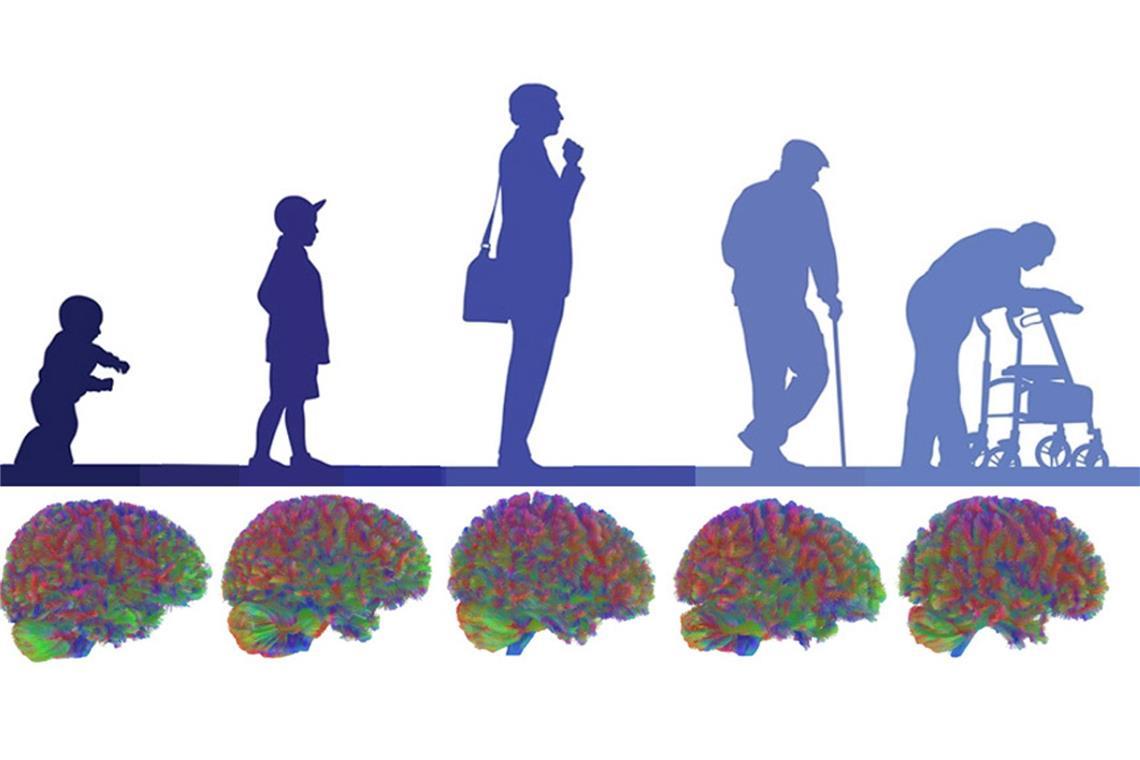

Von Baby zum Greis

Wie sich das Gehirn im Laufe unseres Lebens fünfmal verändert

Filmvorlieben, Belastbarkeit, Ideenreichtum: Unsere Ansichten und Leistung hängen auch vom Alter ab. Dabei lassen sich Entwicklungsstadien der Hirnstruktur erkennen.

Im Laufe unseres Lebens durchläuft unsere Hirnstruktur fünf Phasen.

Von Markus Brauer/dpa

Unser Gehirn entwickelt sich unser Leben lang weiter: Hirnzellen vernetzen sich, bestehende Nervenverbindungen werden ausgebaut oder gekappt, funktionale Netzwerke geknüpft und optimiert.

Dies ermöglicht es uns, Neues dazuzulernen und unsere geistigen Fähigkeiten auszubauen. Doch mit zunehmendem Alter ändert sich einiges: Das Gehirn reagiert weniger flexibel, die kognitiven Leistungen schwinden wieder.

Wie verändert sich die Netzwerkstruktur unsers Gehirns?

Nun haben Neurologen herausgefunden, dass unsere Hirnentwicklung im Lebensverlauf klar abgegrenzte Phasen durchläuft. Entdeckt haben dies Alexa Mousley von der University of Cambridge und ihr Team, als sie die Gehirne von 3802 unterschiedlich alten Menschen miteinander verglichen. Ihre Studie ist im Fachjournal „Nature Communications“ erschienen.

Die Alterspanne der Testpersonen reichte von Neugeborenen bis zu 90-Jährigen, alles Probanden ohne bekannte neurologische Erkrankungen. Im Mittelpunkt der Analysen stand die Struktur der weißen Hirnsubstanz – der unzähligen „Kabel“, die unser Hirnzellen und Hirnareale miteinander vernetzen. Diese weiße Substanz besteht aus Nervenfasern (Axonen), die von einer isolierenden, fettreichen Myelin-Schicht umgeben sind, was ihr die weiße Farbe verleiht.

„Wir wissen, dass diese Verkabelung für unsere Hirnentwicklung entscheidend ist“, sagt Mousley. „Aber uns fehlte bisher der Überblick, wie diese sich im Laufe unseres Lebens verändert und warum.“

Gehirn verdrahtet sich im Laufe eines Lebens fünfmal umfassend neu

Mithilfe der Diffusions-Magnetresonanztomografie und KI-gestützten Analysen kartierte das Team daher systematisch, wie sich zwölf Parameter der Hirnstruktur und Vernetzung im Lebensverlauf verändern. Dazu gehörte zum Beispiel die Dichte und Kürze der neuronalen Verbindungen, aber auch, wie bestimmte Netzwerke arbeiten.

Die Neurologen fanden heraus, dass sich das Gehirn im Laufe eines Lebens fünfmal umfassend neu verdrahtet. Im Alter von im Mittel etwa 9, 32, 66 und 83 Jahren gebe es Wendepunkte der neuronalen Vernetzung, berichten die Wissenschaftler. Die Neuverdrahtung gehe jeweils mit verschiedenen Denkweisen im Zuge von Wachstum, Reifung und Alterung einher.

Jeweils neue Epoche in der Entwicklung

„Die Phasen liefern wichtige Hinweise, wozu unser Gehirn in verschiedenen Lebensabschnitten am besten geeignet oder wann es am anfälligsten ist“, erklärt Alexa Mousley. „Sie helfen uns zu verstehen, warum sich manche Gehirne an wichtigen Punkten im Leben anders entwickeln, zum Beispiel in Form von Lernschwierigkeiten bei Kindern oder Demenz im Alter.“

Mit jeder dieser Altersstufe beginnt eine neue Epoche in der Entwicklung, die mit charakteristischen altersbedingten Veränderungen im Aufbau des Gehirns einhergeht. Längste Phase ist demnach der Erwachsenenmodus, der mehr als drei Jahrzehnte anhält.

Vom Säugling zum Kind: die Dauerbaustelle

In der ersten Phase von der Geburt bis etwa zum neunten Lebensjahr wird die Vielzahl im Gehirn eines Babys übermäßig produzierter Synapsen reduziert, wie die Forscher erläutern. Erhalten bleiben die aktiver genutzten Verbindungen zwischen den Neuronen.

Der erste Wendepunkt im Alter von rund neun Jahren geht der Studie zufolge mit einer sprunghaften Veränderung der kognitiven Fähigkeiten, aber auch einem erhöhten Risiko für psychische Störungen einher.

Jugend und frühes Erwachsenenalter: Effizienz auf dem Höhepunkt

Zwischen etwa 9 und 32 Jahren befindet sich das Gehirn in seiner zweiten Phase – und auf einem echten Höhenflug. Die Organisation der Kommunikationsnetzwerke des Gehirns werde zunehmend verfeinert, schreiben die Forscher.

Kennzeichnend sei eine schnelle Kommunikation im gesamten Gehirn, verbunden mit einer verbesserten kognitiven Leistungsfähigkeit. Die Adoleszenz sei die einzige Phase im Leben, in der die neuronale Effizienz zunehme, sagte Mousley.

Das erwachsene Gehirn – drei Jahrzehnte Stabilität

Im Durchschnitt mit Anfang 30 sieht das Forschungsteam die maximale Leistungsfähigkeit des Gehirns erreicht, der stärkste Wendepunkt der gesamten Lebensspanne stehe an. „Im Alter von etwa 32 Jahren beobachten wir im Vergleich zu allen anderen Wendepunkten die größten Veränderungen in der Verdrahtung und die größte Gesamtverschiebung in der Entwicklung“, berichtet Alexa Mousley.

Der genaue Zeitpunkt sei recht variabel und hänge unter anderem auch von kulturellen, historischen und sozialen Faktoren ab. Die Gehirnarchitektur stabilisiert sich verglichen mit früheren Phasen – und das gleich für rund drei Jahrzehnte. Es gebe ein Plateau in Bezug auf Intelligenz und Persönlichkeit, erläutern die Forschenden.

Mitte sechzig: Die frühe Phase des Alterns beginnt

Mit etwa 66 Jahren stehe dann der am wenigsten ausgeprägte Wendepunkt ohne größere strukturelle Veränderungen an. Mitte der Sechziger erreiche eine allmähliche Umstrukturierung der Hirnnetzwerke ihren Höhepunkt.

„In diesem Alter sind Menschen einem erhöhten Risiko für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen ausgesetzt, die das Gehirn beeinträchtigen können, wie beispielsweise Bluthochdruck“, so Mousley.

Spätes Altern – die letzte Entwicklungsphase

Der letzte Wendepunkt erfolgt der Analyse zufolge im Alter von etwa 83 Jahren. Das menschliche Gehirn trete in die Phase des späten Alterns ein. Die Vernetzung nehme weiter ab. Da es keine Studienteilnehmer über 90 Jahren gab, ging der Untersuchungszeitraum nur bis zu diesem Lebensalter. Künftige Studien sollten größere Stichproben berücksichtigen und geschlechtsspezifische Unterschiede untersuchen, wünscht sich das Team.

„Das Verständnis, dass die strukturelle Entwicklung des Gehirns keine Frage eines stetigen Fortschritts ist, sondern vielmehr eine Frage einiger weniger wichtiger Wendepunkte, wird uns helfen, zu erkennen, wann und wie seine Verdrahtung anfällig für Störungen ist“, ist Duncan Astle von der Universität Cambridge überzeugt.