Mysteriöses Monument in Peru

5200 kreisrunde Vertiefungen: Wozu diente das Band der Löcher?

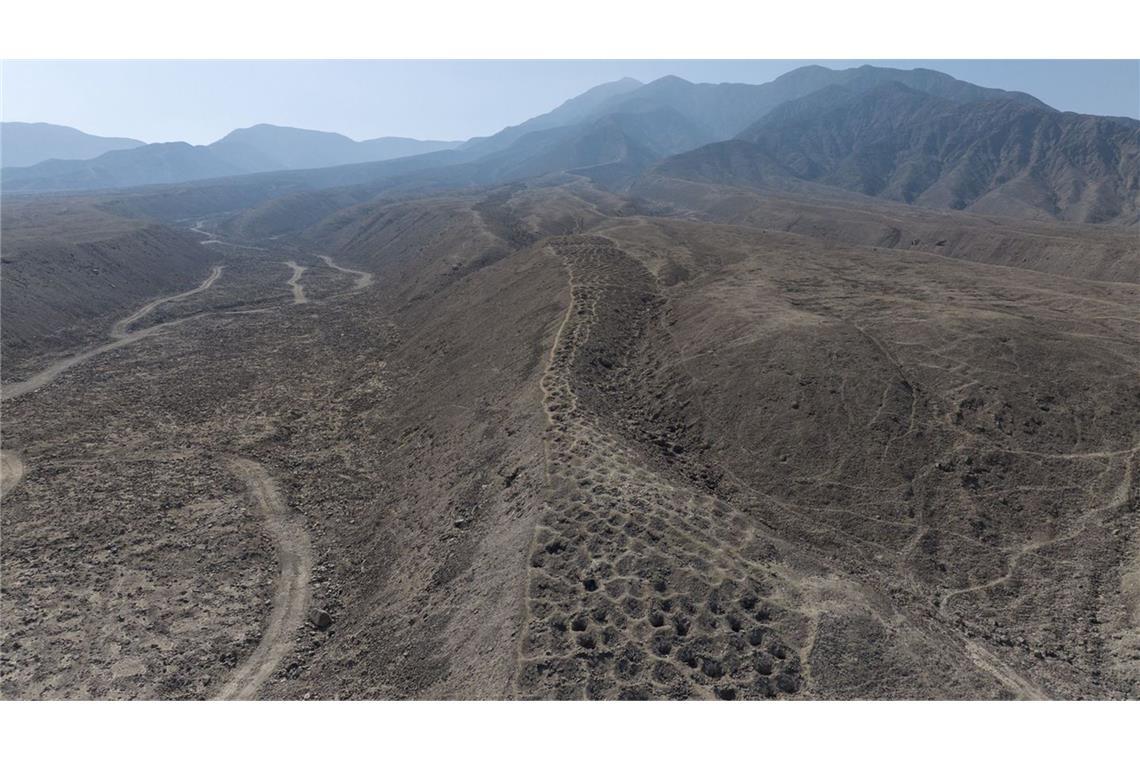

5200 präzise angelegte Löcher auf 1,5 Kilometern Länge: Über die monumentale Anlage auf einem Bergkamm im Süden Perus rätseln Archäologen schon seit langem. Nun haben Forscher Hinweise auf den Zweck und das Alter entdeckt.

© © J.L. Bongers/Antiquity

Im Tal des Rio Pisco erstreckt sich eine Art Lochstreifenband kilometerweit über einen Bergkamm.

Von Markus Brauer/dpa

Botschaft an die Götter, Verteidigungsanlage, unerklärliches Mysterium? Das Band der Löcher von Pisco – im Spanischen auch als Monte Sierpe (Schlangenberg) oder Cerro Viruela (Pockenhügel) – in der Nazca-Wüste im Süden Perus zählt zu den rätselhaftesten archäologischen Phänomenen der Erde.

Das Lochstreifenband am Rio Pisco

Unweit der Küste zieht sich im Tal des Rio Pisco eine Art Lochstreifenband aus mehr als 5000 angeordneten Erdlöchern, gescharrt im Wüstenboden, kilometerweit über einen Bergkamm.

Seit das seltsame Muster im Jahr 1931 entdeckt und 1933 durch eine Veröffentlichung von Fotos in der Zeitschrift „National Geographic“ der Öffentlichkeit bekannt wurde, ranken sich Mythen um seinen Ursprung und Zweck. Auch darüber, wer die Löcher zu welcher Zeit in den Wüstenboden gescharrt hat, herrscht Uneinigkeit.

Wozu diente die Anlage?

In der Vergangenheit spekulierten Forscher, die Anlage könnte zum Sammeln von Wasser gedient haben, zur Verteidigung, zum Anbau von Pflanzen, für Bergbau oder für Bestattungen.

Nach einer systematischen Analyse schließt ein internationales Forscherteam um den Archäologen Jacob Bongers von der University of Sydney und Charles Stanish von der University of South Florida in Tampa all diese Vermutungen im Fachjournal „Antiquity“ aus.

5200 präzise angeordnete Löcher auf einem Bergkamm

Die Anlage liegt etwa 35 Kilometer von der Pazifikküste entfernt am Fuß der Anden am Monte Sierpe. Das Band ist 1,5 Kilometer lang, etwa 20 Meter breit und enthält rund 5200 präzise angeordnete Löcher. Die Vertiefungen sind ein bis zwei Meter breit und einen halben bis einen Meter tief.

Aus der Luft betrachtet fällt auf, dass das Band gut 60 Segmente enthält, die leicht voneinander abgegrenzt und unterschiedlich groß sind. Eines enthält etwa neun Reihen mit jeweils acht Löchern, ein benachbartes sechs Reihen mit jeweils sieben Löchern.

Rückstände von Mais, Weide und Rohrkolben

Zusätzlich analysierte das Team Bodenproben aus den Löchern auf Rückstände von Pflanzenpollen: Am prominentesten waren Spuren von Mais, der im fruchtbaren Pisco-Tal schon vor der Ankunft der Europäer im 16. Jahrhundert kultiviert wurde.

Auffällig waren auch Rückstände der Weidenart Salix humboldtiana, die an der Küste wächst. Ihre Zweige seien dafür genutzt worden, Körbe zu flechten und Kulturpflanzen darin zu transportieren oder zu lagern, schreiben die Spatenforscher. Spuren von Rohrkolbengewächsen (Typha) deuten darauf hin, dass Löcher möglicherweise damit ausgekleidet waren.

Daher geht die Gruppe davon aus, dass Monte Sierpe anfangs – zur Zeit des Chincha-Reiches (etwa 1000 bis 1400 n. Chr.) – als Marktplatz zum Tausch von Handelsgütern diente. Dies sei möglicherweise mit gemeinschaftlichen rituellen Feiern verbunden gewesen.

Khipus: Knotenschrift zur Buchhaltung

Als das Gebiet nach dem Jahr 1400 an die Inkas fiel, wurden die Löcher demnach vermutlich dazu genutzt, Tribute und Waren aus der Region für die Inka zu verwalten.

Dafür sprechen aus Sicht der Autoren neben Keramikscherben auch Funde in einem nahegelegenen Inka-Verwaltungszentrum von sogenannten Khipus – systematisch aneinandergereihten Schnüren mit Knoten. Diese Knotenschrift wurde in Südamerika zur Buchhaltung und zur Erfassung von Lagerbeständen genutzt.

Warum am Monte Sierpe und nicht überall in den Anden?

Nach wie vor wird auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine zeremonielle Stätte handeln könnte, ähnlich den rund 200 Kilometer entfernten Nazca-Linien. Darüber hinaus kursierten im Lauf der Zeit eine Reihe von pseudowissenschaftlichen Theorien, die das Monument mit Aliens oder dem Mythos von Atlantis in Verbindung brachten.

Mit jeder neuen Entdeckung werde das Band der Löcher faszinierender, erklärt Bongers. Immer wieder tauchen neue Fragen auf: „Warum ist so ein System nur hier zu sehen und nicht überall in den Anden? War Monte Sierpe eine Art Landschafts-Khipu?“ Insgesamt sei der Monte Sierpe ein beeindruckendes Beispiel dafür, „wie frühere Gemeinschaften Landschaften verändert haben, um Menschen zusammenzubringen und Interaktion zu fördern“.