Ukraine-Krieg

Der ungehobene russische Schatz

In Belgien sind mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren. Noch zögert die EU, das Geld direkt zur Finanzierung der Ukraine-Hilfe zu verwenden.

© AFP

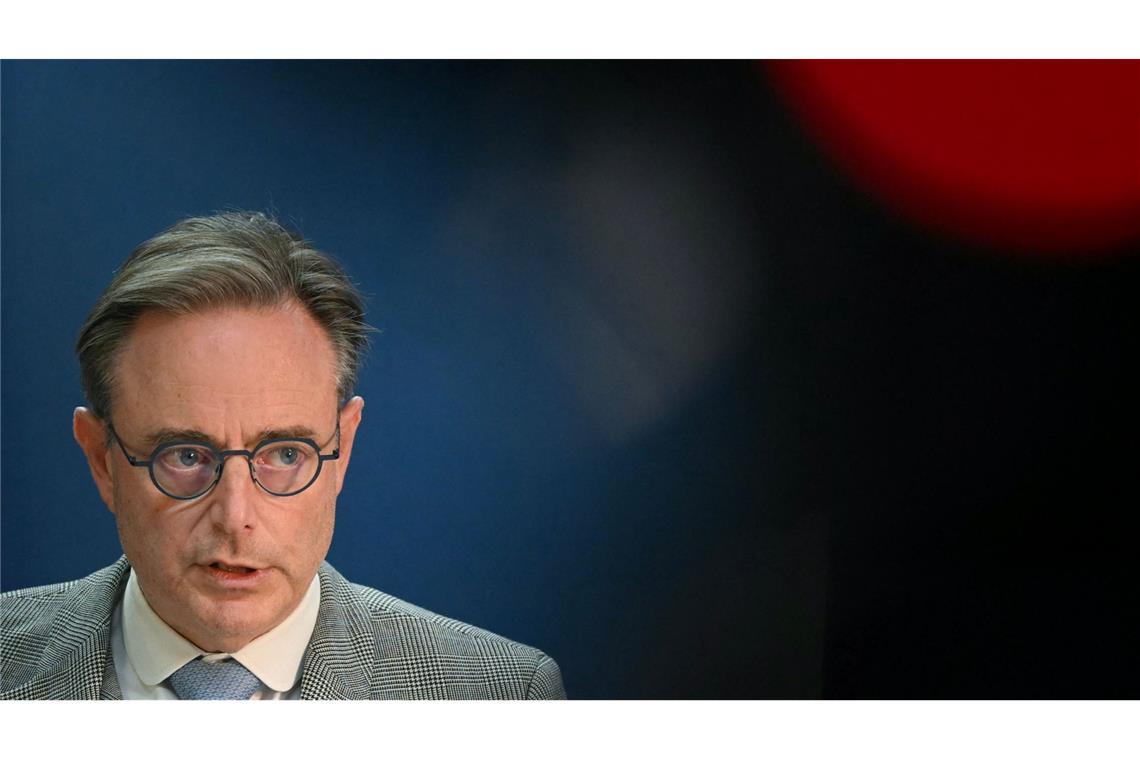

Belgiens Premierminister Bart de Wever stemmt sich gegen die Nutzung der eingefrorenen Gelder der russischen Zentralbank.

Von Knut Krohn

Belgien sitzt auf einem russischen Schatz. Über 200 Milliarden Euro sind von der in Brüssel ansässigen Clearing-Gesellschaft Euroclear nach dem Überfall Moskaus auf die Ukraine im Februar 2022 eingefroren worden. Das Geld, von dem derzeit über 170 Milliarden als Barguthaben verfügbar sind, stammt von der russischen Zentralbank, die nicht mehr darauf zugreifen kann.

Lange geschah damit nichts, doch angesichts des immensen Finanzbedarfs der Ukraine für ihren Abwehrkampf entschlossen sich die EU-Staaten im Mai 2024, dass die durch die Vermögenswerte gewonnenen Zinsen zur Unterstützung der Ukraine verwendet werden dürfen. Bis August 2025 wurden hieraus 4,7 Milliarden Euro an die Ukraine weitergegeben. Zudem wurden in Erwartung weiterer Gewinne Kredite in Milliardenhöhe gewährt.

Jurstische Bedenken gegen eine Beschlagnahmung

Dieser Umweg wurde gewählt, weil die EU zögert, das Vermögen einer ausländischen Zentralbank einfach zu beschlagnahmen. Ein Grund sind juristische Bedenken, ob dies nicht gegen das Völkerrecht verstoßen würde. Zum anderen geht es um das Vertrauen in den Finanzstandort Europa und den Euro als Reservewährung. Investoren aus anderen Ländern könnten aus Furcht um ihr Geld aus EU-Ländern abziehen.

Doch die EU-Unterstützung der Ukraine verschlingt Milliarden, weshalb die Begehrlichkeiten wachsen, auf das Geld zuzugreifen. Nun glaubt die EU-Kommission, ein rechtliches Hintertürchen gefunden zu haben. Der Trick ist: die Kommission wird das Geld nicht beschlagnahmen.

Stattdessen sollen rund 140 Milliarden Euro in sogenannte zinslose Kommissionsanleihen investiert werden. Dieses Geld würde die EU dann als Kredite an die Ukraine weitergeben. Haften würden zunächst die EU-Länder, ab 2028 könnte dann der neue EU-Haushalt die Kredite absichern.

Russland müsste Reparationen bezahlen

Die Kommission betont, Russland würde das Geld zurückerhalten, sobald der Krieg beendet ist und Moskau Reparationen an die Ukraine gezahlt hat. Die EU-Mitgliedstaaten müssten nur dann für das Geld aufkommen, wenn sie die Sanktionen gegen Russland aufheben, ohne dass Moskau Reparationen gezahlt hat.

Zu den größten Zweiflern dieses Vorgehens gehört Belgien. Das ohnehin von Geldnöten geplagte Land fürchtet, im Zweifelsfall für die in Brüssel verwalteten Mittel haftbar gemacht werden zu können. Die 200 Milliarden Euro entsprechen in etwa einem Drittel des belgischen Bruttoinlandsprodukts.

Europa scheut den entscheidenden Schritt

Die Staats- und Regierungschefs wagten auf dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel nicht den entscheidenden Schritt und entschieden sich für einen Minimalkompromiss.

In der Gipfelerklärung wird nun lediglich das Mandat erteilt, mögliche Finanzierungsoptionen für die Ukraine-Unterstützung zu erörtern. Die EU-Kommission hat nun bis zum nächsten EU-Gipfel am 18. Dezember Zeit, ihre Vorschläge vorzulegen.