Innovation aus Tübingen

Dieses Haus mauern Maurer mit Schadholz

Das Tübinger Start-up Triqbriq veredelt Sturmholz zum Baustoff. Ein Besuch auf einer Baustelle, die für Max Wörner und Lewin Fricke ein wichtiges Schaufenster ist.

© Gottfried Stoppel

Der Gründer und das Gesicht von Triqbriq: Max Wörner (links) und Lewin Fricke

Von Judith A. Sägesser

Die letzte Ecke des Erdgeschosses fehlt noch. „Maximal eine Stunde“, schätzt Fabio Nerz, dann haben er und seine Maurerkollegen die Wände vollends hochgezogen, dann geht es in den ersten Stock. Als sich der Rottenburger Handwerkermeister um diesen Auftrag bewarb, wagte er sich auf unbekanntes Terrain. Kelle und Mörtel werden auf dieser Baustelle nicht gebraucht. Hier mauern die Maurer nicht mit Stein, sondern mit Holz. „Man ist schnell damit“, sagt der Fachmann Fabio Nerz.

Im Tübingener Ortsteil Pfrondorf wird derzeit ein dreigeschossiges Haus mit zehn Wohneinheiten in einer Art Lego-System aufgetürmt. Die Steine kommen von Triqbrig, einem 2021 gegründeten Start-up.

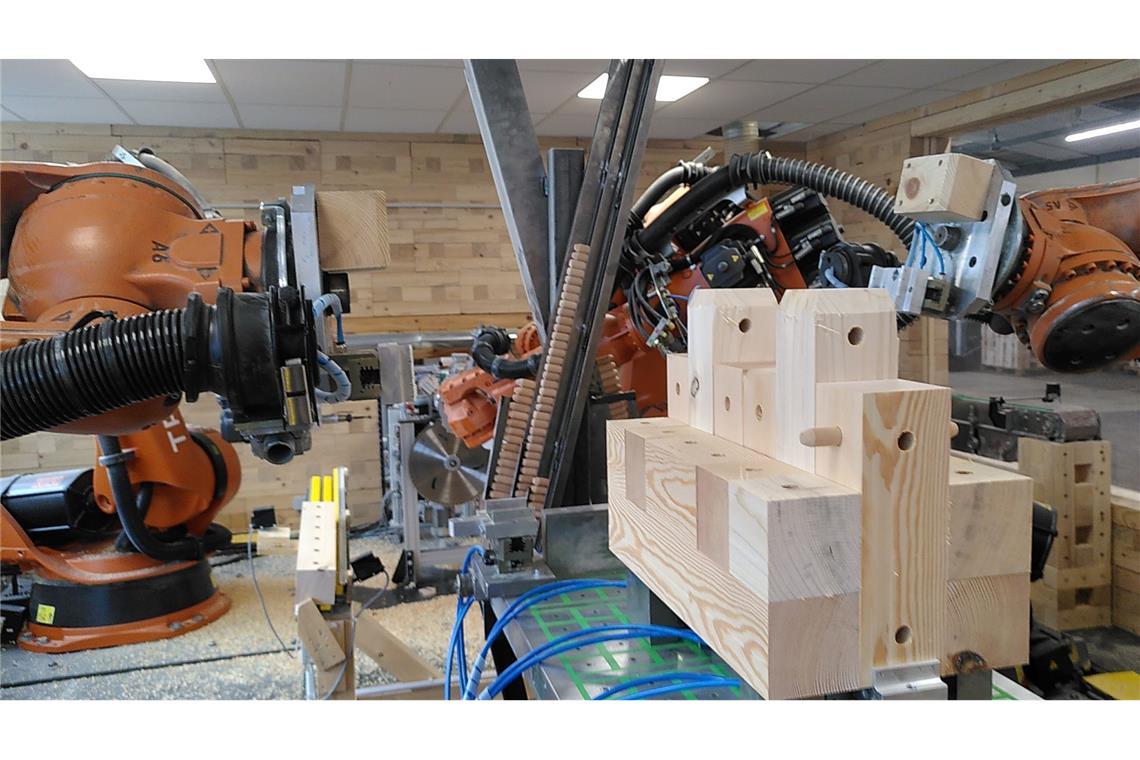

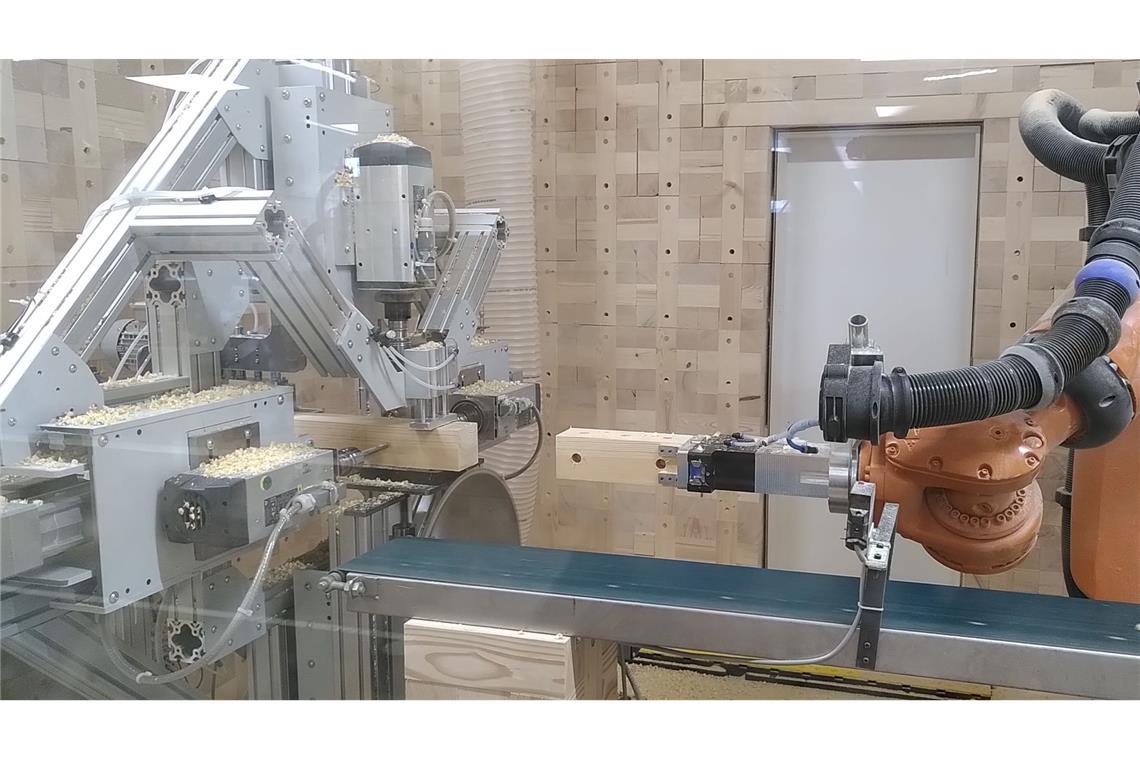

Das Besondere an den Klötzen: Sie bestehen aus Holz, das sonst keiner mehr will – außer vielleicht als Material für Paletten oder als Futter fürs Feuer. Das recht schmale Kantholz, das bei Triqbriq angeliefert wird, ist von Käfern angenagt oder wurde von einem Unwetter gerodet. In der Produktionshalle in Tübingen, einer ehemaligen Schreinerei wenige Kilometer von der Pfrondorfer Hausbaustelle entfernt, wird der Holzausschuss von einem Team aus Mensch und Roboter zu Bausteinen veredelt.

Andreas Hofer: Triqbriq hat gute Chancen

Und auch bei seinem Versprechen klotzt Triqbriq: Häuser bauen im Turboverfahren und dabei Ressourcen recyceln sowie CO2 langfristig speichern. Diese Idee, so jung sie noch ist, stößt durchaus auf Interesse. Die Tübinger Produktionsstätte haben inzwischen schon mehrere Politiker von innen gesehen, zum Beispiel Winfried Kretschmann oder Cem Özdemir. In Branchenkreisen werden dem Start-up gute Chancen ausgerechnet. Der Intendant der Internationalen Bauausstellung, Andreas Hofer, prophezeit schon: „Die können groß werden.“ Und Christine Lemaitre, Geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, sieht in den Briqs einen wichtigen Baustein für die Zukunft.

Für den Maurermeister Fabio Nerz ist nicht nur der neuartige Baustoff in den Händen ungewohnt, sondern auch der ganze Medienrummel drumherum. An diesem Vormittag war ein Filmteam von der Deutschen Welle da, vor ein paar Tagen kam Reuters, um festzuhalten, wie das Ganze funktioniert. Kamerascheu, so viel steht fest, sollte man auf einer Triqbriq-Baustelle nicht sein.

Lewin Fricke ist wie für die Kameras gemacht. Wer es nicht genauer weiß, würde sagen: Er ist Triqbriq. Um die Holzbausteine aus dem Schwäbischen bekannter zu machen, sei er gefühlt 85 Prozent seiner Zeit mit dem Zug durch Deutschland und Europa unterwegs, sagt der 31-Jährige. „Die Bahncard 100 glüht.“ Vor Kurzem postete er auf LinkedIn: „2850 Kilometer in 13 Tagen mit unendlich vielen Netzwerktreffen, vier Pressegesprächen, drei Baustellenterminen, drei TV-Drehs, drei Bühnenauftritten und einer Podcast-Aufnahme.“

Fricke hat die Idee verinnerlicht

Offenbar war es die richtige Entscheidung, das Master-Studium in Politikwissenschaft an den Nagel zu hängen und bei Triqbriq als Mann für die Öffentlichkeitsarbeit anzufangen. Vom Quereinsteiger zur zentralen Figur: Die Triqbriq-Idee ist längst auch zu seiner geworden. Nicht nur, weil Fricke mittlerweile selbst Anteile hält. Mit jedem Zugkilometer, jedem Termin verschmilzt er mehr mit dem Produkt. „Emotional hänge ich schon sehr an der Unternehmung.“ Auch wenn er das Start-up nicht gegründet hat, sagt sein Chef: „Er ist das Gesicht von Triqbriq.“ Das Gesicht neben dem Chef strahlt.

Der Chef der Firma mit inzwischen 15 Mitarbeitern heißt Max Wörner. Doch hat man gleich den Eindruck, die beiden begegnen sich auf Augenhöhe und als eingespieltes Team. „Wir ergänzen uns gut“, sagt Lewin Fricke. Man könnte sagen: Da haben sich Zwei zwar nicht direkt gesucht, aber trotzdem gefunden. Der eine sitzt in der Bahn, der andere im Büro. Der eine macht die Bühnenshow, der andere schüttelt wichtige Hände.

Der Stuttgarter Max Wörner, 36, hat Triqbriq mit zwei Freunden gegründet. Die Grundidee stammt vom Architekten Werner Grosse, der hatte sich seinerzeit sozusagen den Urstein ausgedacht. „Wir sahen darin Potenzial“, sagt Max Wörner. „Wenn so eine Idee aufkommt, dann braucht es finanzielle Risikobereitschaft.“ Die gab es dank zweier weiterer Gründer und Investoren, die allerdings lieber im Hintergrund bleiben wollen.

Kletterprofi und Geschäftsmann

„Ich muss mich auch nicht in den Vordergrund stellen“, sagt Max Wörner. Aber wenn man ihn fragt, ob er trotzdem erzählt, wie alles anfing, kommt er natürlich auf die Baustelle. Triqbriq ist nicht das erste Unternehmen, das er in seinem noch jungen Leben aus dem Boden gestampft hat. Das ist vermutlich auch der Grund, warum er nie zum Studieren oder zu einer Ausbildung kam. Max Wörner ist Autodidakt. „Ich bin lernbegierig und verstehe schnell“, sagt er, „und ich will meine eigenen Sachen machen.“

Er war Sportkletterprofi, sogar im deutschen Nationalteam. Seine erste Firma gründete er mit 18, erzählt er. Er habe Klettertouren angeboten, beraten und eine eigene Anlage gebaut. Etwas später kam dann die Triq AG dazu, Vorläuferin von Triqbriq.

Lewin Fricke hatte damals in einem Kletterzentrum am Empfang gejobbt, er fiel Max Wörner auf als „einer, der gut reden kann“. So kam eines zum anderen. Und nun stehen sie gemeinsam auf der Hausbaustelle in Pfrondorf und sagen: Sie seien sehr dankbar, bei diesem Projekt zum Zug gekommen zu sein. So eine Baustelle ist für ein Start-up ja immer auch ein Schaufenster.

Ein gutes Dutzend Gebäude wurde mittlerweile mit den „Briqs“ made in Tübingen hochgezogen, darunter ein wichtiges Vorzeigebeispiel: ein 1100 Quadratmeter großer Edeka-Supermarkt in Braunschweig, der im Mai eröffnet worden ist.

Das Pfrondorfer Projekt ist das erste dreigeschossige Mehrparteienhaus. Bauherrin ist die GWG, die Tübinger Wohnungsbaugesellschaft. Das Gebäude ist ein Hybrid, es wird auch mit Stahlbeton gebaut. Die Sockel, das Innenwand-Kreuz, die Zwischendecken sind nicht aus Holz. Triqbriq sei später eingestiegen, sagt Heike Fallscheer, Projektleiterin bei der GWG. Das macht es für die Maurer etwas komplizierter. Die Steckklötze gibt es in den Breiten 25 und 50 Zentimeter, was hier nicht immer passt. Dann braucht es zugesägte Ausgleichshölzer.

„Es geht aber auch ohne sie“, sagt Max Wörner. Halt nicht hier, weil nicht „integral“ geplant worden sei. Was er damit meint: Wären sie gleich zu Beginn an Bord gewesen, hätte die Kubatur auf die Triqbriq-Maße abgestimmt werden können. Per 3D-Modell ließen sich noch ungebaute Gebäude komplett aufschlüsseln. „Man hat dann alle Informationen – bis zur letzten Schraube.“

Buchenholzdübel statt Leim

Fabio Nerz türmt den nächsten Bauklotz auf. „Der klemmt wieder“, sagt er und greift sich den Gummihammer, um alles an Ort und Stelle zu klopfen. Kurzer Kontrollblick auf die Wasserwaage. Passt.

Später wird er mit dem Presslufthammer (und einem Extra-Triqbriq-Aufsatz) die Buchenholzdübel versenken. Leim kommt hier nicht zum Einsatz. Und Mörtel, der lange trocknen muss, eh nicht. „Man hat weniger Sauerei auf der Baustelle“, sagt Max Wörner. Vermutlich traut er sich deswegen mit schneeweißen Turnschuhen hierher.

Theoretisch könnten private Häuslebauer, wenn sie nicht gerade zwei linke Hände haben, ohne viel Know-how mit der Triqbriq-Bauweise über weite Strecken selbst zum Trockenbauer werden und damit Kosten sparen. Manche machen das sogar schon. Im Falle des Pfrondorfer Hauses packt die Bauherrin allerdings nicht mit an.

„Ein spannendes System“

Die Tübinger Wohnungsbaugesellschaft GWG lässt hier am Waldrand beim Sportplatz zehn Ein-Zimmer-Appartements errichten, die sie dann an die Stadt vermietet. Einmal die Woche trifft sich die Projektleiterin Heike Falscheer mit dem Architekten Joachim Orth zum Jour fixe an der Baustelle. „Ein spannendes neues Wandsystem“, sagt Orth über Triqbriq. Ein Versuch: „Wir testen das jetzt mal bei dieser Größe“, sagt Heike Fallscheer. Es sei eine Entscheidung für ökologische Bauweise – die aber, betrachtet man den Gesamtinvest, schon kostspieliger sei.

Aus Sicht von Lewin Fricke, dem Gesicht vom Triqbriq, hinkt der Vergleich etwas. Ihren innovativen Baustoff dürfe man nicht mit dem herkömmlichen Beton vergleichen. Im Verhältnis zu Massivholz oder Ziegeln sehe die Sache dann nämlich schon gleich ganz anders aus. Er sagt aber auch: „Oft werden die Materialien gegeneinander ausgespielt. Dabei ist es absolut sinnlos, ein Hochhaus mit Triqbriq zu bauen.“

© Triqbriq

In dieser alten Schreinerei in Tübingen produziert Triqbriq.

© Judith A. Sägesser

Das angelieferte Schadholz...

© Judith A. Sägesser

...wandert zu den Robotern.

© Judith A. Sägesser

Diese setzen die Briqs zusammen.

© Judith A. Sägesser

Vieles ist hier automatisiert. Es gibt inzwischen sogar eine mobile Produktionszelle, die theoretisch überall Briqs herstellen kann.

© Judith A. Sägesser

Lewin Fricke

© Judith A. Sägesser

Buchenholzdübel statt Leim oder Mörtel

© Triqbriq/z

Ein Haus, das bereits steht.