„Cop 30“ in Brasilien

Klimakonferenz: Was bringen die Verhandlungen?

Noch bis Ende der Woche verhandelt die Weltgemeinschaft in Belém über den Klimaschutz. Worum es dort gerade geht – und welche Ergebnisse zu erwarten sind.

© Joshua A. Bickel/AP/dpa

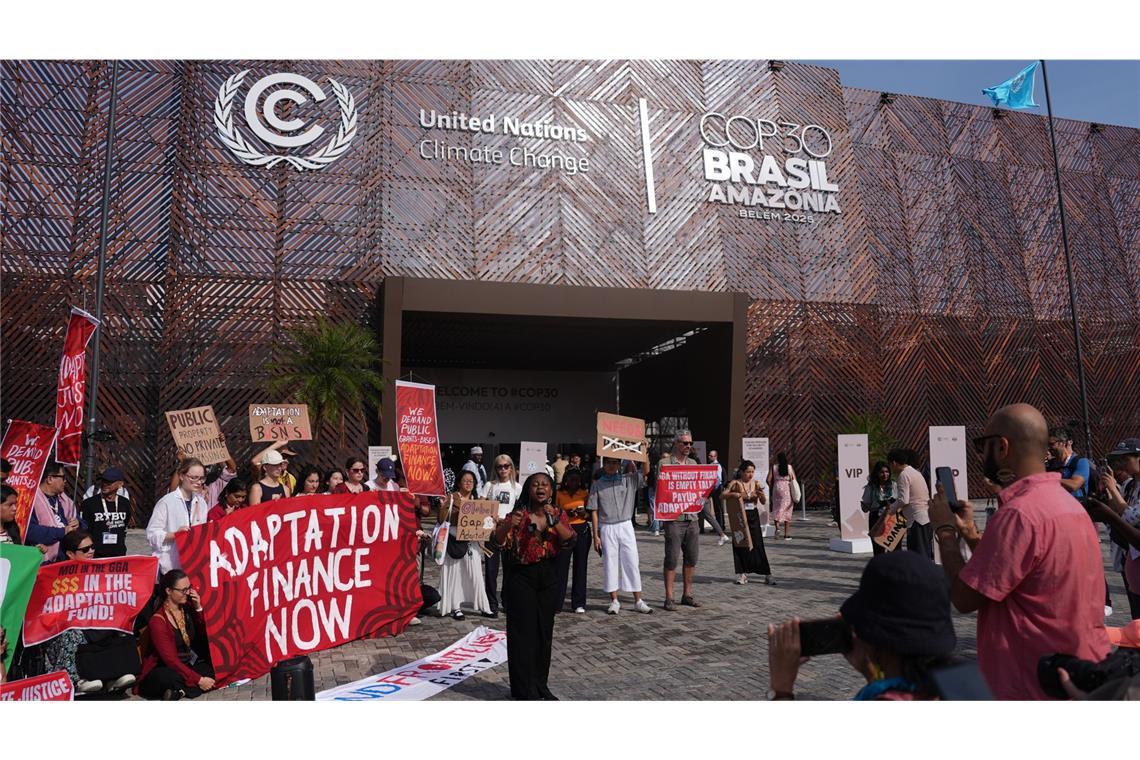

Auf der Klimakonferenz kommt es dieses Jahr immer wieder zu Protesten – und doch: Die Stimmung ist gut.

Von Rebekka Wiese

Vielleicht kann man sich die Klimakonferenz in diesem Jahr wie eine große Gruppentherapie vorstellen. Das war zumindest der Begriff, der dort in der ersten Woche fiel, als der brasilianische Verhandlungschef sich an die Delegierten wandte. Er schlug ihnen vor, sich in „kollektiven Therapiesitzungen“ zusammenzufinden, um ihre Standpunkte erst vertraulich auszutauschen und dann zu überdenken. So wurde es in Berichten zitiert. Und vielleicht hat es gewirkt. Viele beschreiben die Stimmung der 30. UN-Klimakonferenz bislang als gut.

Nun aber hat die zweite – und letzte – Woche der Verhandlungen in Belém begonnen, die Zeit der Therapiesitzungen ist damit vorbei. Es ist die entscheidende Phase der Versammlung, am Wochenende sind Minister aus etlichen Staaten angereist, darunter auch der deutsche Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider (SPD). „Ich bitte Sie dringend, sich nun den schwierigen Fragen zu widmen“, sagte UN-Klimasekretär Simon Stiell zu Beginn der Woche. „Wir können es uns nicht leisten, Zeit mit taktischen Verzögerungen zu verspielen.“ Die brasilianische Präsidentschaft erhöht nun das Tempo. Offiziell läuft die Konferenz noch bis Freitag, Beobachter rechnen aber damit, dass sich die Verhandlungen bis Samstag ziehen könnten.

Droht am Ende der Klimakonferenz ein Desaster?

Vor genau zehn Jahren endete die Klimakonferenz mit einem großen Erfolg, damals einigte man sich auf die Pariser Klimaziele. Vergangenes Jahr wiederum reisten viele Verhandler und Beobachten enttäuscht von der Klimakonferenz ab. Und dieses Mal? Auf den ersten Blick stehen die Zeichen nicht gut. Die USA, die unter Präsident Donald Trump aus dem Klimaabkommen ausgestiegen sind, nehmen gar nicht erst teil. Die meisten der angereisten Staaten haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Eigentlich sollten alle vor Beginn der Konferenz ihre Nationalen Klimabeiträge einreichen, in denen sie aufschlüsseln, wie sie die Klimaziele erreichen wollen. Das schaffte aber nicht mal die Hälfte. Droht am Ende der 30. Klimakonferenz ein Desaster – oder könnte es noch einen überraschenden Erfolg geben?

Kira Vinke ist in diesem Jahr zum zehnten Mal auf der Klimakonferenz. Sie arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und leitet deren Zentrum für Klima und Außenpolitik. Dass nur so wenig Staaten ihre Klimaziele eingereicht haben, sieht sie kritisch. „Die eingereichten Ziele werden nicht reichen, um die vereinbarten Temperaturgrenzen des Pariser Klimaabkommens einzuhalten“, sagt sie. „Das ist besorgniserregend.“

Klimaschutz: Zu wenig Fortschritte – aber immerhin welche

Und doch klingt Vinke überraschend optimistisch. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sehe man nun Fortschritte. „Damals war es gut möglich, dass wir bei 3,5 oder gar vier Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts landen. Inzwischen läuft es eher auf 2,8 Grad hinaus, wenn alle ihre bisherigen Maßnahmen weiterhin umsetzen wie geplant.“ Das ist zwar zu viel. Aber es zeigt, dass die Vereinbarungen wirken.

Unter den Staaten zeichnen sich bei den Verhandlungen in diesem Jahr neue Dynamiken ab. „China versucht gerade, sich ganz vorn zu positionieren – auch in Abgrenzung zu den USA“, sagt Vinke. „Die Chinesen erkennen die wissenschaftliche Realität der Klimakrise an. Sie wollen ihre Emissionen künftig auch in absoluten Zahlen reduzieren, auch wenn ihre Ziele noch wenig ambitioniert sind.“

Wer zahlt für die Klimaanpassung?

In Belém geht es in diesem Jahr unter anderem mal wieder um die Klimafinanzierung. Dieses Mal sollte der Fokus dabei auf der Klimaanpassung liegen – also der Frage, wie man die Staaten im Globalen Süden unterstützen kann, die besonders stark unter der Klimakrise leiden. Deutschland sagte in dieser Woche 60 Millionen Euro für diesen Zweck zu. „Das ist ein sehr wichtiger Schritt“, sagt Vinke. „Denn nur wenn Industriestaaten Entwicklungsländer bei der Anpassung unterstützen, werden diese auch Willens sein, ihre Emissionen zu senken.“ Der Bedarf liege natürlich höher. „Aber konkrete Zusagen durch Deutschland treiben auch andere Länder an, ihren Beitrag zu leisten.“

Dass es in Belém sowas wie einen Hauch von Hoffnung gibt, liegt aber vor allem daran, dass Brasiliens Präsident Lula da Silva bei der Eröffnung der Klimakonferenz ein Thema einbrachte, das eigentlich nicht auf der Tagesordnung stand: der Ausstieg aus fossilen Energien. Bewegt sich in Belém am Ende mehr als erwartet?

Ausstieg aus den fossilen Energien ist jetzt Thema

Auch Vinke von der DGAP scheint überrascht, dass das Thema nun plötzlich diskutiert wird. „Brasilien fördert selbst noch fossile Energien, auch an den Amazonasmündungen“, sagt sie. „Das ist problematisch – aber deshalb ist es umso positiver, dass Lula das Thema jetzt auf die Tagesordnung gesetzt hat.“ Ein erster Schritt könnte sein, dass Länder sich darauf festlegen, fossile Energien nicht mehr zu subventionieren, so Vinke. „Konkrete Ausstiegsszenarien könnten dann in kommenden Verhandlungsrunden diskutiert werden.“

Das wäre ein überraschender Fortschritt im Klimaschutz. Doch ob sich in Belém wirklich etwas bewegt, wird sich erst gegen Ende der Woche zeigen.

Das Problem mit dem Klimagas Methan

30 Prozent bis 2030Wenn es um klimaschädliche Gase geht, dann richtet sich der Fokus meist auf Kohlenstoffdioxid. Doch auch das Treibhausgas Methan ist ein Problem. Auf der Klimakonferenz in Glasgow einigten sich die Staaten 2021 darauf, den Ausstoß von Methan bis 2030 stark zu reduzieren. Es sollten 30 Prozent weniger werden als im Jahr 2020.

Zu wenig FortschritteDoch davon sind die Staaten noch weit entfernt, wie nun ein neuer UN-Bericht zeigt, der in Belém vorgestellt wurde. Die Autoren berechnen, dass die aktuellen Pläne bis 2030 lediglich zu einer Reduktion von acht Prozent führen würden. Das wäre zwar die stärkste Absenkung von Methanemissionen, die je verzeichnet wurde – und doch zu wenig.