Am 19. November ist Weltmännertag

Macho oder Memme: Erlebt die alte Männlichkeit eine Renaissance?

Wie hat ein Mann zu sein? Besonders in der rechten Internet-Bubble gibt es dazu zurückkehrende Narrative – mit negativen Folgen für beide Geschlechter. Wie blickt die Wissenschaft auf das Thema? Und wann ist Mann ein echter Mann?

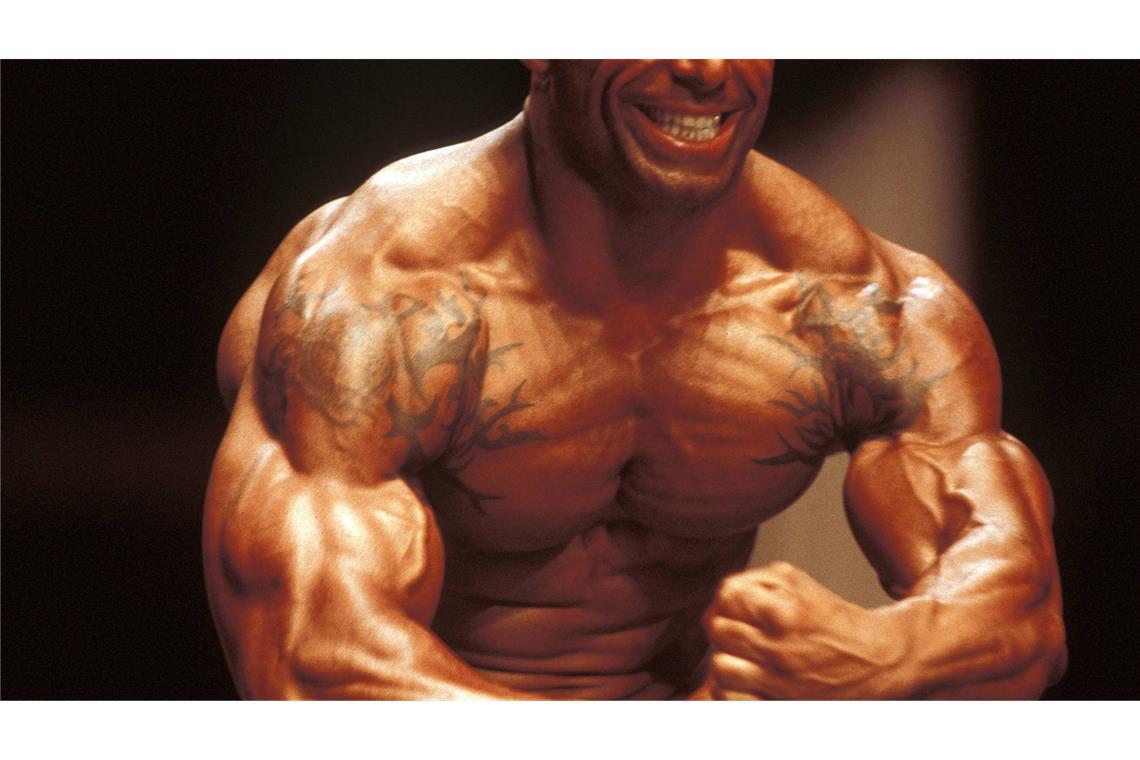

© Imago/Imagebroker

Macho, Memme, Sex-Muffel, Jammerlappen: Der neue Mann ist ein vielfältig beanspruchtes Wesen.

Von Markus Brauer/dpa

Er schlummert tief in jedem von uns Männern: der „wilde Mann“.

Wer sein zivilisationsgeplagtes Ego hinter sich lassen und den ungezähmten, hemmungslosen Kern in sich befreien will, kann in die archaische Welt der Schwitzhütten, des Holzhackens und der Männercamps mit Urschrei-Therapie und Achtsamkeit-Training eintauchen.

Dort, wo man(n) noch richtig Mann ist. Einfach online ein Erlebnis-Coaching oder Abenteuer-Seminar buchen. Und schon kann man(n) den echten Kerl aus seinem Käfig lassen.

Am 19. November ist „International Men’s Day“

Am 19. November ist es wieder so weit: Dann feiert man(n) weltweit „International Men’s Day 2025“ – den „Internationalen Männertag 2025“.

Are you ready to celebrate #MensDay19thNov#InternationalMensDay#MensDay2025 Help men because they are the most neglected class. pic.twitter.com/YWSXMxlq5c — Chetan (@cskkanu) November 12, 2025

Positiver Wert der Männer für die Welt

Doch was wird an diesem Datum eigentlich gefeiert? Natürlich der „positive Wert, den Männer für die Welt, ihre Familien und Gemeinschaften haben“, wie es ganz offiziell auf dem „Männergesundheitsportal“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) heißt. „Es sollen positive Rollenmodelle hervorgehoben werden und das Bewusstsein für das Wohlergehen von Männern geschärft werden.“

Wann ist ein Mann ein Mann? Die Frage stellt nicht nur Herbert Grönemeyer in seinem Kult-Hit „Männer“, sondern sie wird schon seit langem immer wieder neu diskutiert. Auch am Internationalen Weltmännertag wird es wieder ein Thema sein, was in der heutigen Zeit Männlichkeit bedeutet.

Der Sachbuchautor und Männerberater Boris von Heesen sieht drei besonders hartnäckige Erzählungen zum Thema Männlichkeit, die bis heute prägend wirken:

- Männer müssten ihre Probleme allein lösen

- körperlich unzerstörbar sein

- den Wert ihrer Männlichkeit über Lohnarbeit und Familienversorgung definieren

Männlichkeit – ein soziales Konstrukt

„Ich bin davon überzeugt, dass alle drei sozial konstruiert sind“, meint von Heesen. Schon bei kleinen Jungen würden emotionale Zurückhaltung und Leistungsorientierung gefördert, während Empathie und Fürsorge eher an Mädchen adressiert würden. So entstehe eine Aufgabenteilung, die Männer und Frauen bis heute voneinander trenne – mit klaren Nachteilen für beide Seiten.

Sobald Kinder im Haushalt leben, arbeiten nur 34 Prozent der Frauen in Vollzeit – bei den Männern hingegen sind es 94 Prozent. „Damit werden Männer effektiv von ihren Kindern getrennt und Frauen von der Gestaltung ihrer beruflichen Karrieren“, erklärt von Heesen. Die Folge seien Belastungen psychischer und körperlicher Natur.

Männlichkeit ist historisch variabel

Solche Sichtweisen decken sich mit zentralen Ansätzen der internationalen Männlichkeitsforschung. Wie der Geschlechterforscher Stefan Horlacher von der Technischen Universität Dresden beschreibt, gilt Männlichkeit heute nicht mehr als biologisch festgelegte Eigenschaft, sondern als ein kulturell geformtes Geflecht aus Erwartungen, Handlungen und sozialen Rollen.

Männlichkeit, erläutert Horlacher, sei „ein historisch variables Bündel kultureller Normen“, das immer wieder neu hervorgebracht werde – durch wiederholte Handlungen, Gesten und Selbstbilder.

Die Soziologin Raewyn Connell prägte einst den Begriff der „hegemonialen Männlichkeit“: jene dominante, gesellschaftlich anerkannte Form von Männlichkeit, die Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern aufrechterhält und zugleich andere, alternative Formen von Männlichkeit unterordnet.

„Krise der Männlichkeit“: Chance oder Sackgasse?

In öffentlichen Debatten ist oft von einer „Krise der Männlichkeit“ die Rede. Horlacher hält das für verkürzt. Nicht Männlichkeit selbst sei in der Krise, sondern „das traditionelle Patriarchat und die damit verbundenen hegemonialen Formen von Männlichkeit“, die Vorstellung, sie müsse stabil, stark und eindeutig sein, konstatiert Horlacher. Weil diese Formen der Männlichkeit angeblich bedroht seien, „werden sie von rechten und konservativen Kreisen so stark propagiert.“

Tatsächlich befinde sich Männlichkeit seit jeher im Wandel. Und genau darin liege ihr Kern. Die vielzitierte Krise ist Horlacher zufolge eher Ausdruck eines Übergangs, eines kulturellen Aushandlungsprozesses, was Männlichkeit bedeutet.

„Das alte Bild des unabhängigen, starken und dominanten Mannes ist unter Druck geraten“, betont er. Viele Männer fühlten sich dadurch herausgefordert, ihre Rolle zu hinterfragen – ein Prozess, der anstrengend sei und Unsicherheit auslöse. „Deshalb sind junge Männer empfänglich für einfache Antworten und extrem verkürzte, unwissenschaftliche Erklärungsmuster.“

Von Heesen beobachtet, dass viele junge Männer daher derzeit vermehrt in rechte Online-Communities oder antifeministische Diskurse abgleiten. Algorithmen in sozialen Medien verstärkten diesen Effekt, indem sie Inhalte mit antifeministischem oder frauenfeindlichem Gehalt bevorzugt ausspielten.

Zwischen Biologie und Gesellschaft

Welche Rolle biologische Faktoren bei unserem Bild von Männlichkeit spielen, lässt sich nach Ansicht von Heesens kaum eindeutig beantworten. „Nehmen wir das Hormon Testosteron. Es gibt Studien, die biologische Einflüsse belegen, und andere, die das klar widerlegen.“

Wichtiger sei es, soziale Konstruktionen zu erkennen, die Menschen in enge „Geschlechtergefängnisse“ zwängen. Eigenschaften wie Empathie, Fürsorglichkeit oder Kooperation würden Männern immer noch seltener zugeschrieben, obwohl sie entscheidend für gesellschaftlichen Zusammenhalt seien.

Neue Leitbilder sind nötig

Horlacher verweist darauf, dass Männlichkeit weder naturgegeben noch statisch sei. Sie zeige sich vielmehr in vielfältigen Formen – abhängig von sozialer Schicht, Herkunft, Religion oder Generation. In der modernen Männlichkeitsforschung gehe es daher nicht mehr darum, eine einheitliche Definition zu finden, sondern die Vielfalt und Widersprüche von Männlichkeit zu verstehen.

„Wir müssen dahin kommen, dass Männer sich selbstverständlich empathisch, fürsorglich und kooperativ verhalten können – in Familie und Beruf“, fordert von Heesen. Dafür brauche es neue Leitbilder, die Stärke nicht über Härte definieren, sondern über Verantwortung.

„Box der Männlichkeit muss gesellschaftlich aufgebrochen werden“

Dass Männer laut Horlacher im Durchschnitt früher sterben, häufiger zu riskantem Verhalten neigen und seltener psychologische Hilfe suchen, ist dabei kein Zufall, sondern Teil dieser erlernten Muster. Beide Forscher sind sich einig: Nur wer Männlichkeit als wandelbares, lernbares Konzept versteht, kann Strukturen aufbrechen, die Männern und Frauen schaden.

Klassische Rollenverteilung ist ins Wanken geraten

Auch der Dresdner Psychologe Holger Brandes ist überzeugt: „Was Männer sollen und dürfen, ist zunehmend weniger eindeutig zu sagen.“ Im Zuge der Frauenbewegung seien Männer weicher und emotionaler geworden, während die Ansprüche der Frauen gewachsen seien.

sDie Berliner Soziologin Jutta Allmendinger sieht die Ursache für die männliche Identitätskrise vor allem in der weiblichen Emanzipation verortet. „Deutsche Männer geraten unter Druck. Frauen sind auf dem Weg, sie in vielen Bereichen einzuholen.“ Frauen eroberten typische Männerberufe, besetzten Führungspositionen in Dax-Unternehmen, bekleideten wichtige Ämter in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft.

Was ist Männlichkeit?

Die Definition, was Virilität (lateinisch „virilis“, männlich) ist, hat sich historisch und kulturell stark gewandelt. Gemeint ist zuvorderst die männlich-erotische Ausstrahlung und Zeugungsfähigkeit.

Wer mannhaft ist und seinen Mann steht, galt/gilt traditionell als tapfer und potent. Als Sinnbild von Männlichkeit assoziiert(e) man bestimmte physische Attribute wie etwa Körpergröße, Muskulatur, tiefe Stimme, breite Schultern, markante Gesichtszüge und Brustbehaarung.

Auch Charaktereigenschaften wie Mut, Risikobereitschaft, Abenteuerlust und Aggression zeichnen/zeichneten Männer aus, wobei diese sich soziokulturell oft stark unterscheiden.

Wie holt man(n) Mann aus der Krise?

Die Strategien der Männerbewegung, die Geschlechtsgenossen aus der Krise zu holen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Männer- und Vaterrechts-Bewegungen zum Beispiel wollen die Position von Männern stärken, weil der politische Einfluss des Feminismus angeblich zur „Ungleichbehandlung“ geführt habe.

So klingt die Bilanz, die etwa der Verein „MANNdat“ zieht, tatsächlich ernüchternd: Männer in Deutschland würden im Schnitt fünf Jahre früher sterben als Frauen. 94 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle betreffen Männer, da sie die gefährlichsten Berufe ausüben. Dreimal so viele Männer wie Frauen würden sich das Leben nehmen.

Sind Männer Verlierer der Emanzipation?

Männer seien die Verlierer der Emanzipation: Davon ist der Publizist und Männerrechtsaktivist Arne Hoffmann überzeugt. Jungen bekämen bei gleicher Leistung schlechtere Schulnoten als Mädchen, Männer wären häufiger arbeitslos und seien durch das Scheidungs- und Sorgerecht benachteiligt.

„Unsere Zivilisation beruht darauf, dass Männer zerschunden werden und ihren Schmerz verdrängen müssen – ob im Bergwerk, auf der Ölplattform oder an der Front.“ Hoffmann fordert ein Umdenken zugunsten der Männer. Man dürfe nicht länger so tun, als seien die „Forderungen von Frauen berechtigter als die von Männern“.

Thomas Scheskat lehnt solche ideologischen Grabenkämpfe ab. Die Stärke der Männerbewegung sieht er in ihrer Pluralität und ihrem Pragmatismus. In seinem Göttinger Institut für Männerbildung & Geschlechterbegegnung können Männer ihr „Mann-Sein“ wieder entdecken. „Mann sein ist etwas Tolles“, unterstreicht der Pädagoge. „Es bedeutet Befreiung von Einengungen und Zwängen.“ Männliche Identität sei wie ein „wildes Terrain“, das es „per Expedition“ zu erforschen gelte.