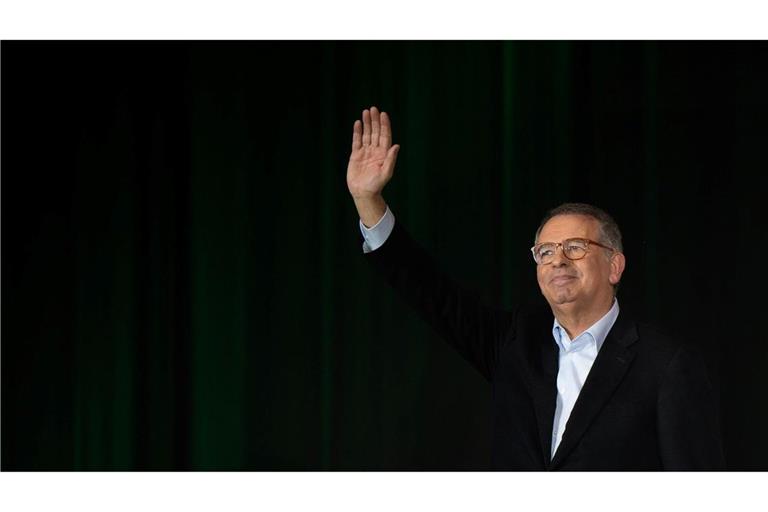

Nicole Schilling

„Manche Leute verdächtigen Soldaten, dass wir in den Krieg ziehen wollen“

Nicole Schilling ist seit August stellvertretende Generalinspekteurin der Bundeswehr. In ihrem ersten Interview spricht sie über die schwierige Personallage und über Aufbruchstimmung.

© Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild

Um wehrhaft zu werden, braucht die Bundeswehr mehr Soldaten.

Von Tobias Heimbach

Anfang August hat Nicole Schilling einen neuen Posten angetreten. Sie ist nun stellvertretende Generalinspekteurin. Damit ist sie die erste Frau, die diesen Posten bekleidet - wie schon häufiger in ihrer Karriere. Gleich zu Beginn ihrer neuen Verwendung gibt es zudem eine weitere Besonderheit: Während Generalinspekteur Carsten Breuer im Urlaub ist, steht mit Schilling eine Frau an der Spitze der Streitkräfte. Auch das ist eine Premiere.

Frau Schilling, Sie sind die erste Frau auf dem Posten des stellvertretenden Generalinspekteurs. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie dieses Amt prägen wollen?

Viele Aufgaben sind vorgegeben. Ich bin ständige Vertreterin des Generalinspekteurs, ich übernehme alle Aufgaben, die er nicht wahrnehmen kann: Dienstreisen, interne Besprechungen hier im Haus, auch Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Darüber hinaus habe ich zwei sehr bedeutende Rollen: Ich bin für die Veteranen und die Reservisten zuständig. Hier wird also ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegen.

Sie wurden vermutlich auch für diesen Posten ausgewählt, weil Sie sich schon lange mit dem Thema Personal auseinandersetzen. Es ist Konsens, dass es hier die größten Herausforderungen bei der Bundeswehr gibt. Wenn Sie die Personalsituation in einem Wort beschreiben würden, welches wäre es?

(überlegt kurz) Aufbruchstimmung.

Warum?

Sicher, noch ist nicht alles gut und die Herausforderungen bleiben groß. Aber wir haben eine erhebliche Zunahme an Bewerbungen, das Interesse am Dienst in der Bundeswehr steigt. Das ermutigt uns weiterzugehen, auch wieder neu zu überlegen, was man noch tun kann, damit es noch besser funktioniert. Das betrifft etwa den Einstellungsprozess und die Ausbildung. Das klare Ziel ist, dass wir 2029 bereit sind. Dann ist Putin unseren Analysen zufolge militärisch in der Lage, einen Nato-Staat anzugreifen.

Die positiven Entwicklungen in allen Ehren, das Ziel von 80 000 zusätzliche Soldaten ist eine ganz andere Hausnummer. Können Sie es nachvollziehen, dass man dieses Ziel für illusorisch hält?

Ich kann verstehen, wenn Menschen skeptisch darauf gucken – extern oder intern. Aber es gibt zweifellos noch Potenziale, die wir heben können.

Wo sehen Sie Potenziale, um mehr Menschen für den Dienst bei der Bundeswehr zu gewinnen?

Wir müssen bestimmte Dinge besser machen: Bewerber sollten innerhalb kurzer Zeit eine Antwort bekommen, wie sie es heute von anderen Arbeitgebern gewohnt sind. Wir müssen konkurrenzfähig sein gegenüber einem Ausbildungsbetrieb um die Ecke. Wir machen Fortschritte, aber da geht sicherlich noch mehr. Außerdem verlässt jedes Jahr eine fünfstellige Zahl an Menschen die Bundeswehr. Es muss uns gelingen, genau diese Soldatinnen und Soldaten zu halten. Wir haben sie ausgebildet, wir kennen sie, wir wissen, was sie können. Wir müssen es ermöglichen, dass diese Menschen für ein paar Jahre verlängern – oder als Berufssoldaten bis zum Ruhestand bei uns bleiben, wenn dies für alle Beteiligten Sinn ergibt. Auch in der Reserve fehlen uns diese Menschen – hier werden wir ebenfalls neue Wege gehen.

Wo fehlen denn die Leute aktuell besonders? Oder kann man sagen, bei perspektivisch 80 000 zusätzlichen Stellen eigentlich überall?

Wenn wir derart wachsen wollen, brauchen wir überall mehr Personal. Aber natürlich wird es an mancher Stelle besonders schwer. Das betrifft etwa alles, was mit naturwissenschaftlichen und IT-Berufen zu tun hat, die sind überall auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Hinzu kommt: In einer hoch technisierten Armee wie der Bundeswehr machen diese eben einen Großteil des Personalkörpers aus. Das sind Fachkräfte mit einer nicht-akademischen Berufsausbildung, die etwa bestimmte Systeme bedienen oder instandsetzen. Manchmal liegt das Problem auch schlicht darin, dass wir nicht genug Stellen genehmigt bekommen haben. Das ist besonders bitter, wenn es eigentlich eine höhere Nachfrage bei Bewerbern gab, man aber einigen absagen musste. Hier wird es nach den aktuellen Haushaltsplanungen der Bundesregierung aber deutliche Verbesserungen geben.

Man kann durchaus anerkennen, dass bei der Zeitenwende einige Dinge vorangehen, etwa was neue Waffensysteme oder Personal angeht. Die Frage ist nur: Sind wir schnell genug?

Wir werden immer schneller. Das ist jetzt schon mal die gute Nachricht. Wir haben das Jahr 2029 fest im Blick und darauf richten wir uns aus. Man muss aber auch sehen, wo wir herkommen. Da ist schon viel passiert. Könnte es noch schneller gehen? Ja, das wäre gut. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, immer mehr Fahrt aufzunehmen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir nicht alles in eigener Hand haben, beispielsweise wenn es um Rüstungszuläufe geht. Da spielen dann auch Produktionskapazitäten der Industrie eine Rolle, auf die wir nur bedingt Einfluss haben.

Ein neuer Wehrdienst ist in Planung, der auch die Möglichkeit eines verpflichtenden Dienstes für Männer vorsieht. Viele junge Menschen sind aber frustriert darüber, dass die Politik ihre Bedürfnisse lange ignoriert hat. Die Folge sind hohe Mieten, steigende Sozialabgaben, eine sich beschleunigende Klimakrise. Die fragen sich, warum sie für diese Gesellschaft potenziell ihr Leben riskieren sollen. Können Sie das nachvollziehen?

In gewisser Weise ja. Auf der anderen Seite leben wir in unserer Gesellschaft immer noch so freiheitlich wie sonst an wenigen anderen Orten auf der Welt. Ich bin durch die Nachwendejahre geprägt, als man dachte, jetzt kommt ein weltweiter Siegeszug von Freiheit und Demokratie. Aber all das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, nicht einmal in der westlichen Welt. Und das macht es wert, sich für diese Gesellschaft einzusetzen. Also ja, man kann viele Dinge in diesem Land kritisieren. Man tut aber auch gut daran, sich vor Augen zu führen, was man hier alles hat. Jeder in unserem Land hat die Möglichkeit, sich für Verbesserungen stark zu machen. Das ist es wert, sich dafür zu engagieren!

Könnte man mehr für die Wehrhaftigkeit des Landes tun, wenn junge Menschen merken, dass ihre Anliegen stärker berücksichtigt werden?

Ich denke schon. Wenn junge Menschen das Gefühl haben, dass die Gesellschaft ihre Anliegen ernst nimmt, dann stärkt das auch die Wehrhaftigkeit. Man festigt so die Identifikation mit dem Land und daraus kann sich eine positive Dynamik entwickeln. Eine solche Aufbruchstimmung hilft uns sicher auch bei der Personalgewinnung. Man muss dafür nur mal in die osteuropäischen Länder oder nach Skandinavien gucken. Denn wenn es genügend Freiwillige gibt, dann müssen wir gar nicht auf eine Verpflichtung zurückgreifen. Das ist unser Ziel.

Es hat immer ein Geschmäckle, erfolgreiche Frauen auf Kinder und Familie anzusprechen – trotzdem: Sie haben selbst zwei Kinder im Schulalter. Blicken Sie als Mutter anders auf die Wehrpflicht als als Soldatin?

Auf die Wehrpflicht und den geplanten Wehrdienst nicht, aber auf die Bedrohungslage schon. Ich will alles dafür tun, um zu verhindern, dass meine Kinder einmal einen Krieg erleben. Das ist aus meiner Sicht alle Anstrengungen wert. Militärische Stärke und glaubhafte Abschreckung tragen aus meiner Überzeugung dazu bei. Dafür braucht es Menschen – und auch Wehrdienstleistende. Manche Leute verdächtigen Soldaten, dass wir in den Krieg ziehen wollen. Das wollen wir aber am allerwenigsten, weil wir wissen, was das für uns bedeutet. Für mich gehört es als verantwortungsvolle Staatsbürgerin dazu, einen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Dafür muss niemand Soldat werden, das kann man auch auf anderem Wege tun. Aber wenn jemand sagt: Sobald ein Krieg beginnt, dann bin ich weg, das geht mich hier nichts an – das finde ich falsch.

Zur Person

BundeswehrNicole Schilling, Jahrgang 1974, trat mit 19 Jahren als Sanitätsoffizier-Anwärterin in die Bundeswehr ein. Nach Medizinstudium und Auslandseinsätzen arbeitete sie im Verteidigungsministerium und leitete später ein Bundeswehrkrankenhaus. Sie war stellvertretende Leiterin des Bundesamts für das Personalmanagement der Bundeswehr.

Erste FrauNach der Beförderung zur Abteilungsleiterin im Verteidigungsministerium wurde sie 2024 zum Generaloberstabsarzt befördert. Sie ist damit die erste Frau überhaupt in der Bundeswehr mit drei Generalssternen. Seit August ist sie stellvertretende Generalinspekteurin.