Beamten-Debatte

Was steckt hinter dem Pestel-Institut?

„Quer zum Mainstream“: Welche Referenzen hat der unabhängige „Think Tank“, der aktuell die Arbeitszeit für Beamte verlängern will?

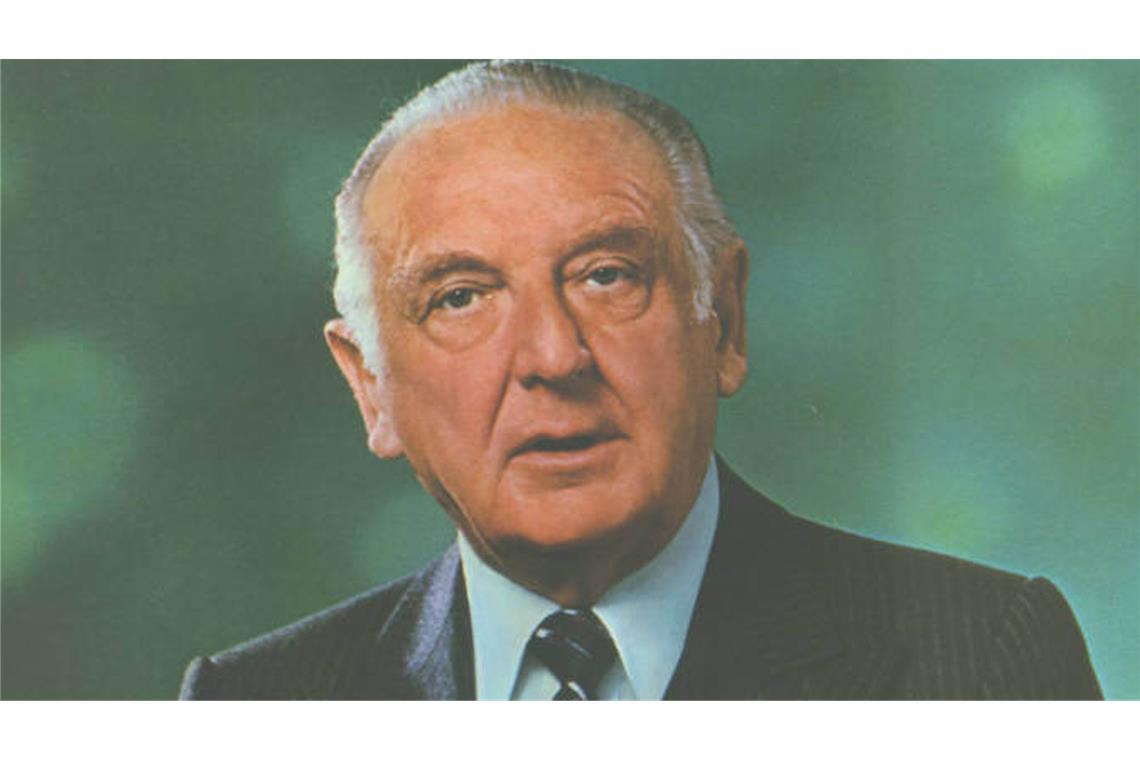

© Konrad-Adenauer-Stiftung

Institutsgründer Prof. Dr.-Ing. Eduard Pestel (CDU).

Von Michael Maier

Eine ernstzunehmende wissenschaftliche Einrichtung ohne eigenen Wikipedia-Eintrag – das gibt es selten. Zutreffend ist es für das „Pestel-Institut“, das aktuell vorschlägt, die Arbeitszeit von Beamten kurzerhand um fünf Jahre zu verlängern, da diese eine höhere Lebenserwartung hätten als andere. Im öffentlichen Dienst ist man über solche Verteilungskämpfe rund um Beamtenstatus und TvÖD gehörig auf der Palme – obwohl eine Debatte um mutmaßliche Priviligien grundsätzlich nicht illegitim ist.

Als Kontaktdaten des Pestel-Instituts sind E-Mail, Handynummer sowie eine Adresse in der niedersächsischen Kleinstadt Sarstedt im Kreis Hildesheim aufgeführt. Eine Nummer im Festnetz ist nicht angegeben, während Diplom-Ökonom Matthias Günther im Impressum als Geschäftsführer genannt wird.

Neben Günther gehören laut der einfach gestalteten Web-Seite ein Diplom-Geograph, eine weitere Diplom-Ökonomin sowie eine Projektassistentin zum Team. Promovierte oder Habilitierte sind nicht aufgelistet, jedoch einige andere - ebenfalls wenig bekannte - Einrichtungen als „Kooperationspartner“.

Matthias Günther vom Pestel-Institut bei Markus Lanz

Auf Medienarbeit versteht man sich beim Pestel-Institut indes durchaus: Der Leiter Matthias Günther durfte im Juni in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ (aktuell in der Sommerpause) zum angespannten Wohnungsmarkt in Deutschland sprechen – und bekam auf diese Art ein Millionenpublikum als Forum für seine Ideen.

Pestel-Institut seit 1975/2012

Aber womit beschäftigt sich das Institut genau? Das Haus firmiert nach eigenen Angaben als unabhängiges Forschungsinstitut und Dienstleister. Es unterstützt demnach Kommunen, Unternehmen und Verbände mit Recherchen, Analysen, Befragungen und Modellrechnungen in verschiedenen Themenbereichen.

Eine erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln scheint es nicht zu geben: Man finanziere sich ausschließlich durch Projektmittel und Gutachten, ohne öffentliche Fördermittel zu erhalten, heißt es. Neben dem Institut gibt es seit 2012 auch eine gemeinnützige GmbH (gGmbH).

Kernthemen des Pestel-Instituts

- Klimaschutz

- CO2-Bilanzierung

- Nachhaltigkeit/Resilienz/Krisenkommunikation

- Prozessunterstützung und „Kommunikation für nachhaltige Entwicklung“

- Wohnungsmarkt

- Regionalwirtschaft

Pestel-Institut, Beamte und TvÖD

Das Pestel-Institut erstellt regelmäßig Studien und Gutachten zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Ein Beispiel hierfür ist die im August 2025 veröffentlichte Studie zur Altersversorgung. Darin schlägt das Institut vor, die Lebenserwartung stärker in der Rentenberechnung zu berücksichtigen.

Konkret wird vorgeschlagen, dass Beamte, die statistisch länger leben, auch länger arbeiten sollten, im Vergleich zu Arbeitern um fünfeinhalb Jahre. Gleichzeitig plädiert das Institut für eine Anhebung der Renten für Geringverdiener, da diese eine geringere Lebenserwartung haben. Offenbar also eine Art Neid-Debatte gegen den vermeintlich privilegierten Öffentlichen Dienst mit lebenslanger Beschäftigung für Beamte und dem Tarifvertrag TvÖD im Angestelltenbereich, der allerdings auch gewisse Nachteile hat.

Methoden des Pestel-Instituts

Das Pestel-Institut verwendet Methoden wie „System- und Simulationsforschung“, die auf langjähriger Erfahrung basiere. Eigens entwickelte Modelle, etwa für den Wohnungsmarkt, demografische Entwicklungen und die Energiewirtschaft, werden nach eigenen Angaben kontinuierlich an neue Erkenntnisse angepasst.

CDU-Mann Eduard Pestel (1914-1988)

Das Institut wurde 1975 vom früheren CDU-Politiker und Techniker Prof. Dr. Ing. Eduard Pestel (1914-1988) und einer Gruppe von Wissenschaftlern als „Institut für angewandte Systemforschung und Prognose e.V. – ISP“ gegründet. Pestel war von 1977 bis 1981 Wissenschaftsminister im niedersächsischen Kabinett Albrecht. Er fungierte als Mitglied des Club of Rome sowie im NATO-Wissenschaftsausschuss. In malthusianischer Manier referierte er 1974 über Weltuntergangsszenarien und „Menschheit am Scheideweg“.

Nach dem Tod Pestels 1988 wurde das Haus in „Eduard Pestel Institut für Systemforschung e.V.“ umbenannt. 2012 entstand zusätzlich die „Pestel Institut gGmbH“ als Forschungszweig.

Pestel-Institut quer zum Mainstream?

Immer wieder liegt das Pestel-Institut offenbar quer zum Mainstream, heißt es aus der Szene der Sozialwissenschaften. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der aktuellen Debatte um die Rentenreform. Der Vorschlag, Beamte länger arbeiten zu lassen als Angestellte, wurde im Sommerloch medial breit aufgenommen und von Gewerkschaftern scharf kritisiert.

Auch in der Vergangenheit gab es schon Kontroversen um das Pestel-Institut, etwa bezüglich einer Studie zum Bedarf an Sozialwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) warf dem Institut 2024 vor, Zahlen auf fragwürdige und verwirrende Art ermittelt zu haben.

Zu wenige Wohnungen oder zu viele?

Anders als vom Pestel-Institut behauptet gebe es in dem armen Bundesland keinen Mangel an Sozialwohnungen. Selbst in nachgefragten Städten wie Greifswald und Rostock sei es für kommunale Wohnbauunternehmen offenbar schwierig, Mieter zu finden, schrieb VNW-Direktor Andreas Breitner in einer aus süddeutscher Sicht etwas überraschenden Pressemitteilung.