Kosmisches Szenario

Das passiert, wenn ein Super-Sonnensturm die Erde trifft

Was passiert, wenn ein extremer Sonnensturm die Erde trifft? Wie reagieren Raumfahrtbehörden, um ihre Satelliten im Orbit zu schützen? Genau das hat nun die europäische Raumfahrtagentur ESA in einer Testsimulation durchgespielt.

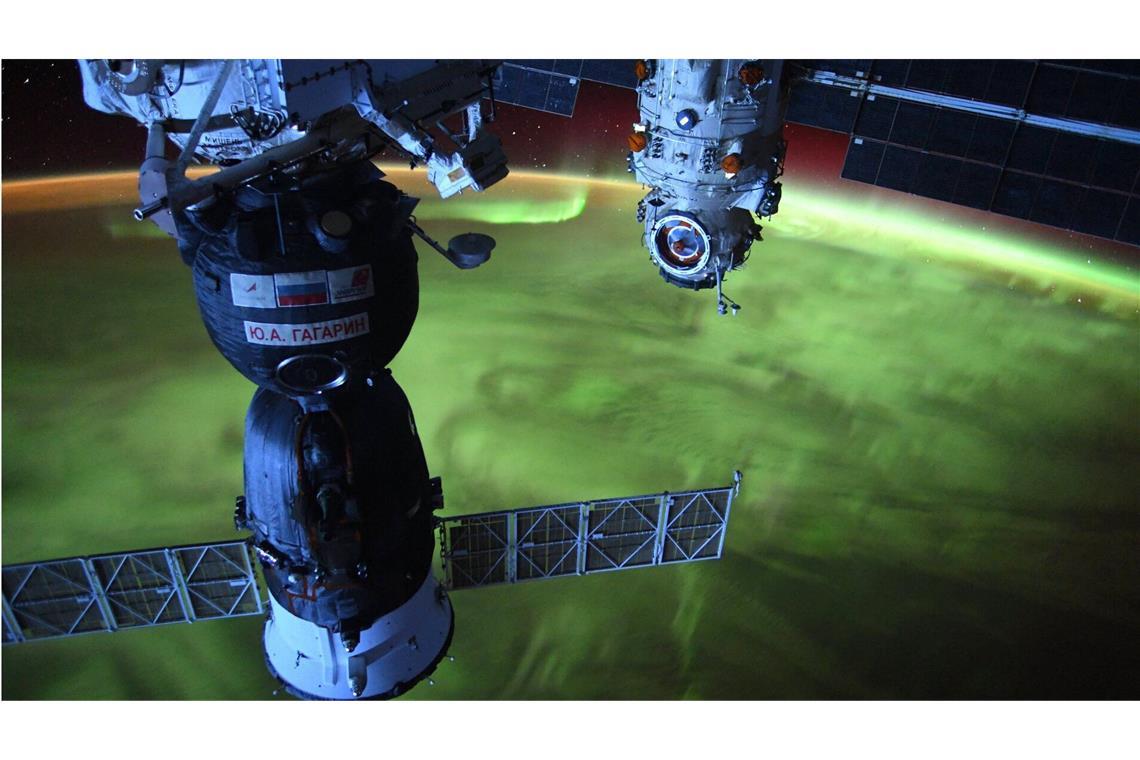

© © ESA/NASA, T. Pesquet

Intensive Polarlichter, wie hier von der Raumstation ISS aus fotografiert, würden bei einem Super-Sonnensturm bis in tropischen Breiten reichen.

Von Markus Brauer

Keine Kommunikation oder Navigation, fehlerhafte Elektronik und Kollisionsgefahr. Im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt sahen sich die Teams mit einem noch nie dagewesenen Szenario konfrontiert: einem Sonnensturm von extremer Stärke.

Simulation eines Mega-Sonnensturms

Glücklicherweise spielte sich dieser Albtraum nicht in der Realität ab, sondern war Teil der Simulationskampagne für Sentinel-1D, mit der die Grenzen des Satellitenbetriebs und der Weltraumwetterüberwachung erweitert wurden.

Vor jedem neuen Missionsstart der ESA durchlaufen die Missionsteams eine Simulationsphase, in der die ersten Momente eines Satelliten im Weltraum durchgespielt werden, während die Missionskontrolle auf etwaige Anomalien vorbereitet wird.

Seit Mitte September sind die Teams des Europäischen Weltraumkontrollzentrums (ESOC) der ESA in Darmstadt mit Simulationen für Sentinel-1D Erdbeobachtungssatelliten beschäftigt, dessen Start für den 4. November 2025 geplant ist.

Gravierende Auswirkungen auf Internet- und Stromnetz

Um eines der extremsten Szenarien zu modellieren, ließen sich die Simulations Officer der ESA von dem berüchtigten Carrington-Ereignis von 1859 inspirieren, dem stärksten jemals aufgezeichneten geomagnetischen Sturm.

Zur Info: Starke Eruptionen der Sonne haben enorme Folgen für das Leben auf der Erde. Im Februar 2022 stürzten 38 Starlink-Satelliten infolge eines Sonnensturms ab, im März 1989 kam es infolge einer Sonneneruption zu einem großräumigen Stromausfall in Kanada. Ein von vielen historischen Quellen erwähnter Sonnensturm im Februar 1872 war deutlich heftiger als bisher angenommen. Bis fast zum Äquator waren im Februar 1872 Polarlichter sichtbar, in Europa und Asien fielen Telegrafie-Verbindungen aus. Der Sonnensturm zähle zu den drei stärksten bislang erfassten, wie ein Forscherteam um Hisashi Hayakawa vom Rutherford Appleton Laboratory im britischen Didcot. Die beiden anderen sind das „Carrington-Ereignis“ vom September 1859 und der „New York Railroad Storm“ vom Mai 1921. Beide Male kam es ebenfalls zu Ausfällen von Telegrafie-Verbindungen sowie zu Bränden durch elektrischen Funkenschlag. 1921 fiel die gesamte Signal- und Schaltanlage der New York Central Railroad aus – daher auch der Name.

Die ESA_Übung simulierte die Auswirkungen eines katastrophalen Sonnensturms auf den Satellitenbetrieb, um die Fähigkeit des Teams zu testen, ohne Satellitennavigation und unter schweren elektronischen Störungen zu reagieren.

Von Solar Orbiter beobachtete Sonneneruption

„Sollte ein solches Ereignis eintreten, gibt es keine guten Lösungen. Das Ziel wäre es, den Satelliten zu schützen und den Schaden so gering wie möglich zu halten“, erklärt Thomas Ormston, stellvertretender Leiter des Satellitenbetriebs für Sentinel-1D.

Im Rahmen dieser Kampagne wurde das Space Safety Control Centre der ESA, das 2022 als Teil des wachsenden Engagements der ESA für die Sicherheit im Weltraum eingeweiht wurde, ausnahmsweise aktiviert.

Report: So lief die Simulation ab

Es ist 22:20 Uhr und alles läuft nach Plan. Nach einem erfolgreichen Start der Rakete und einer erfolgreichen Trennung im All wartet die Missionskontrolle auf den Empfang des ersten Satellitensignals. Minuten später erreicht eine verrauschte Übertragung die Missionskontrolle. Etwas stimmt nicht.

Der Satellit wurde zusammen mit anderen in der Umlaufbahn befindlichen Satelliten und Sonden von einer Sonneneruption getroffen. Diese elektromagnetische Welle, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, hat unseren Planeten nur acht Minuten nach ihrem Ausbruch aus der Sonne erreicht.

Massive Sonneneruption: Die erste Welle

Das ESA-Simulationsteam hat eine massive Sonneneruption der Klasse X45 modelliert, bei der intensive Röntgen- und Ultraviolettstrahlung Radarsysteme, Kommunikationssysteme und Ortungsdaten stört. Die Navigationsfunktionen von Galileo und GPS sind derzeit nicht verfügbar, während Bodenstationen, insbesondere in den Polarregionen, aufgrund der hohen Strahlungswerte ihre Ortungsfähigkeiten verloren haben.

Die Übung simulierte die Auswirkungen eines katastrophalen Sonnensturms auf den Satellitenbetrieb, um die Reaktionsfähigkeit des Teams ohne Satellitennavigation und unter schweren elektronischen Störungen zu testen.

Die zweite Welle

Wenige Augenblicke später wird die Erde von einer zweiten Welle getroffen, diesmal bestehend aus hochenergetischen Teilchen, darunter Protonen, Elektronen und Alphateilchen. Diese Teilchen, die auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden, haben 10 bis 20 Minuten gebraucht, um unseren Planeten zu erreichen, und beginnen nun, die Bordelektronik mit Bitfehlern und potenziellen dauerhaften Ausfällen zu stören.

„Die Sonneneruption überraschte die Teammitglieder. Doch als sie sich wieder gefasst hatten, wussten sie, dass der Countdown begonnen hatte. In den nächsten 10 bis 18 Stunden würde eine koronale Massenauswurfwelle (CME) eintreffen, auf die sie sich vorbereiten mussten“, erläutert Gustavo Baldo Carvalho, leitender Simulationsbeauftragter von Sentinel-1D.

Ruhe über dem Sturm: Die dritte Welle

15 Stunden nach der Sonneneruption begann die dritte und zerstörerischste Phase: Ein massiver koronaler Massenauswurf – heißes Plasma aus geladenen Teilchen – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2000 Kilometern pro Sekunde traf die Erde und löste einen starken, geomagnetischen Sturm aus.

Am Boden waren wunderschöne Polarlichter bis nach Sizilien zu sehen, während der Sturm Stromnetze zusammenbrechen ließ und schädliche Stromstöße in langen metallischen Strukturen wie Stromleitungen und Pipelines verursachte.

Auch im Weltraum hatten Satelliten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Sturm führte zu einer Ausdehnung der Erdatmosphäre, wodurch der Luftwiderstand für Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn zunahm und sie aus ihrer üblichen Flugbahn gedrängt wurden. Die Missionskontrolleure sahen sich mit mehreren Kollisionswarnungen mit Weltraummüll und anderen Raumfahrzeugen konfrontiert.

Luftwiderstand nimmt um 400 Prozent zu

„Sollte ein solcher Sturm auftreten, könnte der Luftwiderstand für Satelliten um 400 Prozent zunehmen, mit lokalen Spitzenwerten in der atmosphärischen Dichte. Dies wirkt sich nicht nur auf das Kollisionsrisiko aus, sondern verkürzt auch die Lebensdauer der Satelliten, da sie mehr Treibstoff verbrauchen, um den Bahnverfall auszugleichen“, erklärt Jorge Amaya, Koordinator für Weltraumwettermodellierung bei der ESA.

„Ein Ereignis dieser Größenordnung würde die Qualität der Konjunktionsdaten erheblich beeinträchtigen, wodurch Kollisionsvorhersagen aufgrund der sich schnell ändernden Wahrscheinlichkeiten immer schwieriger zu interpretieren wären. In diesem Zusammenhang wird die Entscheidungsfindung zu einem heiklen Balanceakt unter erheblichen Unsicherheiten, bei dem ein Ausweichmanöver zur Verringerung des Risikos einer potenziellen Kollision das Risiko einer anderen Kollision leicht erhöhen könnte“, beschreibt Jan Siminski vom ESA Space Debris Office das Schreckensszenario.

Magnetfeld der Erde reagiert auf eine koronale Massenauswurf

Auch die Strahlenbelastung stieg stark an und beschädigte Elektronik und Materialien im Orbit. Einzelereignisstörungen traten noch häufiger auf, beeinträchtigten die Systeme und verkürzten deren Lebensdauer. Die GNSS-Signale verschlechterten sich weiter, Sternensensoren fielen aus und das Aufladen der Batterien trug zusätzlich zum Chaos bei.

„Der immense Energiestrom, der von der Sonne ausgestoßen wird, kann alle unsere Satelliten im Orbit beschädigen. Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn sind in der Regel durch unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld besser vor Gefahren aus dem Weltraum geschützt, aber eine Explosion von der Größenordnung des Carrington-Ereignisses würde kein Raumfahrzeug verschonen“, berichtet Jorge Amaya.

Weltraumwetter-Simulationsübung

„Die Durchführung in einer kontrollierten Umgebung lieferte uns wertvolle Erkenntnisse darüber, wie wir besser planen, vorgehen und reagieren können, wenn ein solches Ereignis eintritt. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es nicht darum geht, ob dies passieren wird, sondern wann“, erklärt Gustavo Baldo.

Um in Zukunft längere Vorwarnzeiten zu ermöglichen, soll im Jahr 2031 die ESA-Mission Vigil zum Lagrangepunkt L5 starten. Dieser liegt in der Erdbahn und bildet mit Sonne und Erde ein gleichschenkeliges Dreieck. Die Vigil-Mission soll von dort aus potenziell gefährliche Sonnenereignisse erkennen, bevor sie von der Erde aus sichtbar werden

„Der L5 ist ein Messpunkt, von dem aus die Sonnenbeobachtungen vier bis fünf Tage früher dran sind“, sagt Stefan Kraft vom Space Weather Office der ESA. „Das gibt uns längere Vorwarnzeiten.“