Wie das Wort „Rasse“ in das Grundgesetz kam

dpa Berlin. Seit dem Tod von George Floyd in den USA wird in Deutschland wieder über Rassismus in Staat und Institutionen diskutiert. Dabei geht es auch um das „R-Wort“.

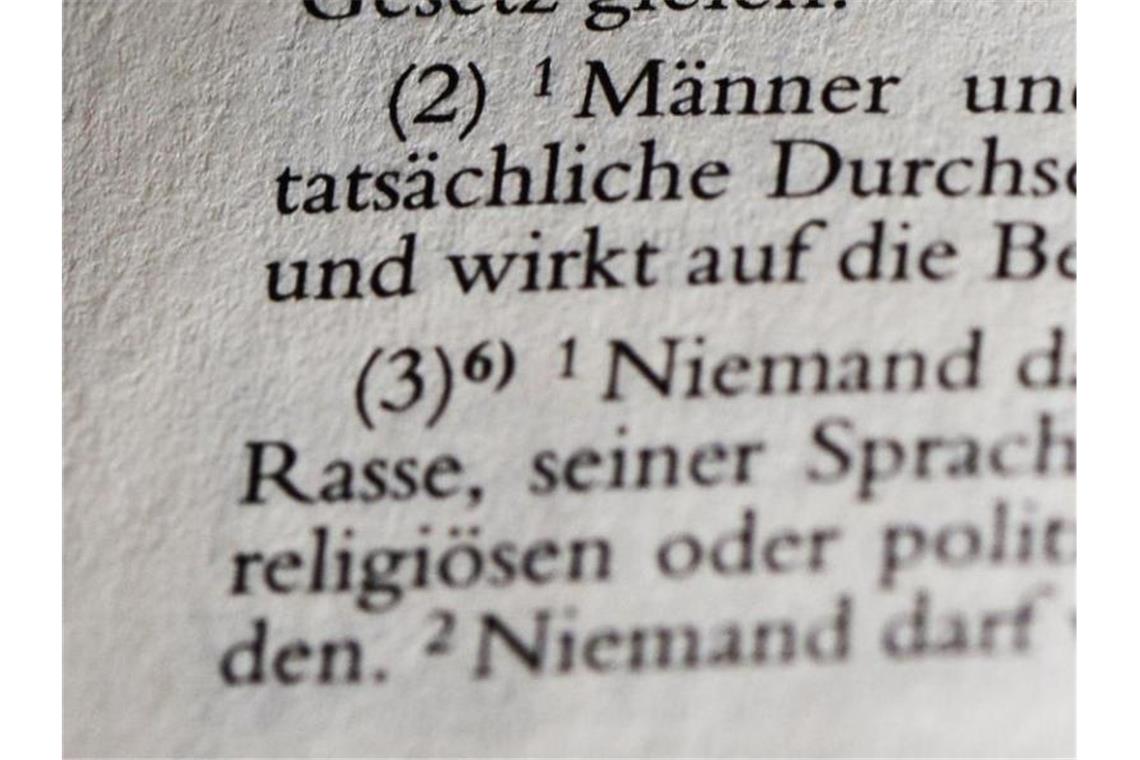

Das Wort „Rasse“ im im Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Foto: Jens Kalaene/dpa

Im Prinzip sind sich wohl die meisten einig: „Rasse“ sollte nicht mehr im Grundgesetz stehen. Die Kanzlerin ist offen für eine Diskussion darüber und spricht von „nachdenkenswerten Argumenten“.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) ist zu Gesprächen bereit, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Wort streichen, Grüne, Linke und Liberale wollen es durch eine bessere Formulierung ersetzen.

Nicht erst seit dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd wird in Deutschland über Rassismus in Staat und Institutionen diskutiert. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, ob das belastete Wort weiter an zentraler Stelle der Verfassung auftauchen sollte.

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hätten sich vor 70 Jahren keine Gedanken darüber gemacht, sagt der Verfassungshistoriker Michael F. Feldkamp. Im Entwurf von Herrenchiemsee, der Grundlage für die Beratungen im Parlamentarischen Rat, sei „Rasse“ nicht vorgekommen.

Erst in der sechsten Sitzung des Grundsatzausschusses am 5. Oktober 1948 wurde das Wort stillschweigend eingeführt. Damit sollte auch deutlich werden: Das Grundgesetz bleibt nicht auf die Deutschen beschränkt, sondern meint alle Menschen, sagt Feldkamp.

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ So steht es im Artikel 3 Absatz 3.

„Der Begriff der Rasse ist natürlich mittlerweile wissenschaftlich widerlegt: Es gibt keine Rassen“, sagt der Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele. „Aber der Rassebegriff im Grundgesetz war zunächst einmal eine Reaktion auf den Rassenwahn der Nationalsozialisten und findet sich vor diesem Hintergrund nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in internationalen Grundrechtsverbürgungen, etwa der Europäischen Menschenrechtskonvention.“ In Frankreich sei der Begriff bereits vor zwei Jahren gestrichen worden. „Insofern haben wir es hier mit einer europäischen Debatte zu tun.“

Das „R-Wort“ hat in Europa eine wechselvolle und teils unrühmliche Karriere. Mit der Aufklärung begannen Wissenschaftler, die Natur in Kategorien zu erfassen - Pflanzen, Tiere, aber auch Menschen wurden in Arten, Familien, Gruppen und eben auch Rassen unterteilt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchte in Reiseberichten das Wort immer häufiger auf, um die Bevölkerung anderer Länder zu beschreiben. Körpermerkmale und Charaktereigenschaften wurden bestimmten „Rassen“ zugeordnet. Die Nazis übernahmen es dann in ihren Sprachgebrauch, etwa in den Nürnberger „Rassengesetzen“ und dem „Arierparagraphen“.

Bereits 1950 hatte die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) darauf hingewiesen, dass „Rasse“ für einen sozialen Mythos stehe, der ein enormes Ausmaß an Gewalt verursacht habe. In ihrer „Jenaer Erklärung“ erklärten 2019 Spitzenforscher aus Zoologie und Anthropologie dann, eine solche Einteilung der Menschen sei eine Typenbildung auf Grundlage willkürlich gewählter Eigenschaften wie Haar- und Hautfarbe.

Beim Menschen bestehe der weitaus größte Teil der genetischen Unterschiede nicht zwischen geografischen Bevölkerungsgruppen, sondern innerhalb solcher Gruppen. Die höchste genetische Vielfalt finde sich bei Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Dort liegen die Wurzeln und die meisten Verzweigungen im menschlichen Stammbaum, wie es in der Erklärung heißt. Allein die Hautfarbe habe sich im Lauf der Migrationen des Menschen immer wieder verändert und sei dunkler und heller geworden je nach lokaler Sonneneinstrahlung oder Ernährungsweise. „Genetisch gesehen sind alle Menschen dieser Erde Afrikaner“, hatte Mitunterzeichner Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ geschrieben.

Für den Menschenrechtsexperten Hendrik Cremer ist es zwar historisch nachvollziehbar, warum die Grundgesetz-Autoren nach dem Holocaust mit dem Wort rassistische Diskriminierungen meinten. „Das Problem ist nur, dass die jetzige Formulierung suggeriert, dass es tatsächlich auch unterschiedliche menschliche Rassen gibt“, sagt der Jurist vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Das habe für die Betroffenen eine verletzende Wirkung.

„Sie werden praktisch gezwungen, sich einer „Rasse“ zuzuordnen und damit rassistische Terminologie zu verwenden, wenn sie eine Diskriminierung geltend machen wollen.“ Für Cremer geht es also um einen Perspektivwechsel in der Sprache des Grundgesetzes. „Um es auf eine Kurzformel zu bringen: Es gibt Rassismus, aber es gibt keine „Rassen““.

Die Kritik etwa aus Teilen der CDU an einer Streichung des Begriffs und die Warnungen vor „Symbolpolitik“ teilt Staatsrechtler Thiele nicht. „Die Verfassung ist auch Ausdruck ihrer Zeit, nicht allein historisches Dokument. Sie soll Integration im Jetzt erleichtern und ermöglichen. Deswegen kann sie auch angepasst werden, um gesellschaftliche Veränderungen aufzunehmen, ohne zugleich jeder aktuellen Entwicklung hinterher zu hecheln.“

Hätte es nicht einfach gereicht, wenn das Grundgesetz feststellt: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich? Es könne aus Gründen der Gerechtigkeit durchaus sinnvoll sein, zu differenzieren, sagt Thiele. „Man denke an die Steuer. Wir wollen ja nicht, dass alle gleich viel Steuern zahlen müssen. Wir wollen differenzieren, in diesem Fall nach der Leistungsfähigkeit. Absolute Gleichbehandlung ist nicht gerecht.“ Der Absatz 3 zähle aber dann die Gründe auf, bei denen der Staat generell nicht zwischen Menschen differenzieren dürfe, etwa Religion und Abstammung.

Wie Cremer vom Menschenrechtsinstitut schlägt auch Staatsrechtler Thiele vor, den Begriff der Rasse zu streichen, ihn aber durch eine Formulierung zu ersetzen, die rassistische Diskriminierung anprangert und so nicht zugleich die Existenz von Rassen suggeriert. „Das ließe sich durch einen Begriff wie „Diskriminierung aus rassistischen Gründen“ erreichen.“ So ähnlich steht es etwa in der Brandenburger Landesverfassung. Einen ähnlichen Vorschlag hatten bereits die Grünen gemacht.

Zwar sieht das Grundgesetz hohe Hürden für eine Reform vor. Erst mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat kann der Artikel geändert werden. Die Prozedur wäre aber nicht neu.

„Das Grundgesetz ist ja immer wieder verändert worden - und hat sich, was die Menge des Textmaterials angeht, gegenüber 1949 inzwischen verdoppelt“, sagt Verfassungshistoriker Feldkamp. Die Grundgesetzautoren - und -autorinnen - seien für Neuerungen sehr aufgeschlossen gewesen: „Sie hätten vermutlich, wäre es ein Thema gewesen, auch über Genderfragen diskutiert.“