Sicht auf die Welt

Wie Weltkarten die wahre Größe von Ländern verzerren

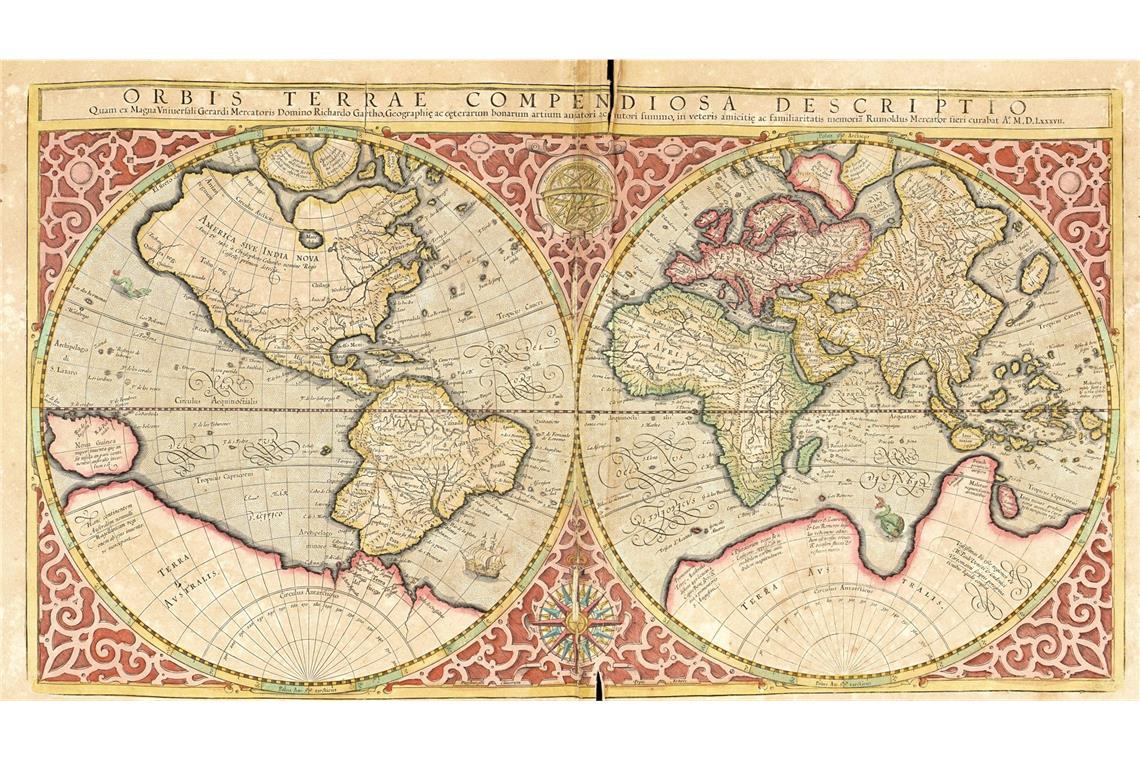

Die Weltkarte des Duisburger Kartografen Gerhard Mercator aus dem 16. Jahrhundert hängt bis heute in den meisten Klassenzimmern auf dem Globus. Die wahren Größenverhältnisse der Kontinente und Länder gibt sie nicht wieder.

© Imago/H. Tschanz-Hofmann

Weltkarte aus dem Jahre 1623: digital restaurierte Reproduktion von einem Kupferstich von Gerhard Mercator, geboren als Gheert Cremer (1512-1594).

Von Markus Brauer

Weltkarten waren immer auch Herrschaftsinstrumente. So zeigen Weltkarten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert Europa als Nabel der Welt und Afrika als kartografisches Anhängsel. Im Zeitalter des Imperalismus war fast der gesamte Kontinent unter den europäischen Mächten als Kolonialbesitz aufgeteilt worden.

Weder Scheibe noch Mittelpunkt des Universums

Die Einsicht, dass die Erde weder eine Scheibe noch der Mittelpunkt des Kosmos sind, setzte sich endgültig mit den Erkentnnissen von Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Gerhard Mercator (1512-1594) und Galileo Galilei (1564-1641) durch.

Der deutsche Astronom Kopernikus revolutionierte das bis dahin vorherrschende geozentrische Weltbild (Kopernikanische Wende), in dem die Erde den Mittelpunkt des Kosmos bildete, durch das heliozentrische Weltbild unseres Sonnensystems.

Der belgische Kartograf Mercator wiederum schuf mit seinen Weltkarten die Grundlage der modernen Kartografie. Mit seiner großen Weltkarte von 1569 erlangte er Weltruhm. Seine sogenannte Mercator-Projektion ist bis heute wegen ihrer Winkeltreue und Perspektive eine der wichtigen eindimensionalen Darstellungen des Globus.

Eine Welt, zwei Karten

Fast überall auf der Welt wird in Schulen mit Weltkarten der Mercator-Projektion gelernt. Doch es gibt noch eine zweite Ansicht: die Gall-Peters-Projektion. Diese Weltkarte stammt aus den frühen 1970er Jahren und gibt die globalen Größenverhältnisse der Kontinente und Länder realistischer – wenn auch deutlich verzerrter – wieder als die auf Mercator fußenden Karten.

Der deutsche Historiker und Hobby-Kartograf Arno Peters (1916-2002) veröffentlichte seine Weltkarte erstmals 1973. Sie bildete die Basis für den 1989 erschienen Peters-Atlas. Alle darin enthaltenen 212 Karten haben den gleichen Flächenmaßstab, was den direkten Größenvergleich verschiedener Regionen oder Staaten vereinfachen soll.

Durch diese Sichtweise bekommen Peters zufolge die Kontinente ihre „wahre Dimension“ und die Projektion wirkt dadurch der „eurozentristischen Denkweise“ entgegen. Peters Sicht auf die Welt ist in vielen Bereichen identisch ist mit der Projektion, die der schottische Kleriker James Gall (1808-1895) bereits 1855 veröffentlicht hatte. In Großbritannien arbeitet man in den Schulen deshalb schon seit langem mit der Gall-Peters-Projektion.

Eine Frage der Projektion

Bei Weltkarten ist die Frage der Projektion – also der optischen Übertragung von Daten – enorm wichtig, weil die vollständige, dreidimensionale Kugeloberfläche auf eine Ebene projiziert werden muss. Die Verzerrungen der Größenverhältnisse sind zum Teil erheblich.

Auf ihrer Homepage schreibt die Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK, der Duden empfiehlt übrigens die Schreibweise Kartografie): „Grundsätzlich kann die dreidimensionale Kugeloberfläche der Erde nicht in einer exakt übereinstimmenden, wirklichkeitsgetreu-objektiven Abbildung in die zweidimensionale Ebene eines Kartenblattes übertragen werden. Jede Abbildung verzerrt entweder die Flächengröße, die Strecken oder die Winkel zwischen zwei Orten, was in einem veränderten Aussehen der Umrisse der Landmasse resultiert.“

Das Dilemma mit den Dimensionen

Um dieses grundsätzliche Dilemma der Kartografie zu lösen, existieren viele unterschiedliche Projektionsentwürfe für Weltkarten. Für den allgemeinen Gebrauch werden in der Regel Kompromisse verwendet, die weder die Flächen und Winkel noch die Längen- und Breitengrade zu stark verzerrt wiedergeben – wie zum Beispiel die Robinson- und Winkel-Tripel-Projektion.

„Die Peters-Projektion hat sich nicht durchgesetzt, weil ich Kontinente, die ich auf dem Globus sehe, auf der Karte nicht wiedererkennen kann“, heißt es seitens der Westermann Kartografie. Der Verlag gibt den in deutschen Schulen weitverbreiteten Diercke-Weltatlas heraus. „In der Peters-Projektion ist Afrika langgezogen wie eine Zuckerrübe.“

Weltkarten und Maßstäbe

Wie jeder Kartograf vor und nach ihm stand Kosmograf Mercator im 16. Jahrhundert vor dem Problem, wie er die gekrümmte Erdoberfläche auf eine ebene Fläche darstellen konnte. Anders gesagt: Er musste eine runde Apfelsine schälen und platt wie Flunder pressen. Er löste es dadurch, dass er die Längengrade der Erde an den Polen auseinanderzog und im rechten Winkel die Breitengrade einzeichnete.

Dadurch aber wurde der Norden und Süden der Erdkugel voluminöser als sie es in Wirklichkeit sind. Grönland zum Beispiel erscheint so groß wie Afrika, obwohl der Schwarze Kontinent 14-mal größer ist als die Insel.

Schweden wirkt dreimal so groß wie Indien, obwohl es nur ein Siebtel von dessen Landfläche umfasst. Europa machte Mercator zum kartografischen Herz der Welt, obwohl es tatsächlich nur ein winziger Appendix der globalen Landmassen ist.

Winkel-Trippel-Projektion

Die Winkel-Tripel-Projektion wird in der Schule hauptsächlich verwendet. Der Grund: Weil sie die Kontinente noch formentreu zeigt, aber gleichzeitig die Größenverhältnisse besser wiedergibt als die Mercator-Projektion. Damit sich die Schüler die richtigen Größenverhältnisse einprägen, zeigen Schulatlanten außerdem alle Kontinente im gleichen Maßstab.

Die DGfK stellt unmissverständlich klar, dass es „kein objektives, exaktes Abbild der Erde in Karten“ gäbe. Weltkarten sind also nicht anderes als – wenn auch detailgetreue und äußerst penible – Zerrbilder der Erdoberfläche.

Erfreulicherweise, so die Kartografen-Vereinigung weiter, habe die Kartografie aber eine Vielzahl an ausgereiften Projektionen zu bieten. Offiziell empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kartographie sie Entwürfe nach Winkel, Wagner und Robinson. Als genaueste Weltkarte gilt dem,nach derzeit die AuthaGraph World Map des japanischen Architekten und Designers Hajime Narukawa aus dem Jahr 1999.