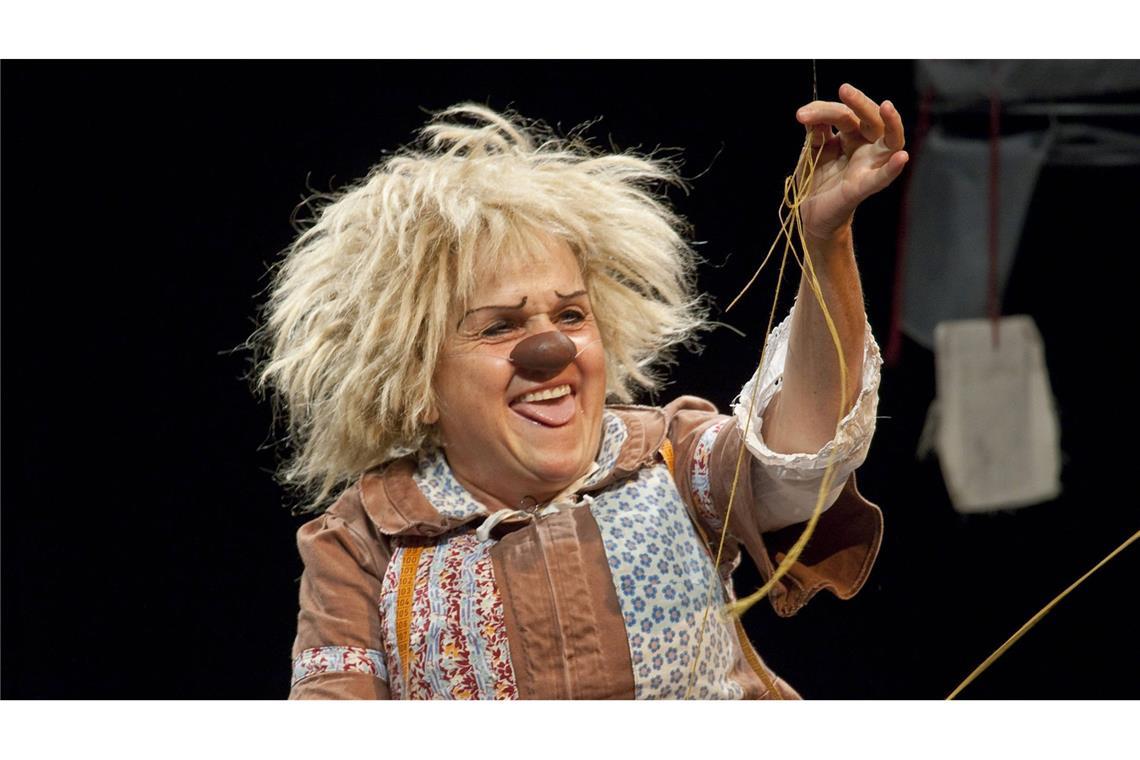

Clownin Gardi Hutter im Theaterhaus

Eine Überdosis Kussschmatzer

Die Schweizer Clownin Gardi Hutter hat mir ihrem Solo-Programm „GardiZero“ Premiere im Theaterhaus gefeiert – eine Herausforderung.

© imago stock&people

Archivbild: Die Schweizer Clownin Gardi Hutter bei einem Auftritt in der Comödie Dresden.

Von Kathrin Horster

Viel braucht Gardi Hutter nicht, um ihre eigenwilligen Geschichten zu erzählen. Die Schweizer Clownin ist bekannt und vielfach ausgezeichnet für Ihre Kunst; nun hat sie im Stuttgarter Theaterhaus die Uraufführung ihrer neuesten Produktion „GardiZero“ gefeiert. Zu Beginn trägt Hutter einen dunkel schimmernden Mantel über ausladendem Rock, ihre wirre Perücke verbirgt sie noch unter einer bauschigen Samtmütze, um ein Handgelenk schlingt sich ein hellbrauner Muff, die andere Hand steckt in einem roten Handschuh.

Zeternd betritt sie den Zuschauerraum, um mit einem Koffer in der Hand die Bühne zu stürmen, gefolgt von einem Assistenten mit Tablet. Die beiden liegen im Clinch um Koffer und Computer, soviel wird klar, zwischen ihnen entsteht ein Gerangel, bis Gardi schließlich obsiegt und die Bühne in Beschlag nimmt. In den folgenden 70 Minuten wird Gardi Hutter mit wenigen Requisiten und einigen Kostümtransformationen kleine Szenen gestalten, die von Veränderung erzählen. Am Anfang spielt sie mit dem hölzernen Tablet herum, an dem sich vermeintlich Lichtstimmungen und Toneinspielungen steuern lassen.

Einfach konsumierbar ist Hutters Komik nicht

Aus der Konserve dröhnen Musikfetzen; ein typisch rappelndes Zirkusmotiv sowie Edward Elgars „Pomp and Circumstance“, dumpf, teilweise wie auf einem Kamm geblasen, aber zusätzlich verfremdet. Auf dieselbe Weise wird Schuberts Motiv zu Goethes „Der Erlkönig“ eingespielt, wozu Gardi mit um ihren Arm gestülpter Pelzstola das hetzende Pferd aus Goethes Gedicht imitiert, auf dem der Vater mit dem sterbenden Kind durch Nacht und Wind galoppiert. „In seinen Armen das Kind war tot“, ergänzt man im Kopf, als Hutter die Stola auf den Koffer bettet und auf die Stola den hellbraunen, kleinen Muff. Manche dieser Miniaturen funktionieren gut, wenn man erkennt, was Hutter mit reduzierten Gesten, begrenztem Requisiteneinsatz und einem stetigen Strom wortlosen Gebrabbels erzählen will.

Eine quälend lange Passage in der Mitte ihrer Darbietung wirkt aber chaotisch und repetitiv. Da verliert sich das Spiel in kakophonischen Lautmalereien, inflationär verteilten Kussschmatzern und wildem Gesichtsgulasch, so dass man sich schon sehr konzentrieren muss, um sich nicht aus dem Bühnengeschehen zu verabschieden. Der Wiedereinstieg fällt nicht leicht, und so ist die Gefahr groß, das wieder interessante und rührende Ende zu verpassen. Einfach konsumierbar ist Hutters Komik nicht; eine Herausforderung.