Geister-Ausstellung in Basel

Plauderei mit Toten

Wer glaube heute schon noch an Geister und Gespenster? Eine Ausstellung in Basel zeigt, dass das Interesse an Paranatürlichem groß ist.

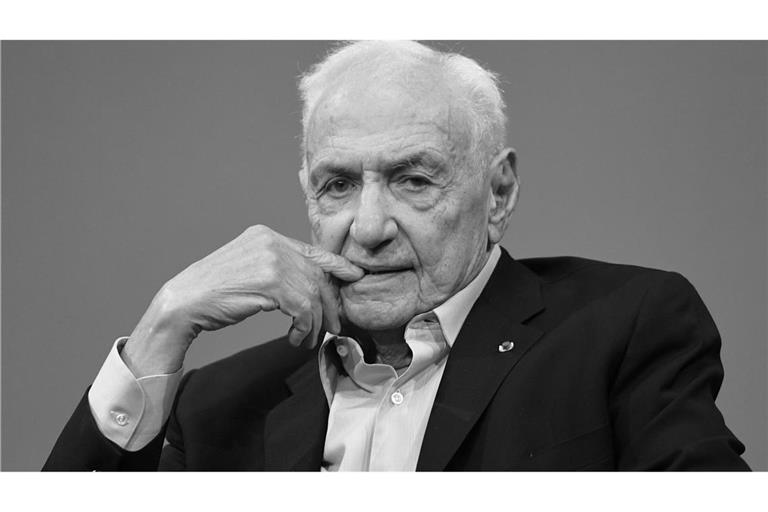

© Angela Deane

Familienbild besonderer Art: Angela Deanes „All of us“ von 2025

Von Adrienne Braun

Ein wenig trostlos ist es ja schon. Wenn heute das Licht flackert, weiß man: Das muss ein Wackelkontakt sein. Oder das Leuchtmittel gibt seinen Geist auf. Auch wenn es an einem Herbsttag im Wald heult und knarzt, wird einem nicht so schnell bang. Geister müssten es heutzutage entsprechend schwer haben – aber von wegen: Sie haben keineswegs nur während des Karnevals Hochsaison. In Kinderzimmern feiern sie fröhliche Urstände, und Erwachsene lieben es, sich von ihnen in Horror- und Gruselfilmen erschrecken zu lassen.

So ist es ein erstaunlich dankbares Thema, das sich die Kunsthalle Basel nun vorgenommen hat in der Ausstellung „Geister“. Sie ist „Dem Übernatürlichen auf der Spur“ und widmet sich all den Geistern und Gespenstern, den weißen Frauen und untoten Toten, die durch die Kulturgeschichte spuken. Kein Zweifel: Spuk und Grusel sind nach wie vor beliebt. Deshalb lässt der Künstler Philippe Parreno auch Wandlampen flimmern – oder jagt einem eine Collage aus bekannten Gruselfilmen einen kalten Schauder über den Rücken – mit Schreien und nächtlichen Geräuschen.

Übersinnliches aus verschiedenen Epochen

Zu allen Zeiten glaubten Menschen an Nebelfrauen, Feuer- oder Hausgeister. Auch in der Bibel finden sich übernatürliche Phänomene: Saul suchte ein Weib auf, „das einen Wahrsagegeist hat“ – die Totenbeschwörerin von Endor. Weil Saul sie darum bat, beschwor sie den kurz zuvor verstorbenen Propheten Samuel herauf.

In der Ausstellung machen Gemälde aus verschiedensten Epochen bewusst, wie präsent das Übersinnliche lange war. In einer Zeit, in der die Wissenschaft jedoch immer mehr Erklärungen für das liefert, was den Menschen früher wundersam erschien, würde man allerdings nicht mehr mit übernatürlichen Phänomenen rechnen. Doch im Gegenteil: Im 19. Jahrhundert war der technische Fortschritt enorm – und hatte der Glaube an Geister sogar Hochkonjunktur. Plötzlich gab es Telegrafie und Telefon, Radio und Tonaufzeichnungen, was die Menschen sogar darin bestärkte zu glauben, dass unsichtbare Kräfte am Werk seien.

In der Baseler Ausstellung hängen zahllose Fotografien, die die Betrachter glauben machen sollten, dass Geister existierten. Da tummeln sich Tote auf Fotos der Lebenden, und neben der Frau erscheint der Geist ihres Ehemanns. In Zeiten von Kriegen und Krankheiten gab die Geisterfotografie offenbar Trost und nährte die Hoffnung, dass die Verstorbenen weiterhin unter den Lebenden weilen könnten.

Wäre nur der alte Eichentisch zerbrochen, hätte C. G. Jung dem vielleicht keine weitere Beachtung geschenkt. Als jedoch zwei Wochen später im Hause Jung das Brotmesser mit einem lauten Knall im Schrank in mehrere Teile zerbrach, horchte der berühmte Psychiater auf. Für ihn war klar: Das muss ein Zeichen sein. In der Baseler Ausstellung kann man das kaputte Messer noch bestaunen, das vor fast 130 Jahren zersprang. In einem Brief berichtete C. G. Jung sogar einem Parapsychologen von dem denkwürdigen Vorfall. Letztlich sah er in Geistern aber doch eher Sinnbilder innerer Konflikte und unbewusster Prozesse.

Geisterjäger-Ausrüstung und Zeichnungen höherer Mächte

So ist es auch Jung zu verdanken, dass heute kaum noch jemand glaubt, das Hamlet tatsächlich der tote Vater erschienen sei. Fast selbstverständlich deutet man das Bild psychologisch: Es ist das schlechte Gewissen, das hier spricht.

C. G. Jung hatte aber sehr wohl auch Kontakt mit einem Medium. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert beschäftigten sich die Menschen auf vielerlei Weise mit übernatürlichen Phänomenen, wie die Schau zeigt. In Trance wurden autonome Zeichnungen angefertigt, die man als Zeichen höherer Mächte deutete. Medien boten Geisterbeschwörungen an. Auch Thomas Mann nahm 1923 in München an drei Séancen mit einem Medium teil und hielt diese Erfahrungen in seinem Essay „Okkulte Erlebnisse“ fest.

Ein bisschen albern wirkt aus heutiger Sicht aber doch die Geisterjäger-Ausrüstung, die der Anthropologe Eric Dingwall in den 1920er-Jahren nutzte, um paranormale Aktivitäten zu erforschen. In seiner Kiste hatte er allerhand Schnüre und Garne griffbereit, Stolperdrähte und Stifte mit leuchtenden Köpfen, Wachs zum Versiegeln von Türen oder Distelwolle zum Aufspüren von Zugluft.

Aber vermutlich ist auch heute noch mancher insgeheim überzeugt, dass es Geister und Gespenster ebenso gibt wie Engel oder andere Boten aus überirdischen Sphären. Sonst würden sich ihnen wohl nicht weiterhin so viele Künstler widmen: Thomas Schütte ist in Basel mit einem seiner „Großen Geister“ vertreten, einer riesigen, unförmigen Kreatur. Rachel Whiteread hat eine weiße Hütte geschaffen, in der ein Poltergeist gewütet hat, sodass die Holzplanken geborsten sind und das Wellblech aufgerollt wurde.

Am Schluss der Ausstellung packt einen der Geist dann doch noch am Schlafittchen – und bläst einem kalte Luft wie aus dem Nichts in den Nacken. Halb so wild: Es ist nur eine Installation von Ryan Gander, für die in der Wand zwei Windmaschinen versteckt wurden.

Beweis für Existenz von Geistern

Fotografie 1872 entstanden in London die ersten Geisterfotos. Auf Porträts der Mitglieder der spiritistischen Gesellschaft tauchten schemenhafte, verschleierte Gestalten auf. Die Fotos galten als Beweise für das Jenseits, Kritiker vermutete dagegen, dass es sich einfach nur um Doppelbelichtungen handelte.

InfoAusstellung bis 8. März im Kunstmuseum Basel, geöffnet Di bis So 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr.