Architektur in Stuttgart

Von wegen elitär – die Tiny Houses der Stuttgarter Weissenhofsiedlung

Ein cooles Haus für eine große Familie unter 100 Quadratmeter? Hat es schon gegeben in Stuttgarts Weissenhofsiedlung. Wer die Mini-Häuser entworfen hat – und wer sie zerstörte.

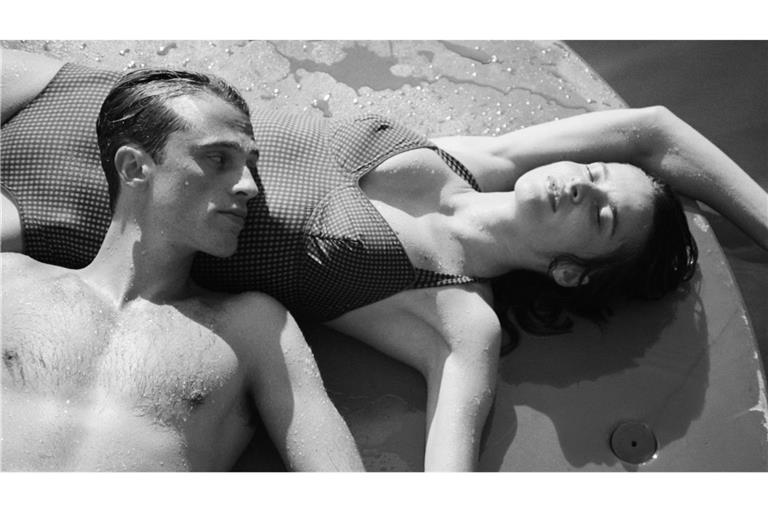

© Verlag/avedition/Dt.Werkbund: „Bau und Wohnung“, Stgt. 1927,S.136

Der „Proletarier“: Haus für sechs Personen von Bruno Taut in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung.

Von Nicole Golombek

Schwierig ist es dieser Tage, eine passende Bleibe zu finden in Stuttgart. Und das war vor hundert Jahren nicht anders. Die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren, was den Wohnungsbau betrifft, eine äußerst spannende Zeit. „Kein Teil der Architektur ist so sehr Ausdruck und Ergebnis des Wesens einer Zeit wie das Stadtgebilde“, sagte der Architekt Theodor Fischer, der in Stuttgart gelehrt und das Kunstgebäude am Eckensee entworfen hat.

Gerade in den rasch wachsenden Metropolen waren neue Ideen fürs Wohnen und rasche, einfache Bauen ebenso gefragt wie heute. Auch zu den Themen Baugrund, Haftungsfragen und Verordnungen fand Fischer schon mahnende Worte. Er klagte über „das ganze verwickelte Kapitel der Bodenpolitik mit den Stacheldrähten des Bürgerlichen Gesetzbuches und den Wolfsgruben des Hypothekenwesens; dann die stahlharten Mauern der Baupolizei.“

Akteure der Stuttgarter Weissenhofsiedlung

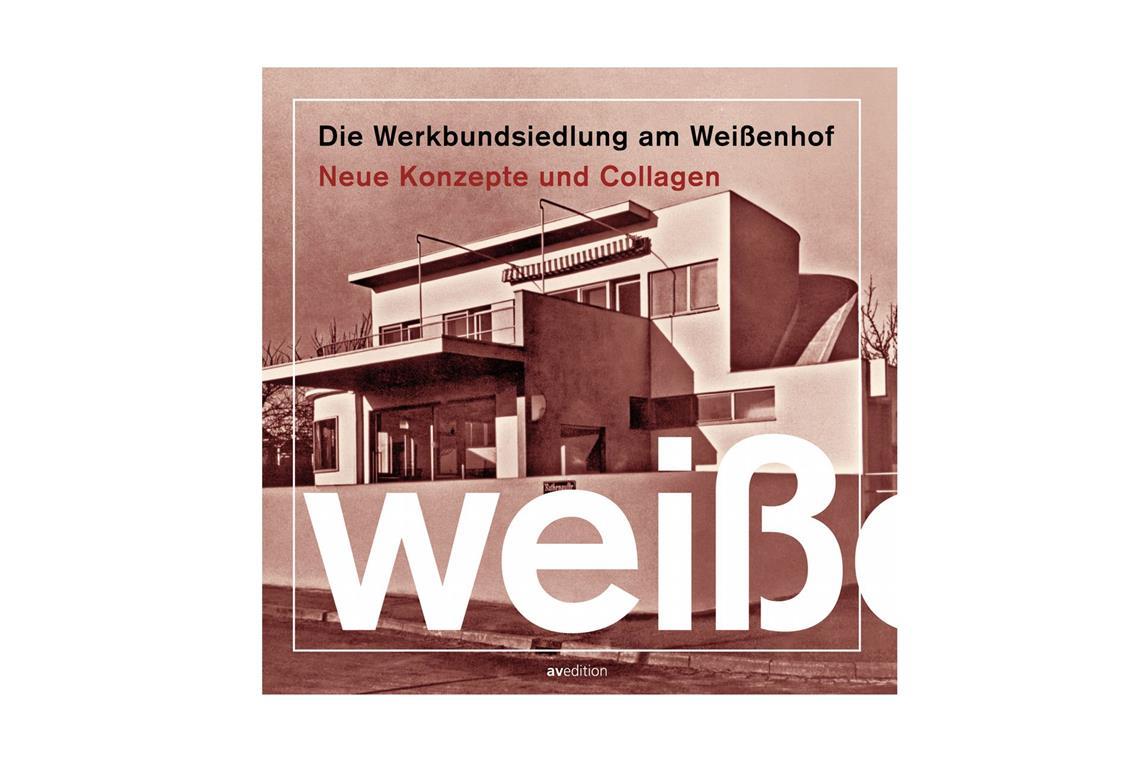

Das klingt alles überraschend aktuell; es ist aber doch über hundert Jahre her, dass so eloquent über die schiere Verunmöglichung des Bauens geschrieben wurde. Nachzulesen sind die Zeilen in dem von Eva-Maria Seng und Michael Kimmerle herausgegebenen Band „Neue Konzepte und Collagen“ in der Reihe „Die Werkbundsiedlung am Weissenhof“, der einige erhellende Beiträge zu den Macherinnen und Machern der Weissenhofsiedlung versammelt.

Zitiert wurde der Architekt Fischer von dem Gestalter Ferdinand Kramer in seiner spannend zu lesenden Erinnerung an die Entstehung der Weissenhofsiedlung 1927. Sozial, günstig und innovativ sollte gebaut werden – gestalterisch ansprechend selbstredend. Trotz aller Schwierigkeiten, gebaut wurde damals wie heute, nur ging es einst deutlich schneller, innerhalb weniger Monate standen bekanntlich die Häuser.

Kleine Häuser in der Stuttgarter Siedlung

Kramer also, dessen Entwürfe von Fenstergriffen bis zu Türentypen in vielen der Häuser eingebaut worden waren, schreibt über Querelen, etwa dass wichtige Architekten der Zeit – Adolf Loos etwa – nicht eingeladen worden waren, in Stuttgart mit Entwürfen für das Neue Bauen und Wohnen mitzutun.

Er erinnert aber vor allem an die Gebäude der Niederländer Mart Stam und Pieter Oud. Die wiederum mit ihren Reihenhäusern das Vorurteil widerlegen, die Siedlung sei eine Villenansammlung für Besserverdiener. Ouds Häuser für eine Familie haben wohlgemerkt 73 Quadratmeter, die von Stam zwischen 105 und 111 Quadratmeter. Die Drei- und Vierzimmerwohnungen im Haus von Peter Behrens kommen je auf 54 oder 60 Quadratmeter Wohnfläche.

Die Weissenhofsiedlung – ziemlich bunt

Die Architekten hatten sich mit sozialen Fragen des Wohnens beschäftigt und auch mit der Frage, wie ein praktisches Interieur heute beschaffen sein müsse. Ziel sei, so schrieb Oud, „eine Wohnung herzustellen, die bequem zu bewohnen ist und so wenig als möglich von den Bewohnern fordert, um wohnlich zu sein.“

Dazu gehört, nicht nur bei Oud, Farbe. Denn die Weissenhofsiedlung war vieles, aber nicht nur weiß. Oud: „Die Wände sind farbig gestrichen, die Raumwirkung derart geplant, dass auch ohne Hinzufügung weiterer Gegenstände ein behagliches Heim zu schaffen ist.“

Das mag funktionalistisch und nippesfeindlich klingen, doch die Mietenden haben es wohl geschätzt. Zumindest ist in Kramers Text von einer über 80-jährigen Bewohnerin die Rede, die Jahrzehnte später berichtete, wie großartig sie „praktische Details“ wie Einbauschränke und Klapptische, den belüfteten Speiseschrank und Gucklöcher in Zimmertüren (fürs Nachschauen, ob sinnlos Licht brennt) finde. 1983 (!) war das.

Marlene Poelzigs Möbel im Stuttgarter Haus

Die Häuser der Niederländer stehen noch und sind bewohnt; von Phantomschmerzen in Sachen kleine Häuser berichtet das Buch aber auch. Das 1949 abgerissene (und durch einen Satteldach-Bau ersetzte) Haus von Hans Poelzig in der Rathenaustraße 7 ist Thema im Buch, besonders die Möblierung. Der Aufsatz ist Marlene Poelzig gewidmet, die auch als Architektin und Innenarchitektin arbeitende Bildhauerin hatte Möbel für das von ihrem Gatten entworfene Wohnhaus entworfen.

Ihre Werke sind nicht ganz so radikal funktionalistisch wie etwa Mart Stams Stahlrohrsessel, aber an der modernen Formensprache des Neuen Bauens und an ostasiatischer Architektur orientiert, wie Andrea Aranda in ihrem Text schreibt. Auch hier ist Farbigkeit ein Thema. Ebenso übrigens wie im Text zu Bruno Tauts Mini-Haus für sechs Menschen mit 100-Quadratmeter Wohnfläche, das den Namen „Proletarier“ (Bruckmannweg 8) trägt.

Abriss von Bauhaus-Bauten in Stuttgart nach dem Krieg

Mehrere und sehr kräftige Fassadenfarben hatte er gewählt, die genauen Farbtöne lassen sich laut den Autoren Winfried Brenne und Anne Linhard nicht mehr exakt rekonstruieren. Die Fotografien waren in Schwarzweiß damals, und die Gemälde von Reinhold Nägele zur Weissenhofsiedlung (ein weiteres Thema im Buch) sind ja auch Kunst und keine Sachdokumente.

Mies van der Rohes Vorgaben jedenfalls, die Fassaden der Häuser in der Siedlung sollten in möglichst „gebrochen weißen Farben“ gehalten sein, folgte Taut nicht: „Le Corbusier soll bei der Betrachtung des Hauses sogar ,Mein Gott , der Taut ist farbenblind!’ ausgerufen haben.“

Den Zweiten Weltkrieg hat das farbenfrohe Haus von Taut– der übrigens in Theodor Fischers Büro gearbeitet hatte – trotzdem überlebt. Doch gebautes kulturelles Erbe, zumal als Flachdachbau, hatte es nicht nur im Nationalsozialismus schwer. Die Ressentiments blieben. Zerstört wurde Bruno Tauts kleines Proletarier-Haus nicht etwa im Zweiten Weltkrieg, sondern viel später: in den späten 1950er Jahren.

Info

BuchEva-Maria Seng und Michael Kimmerle (Hg.): Die Werkbundsiedlung am Weissenhof. Neue Konzepte und Collagen. avedition Stuttgart, 139 Seiten, 28 Euro. Das Buch enthält auch interessante Texte über die Ermöglicher der Weissenhofsiedlung, darunter die Gestalterin Mia Seeger.

MuseumAm 14. September 2025 ist der Tag des offenen Denkmals. Von

RundgangAm Tag des offenen Denkmals finden außerdem jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr kostenfreie Führungen durch die Weissenhofsiedlung statt. Bei dem 45-minütigen Rundgang gibt es spannende Einblicke in die Entstehung der Siedlung im Jahr 1927, ihre Architektur und ihre internationale Bedeutung. Treffpunkt ist an der Litfaßsäule gegenüber vom Eingang des Weissenhofmuseums im Haus Le Corbusier. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

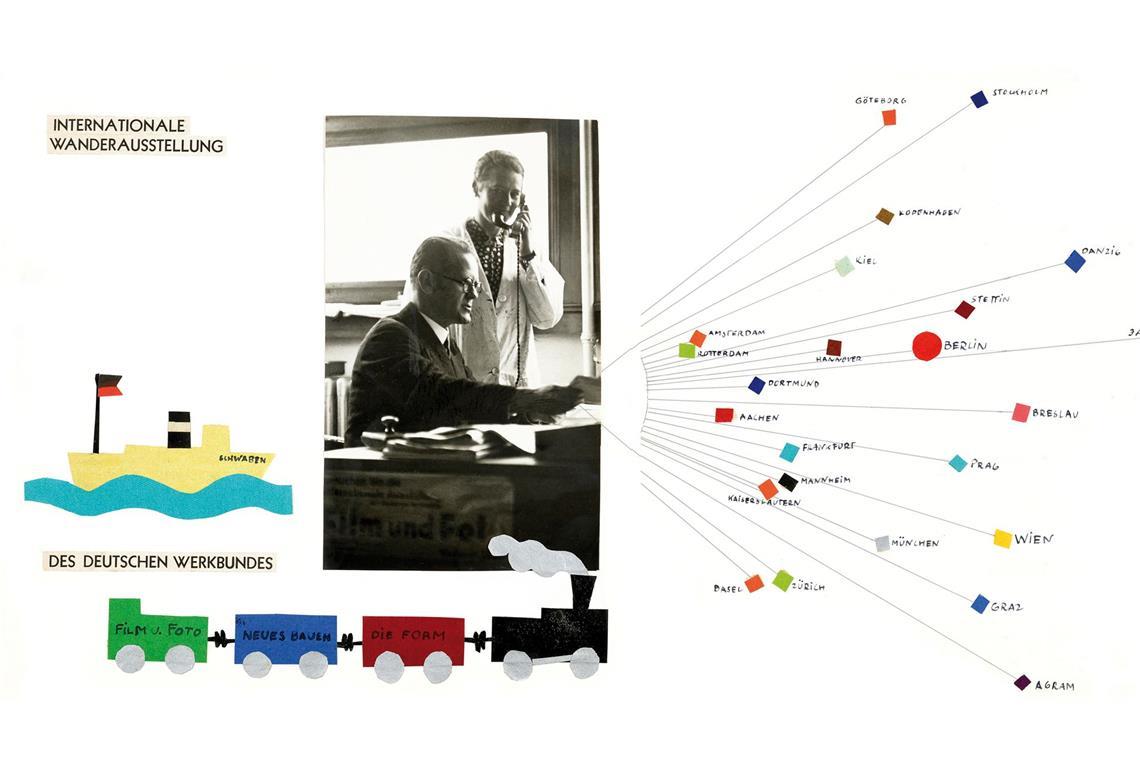

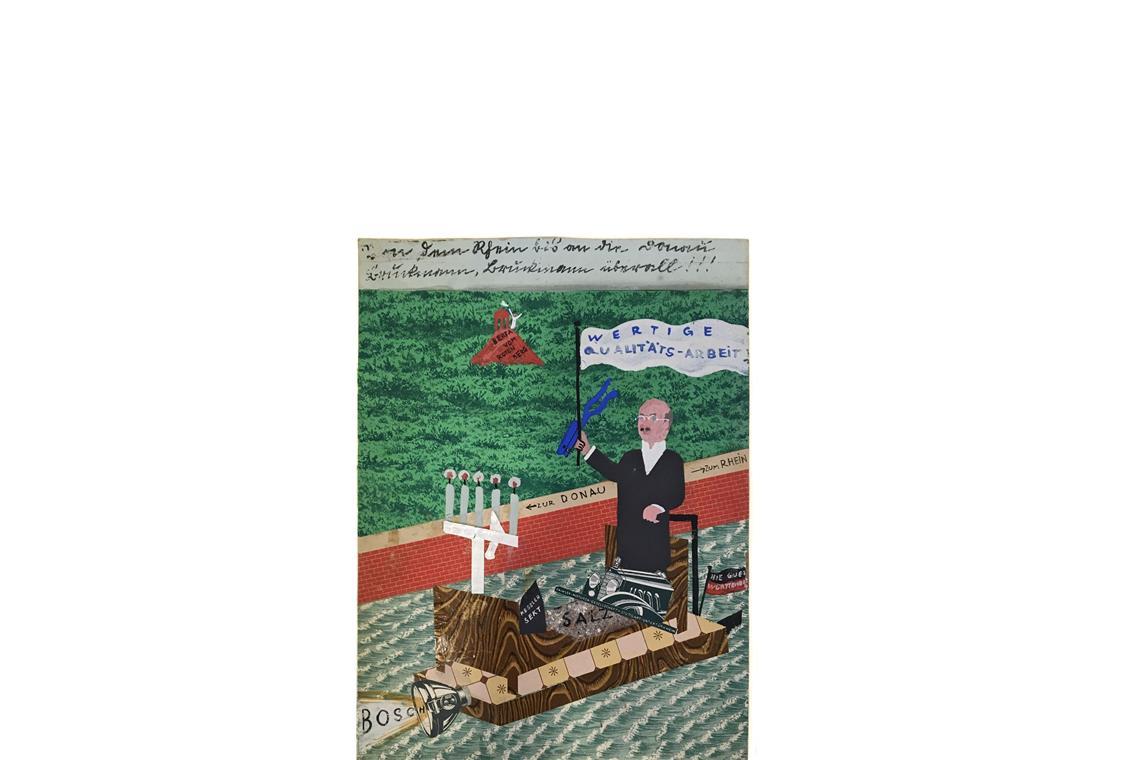

© AVEDITION

Collage mit Fotos von Erna und Gustaf Stotz. Stotz plante die Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ 1927, der Bau der Weissenhofsiedlung war Teil der Ausstellung. In einer Bauausstellung 1924 in Stuttgart waren Bauten nur temporär zu sehen, die Weissenhofsiedlung ist geblieben.

© avedition

Die Collage von 1930 von Stotz zeigt Peter Bruckmann, Politiker, Unternehmer und Impulsgeber für die Ausstellung „Die Wohnung“ im unermüdlichen Einsatz für Qualität von Stuttgart aus in die Welt schippernd.

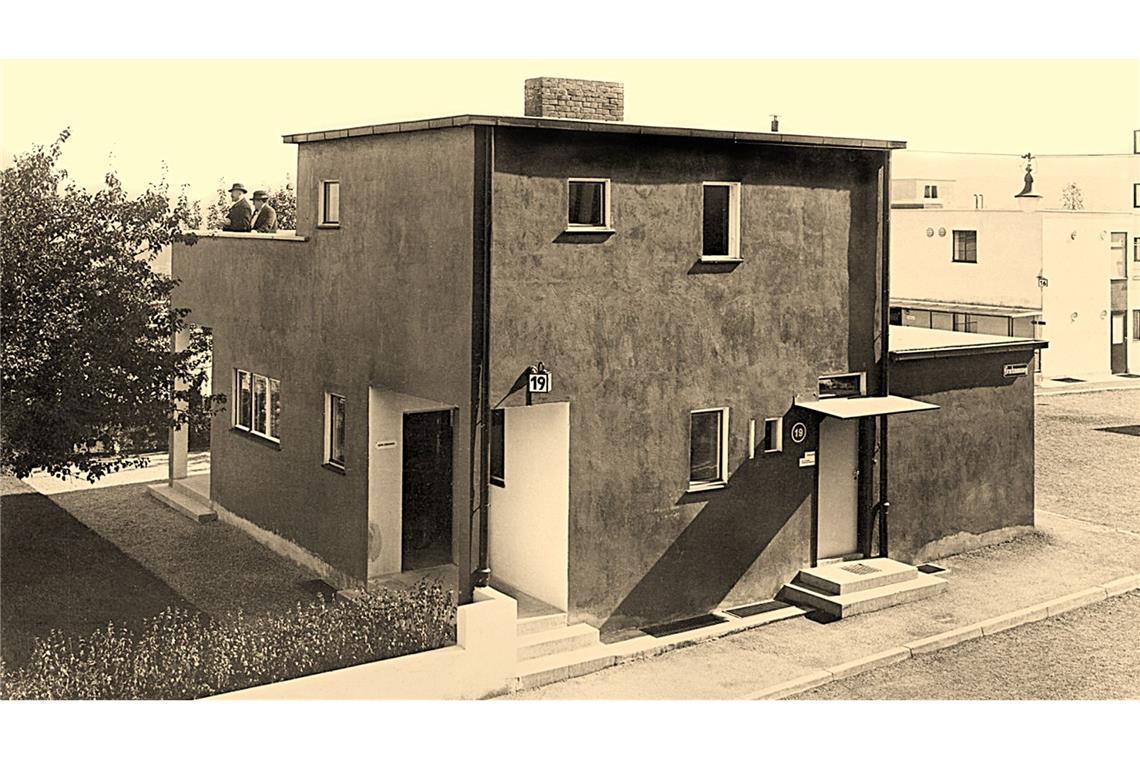

© www.fostinum.org/weissenhofsiedlung.html / Urheber Dr. Otto Lossen & Co. /via wikipedia

Abbruch nach dem Zweiten Weltkrieg: Haus von Architekt Hans Poelzig in de Weissenhofsiedlung. Das von Marlene Poelzig gestaltete Interieur im Haus ist neben Texten über Stotz und Bruckmann . . .

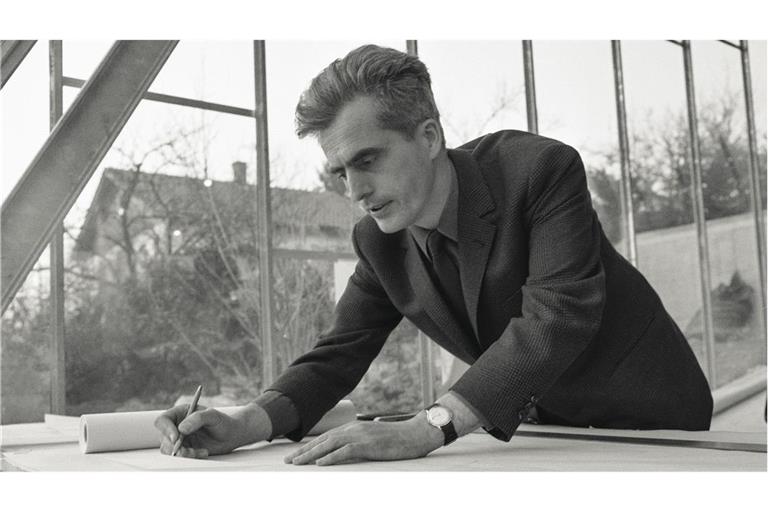

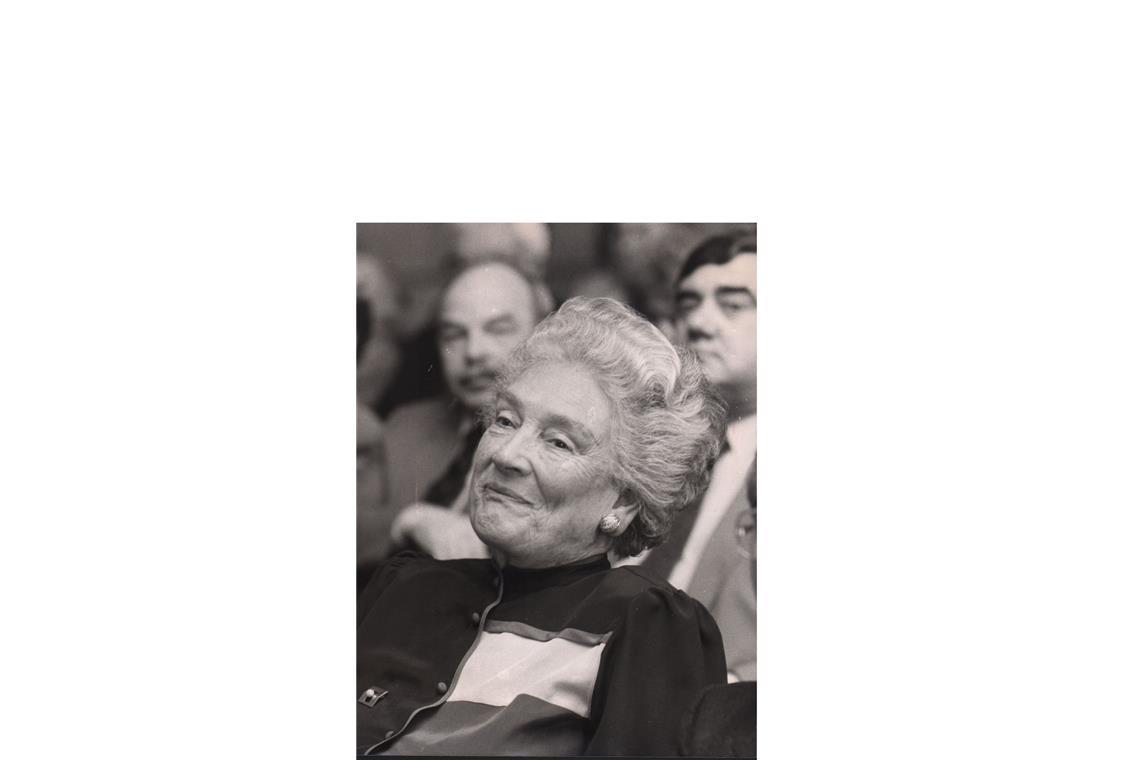

© Kraufmann

. . . sowie über die Gestalterin Mia Seeger als Mitarbeiterin der Presseabteilung und Koordinatorin der Werkbund-Ausstellung Thema in . . .

© Verlag

. . . dem Aufsatz-Buch „Die Werkbundsiedlung am Weißenhof. Neue Konzepte und Collagen“, herausgegeben von Eva-Maria Seng und Michael Kimmerle, erschienen im Stuttgarter Verlag avedition.

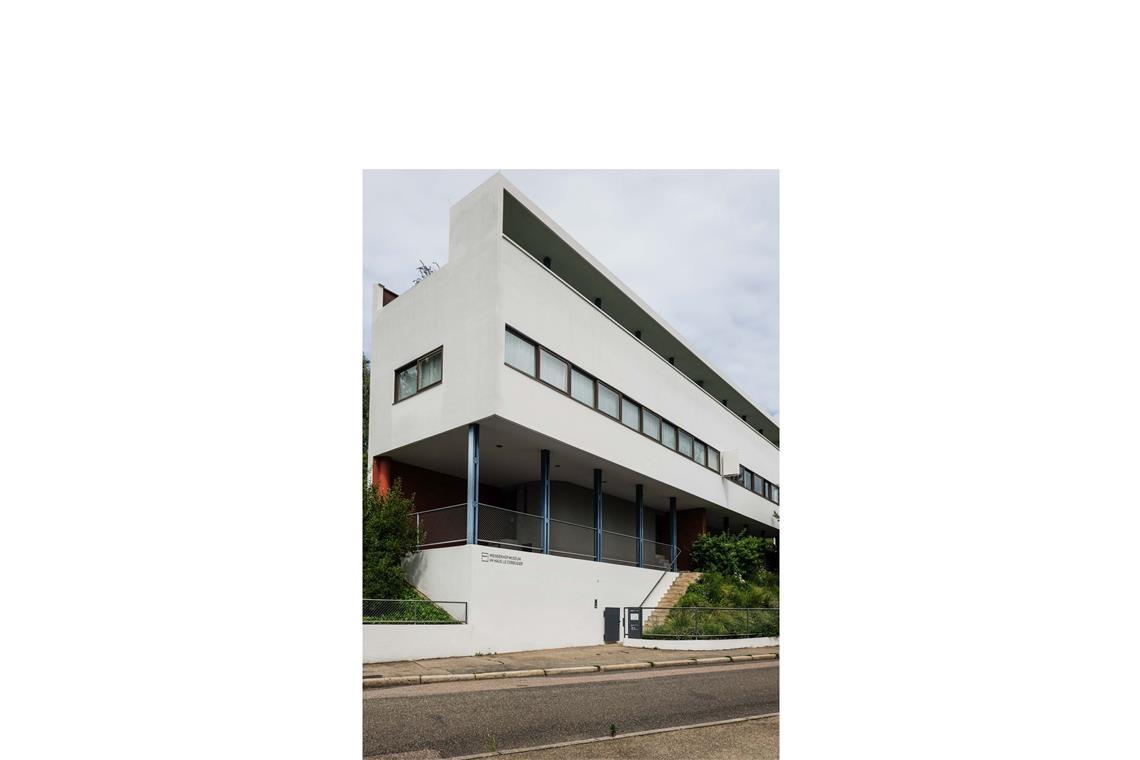

© Lichtgut/Max Kovalenko

Unesco-Welterbe: Haus Le Corbusier in der Weißenhofsiedlung. In dem Doppelhaus ist das Weissenhofmuseum untergebracht.

© Lichtgut/Leif Piechowski

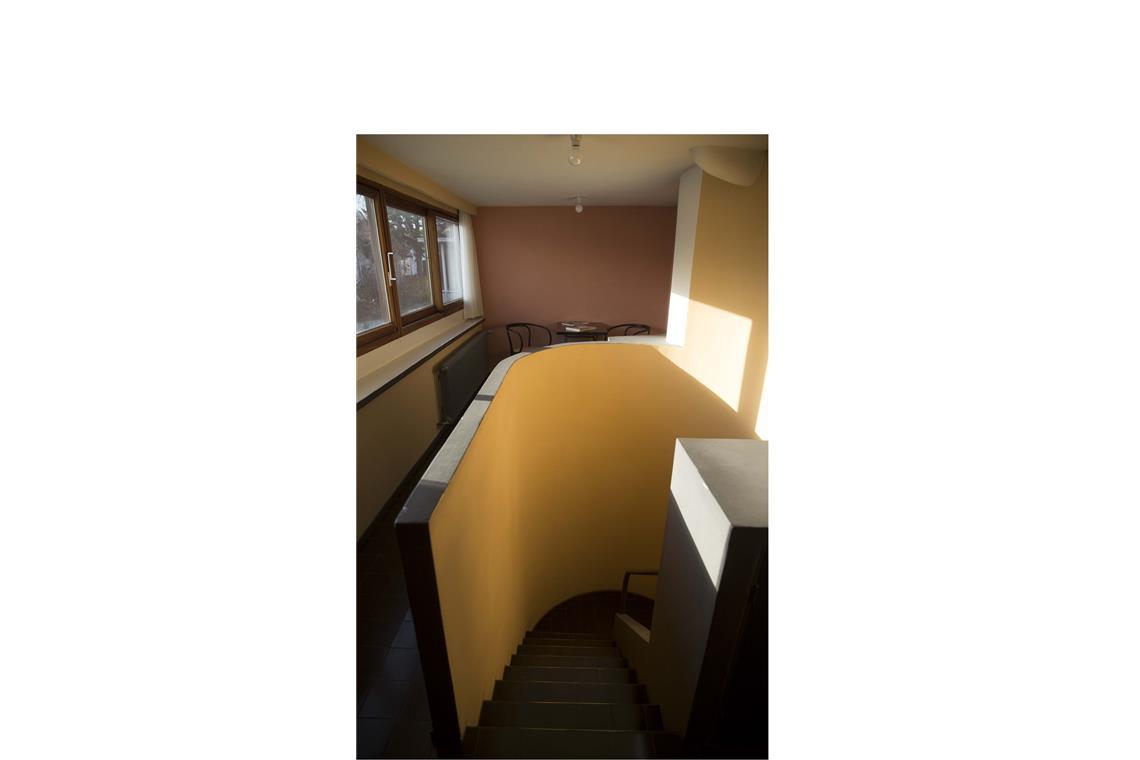

Ziemlich farbig: Das Innere des Hauses Le Corbusier in der Weißenhofsiedlung. Einblicke und. . . .

© Lichtgut/Leif Piechowski

. . . Ausblicke vom Haus Le Corbusier aus. Weitblick. . .

© Lichtgut/Leif Piechowski

. . . in alle Richtungen.

© Lichtgut/Achim Zweygarth

Hat den Zweiten Weltkrieg auch überstanden: das Haus Hans Scharoun in der Weissenhofsiedlung

© Lichtgut/Achim Zweygarth

Das Dreier-Reihenhaus von Mart Stam in der Weissenhofsiedlung wird saniert.

© Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Reihenhäuser von Pieter Oud, Niederländer wie Stam, im Pankokweg 5-9 in der Weissenhofsiedlung.

© LICHTGUT

Im Gebäude von Architekt Peter Behrens ist die Architekturgalerie untergebracht.

© LICHTGUT/Sophia Ewska

Mehrfamilienhaus entworfen von Ludwig Mies van der Rohe in der Weissenhofsiedlung. In dem Gebäude ist auch die Weissenhofwerkstatt zu finden. Die Siedlung gehört der SWSG, gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung werden die Gebäude saniert. Das Mehrfamilienmietshaus ist bereits saniert worden.

© Lichtgut/Leif Piechowski

Gebäude der Siedlung, die im Zweiten Weltkrieg und danach zerstört wurden, sind durch architektonisch belanglose und sogenannte Ersatzbauten ersetzt worden, wie hier rechts im Bild. 1958 wurde die Siedlung unter Denkmalschutz gestellt – auch die Ersatzbauten.

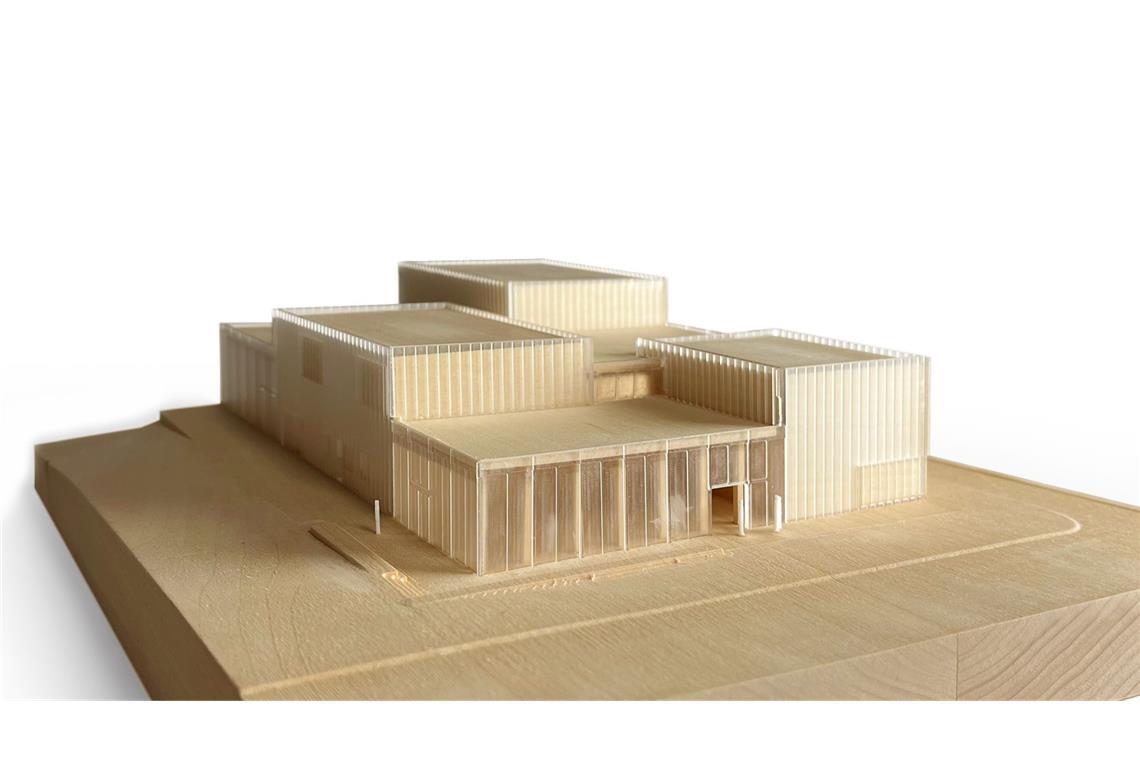

© Rendering Barkow Leibinger

2027 soll am Eingang der Weissenhofsiedlung in Stuttgart das Weissenhof.Forum die Besucher der Siedlung begrüßen. Auch Ausstellungen werden dort stattfinden.

© Weissenhof.Forum/Barkow Leibinger

Dies ist das Entwurfsmodell des Architekturbüros Barkow Leibinger. Der Bau ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung „IBA 27“.