Infrastruktur

Brücken der Hoffnung

Tausende Brücken in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Es gibt Unternehmen, die sie innerhalb von Wochen neu bauen können. Warum passiert das nicht überall?

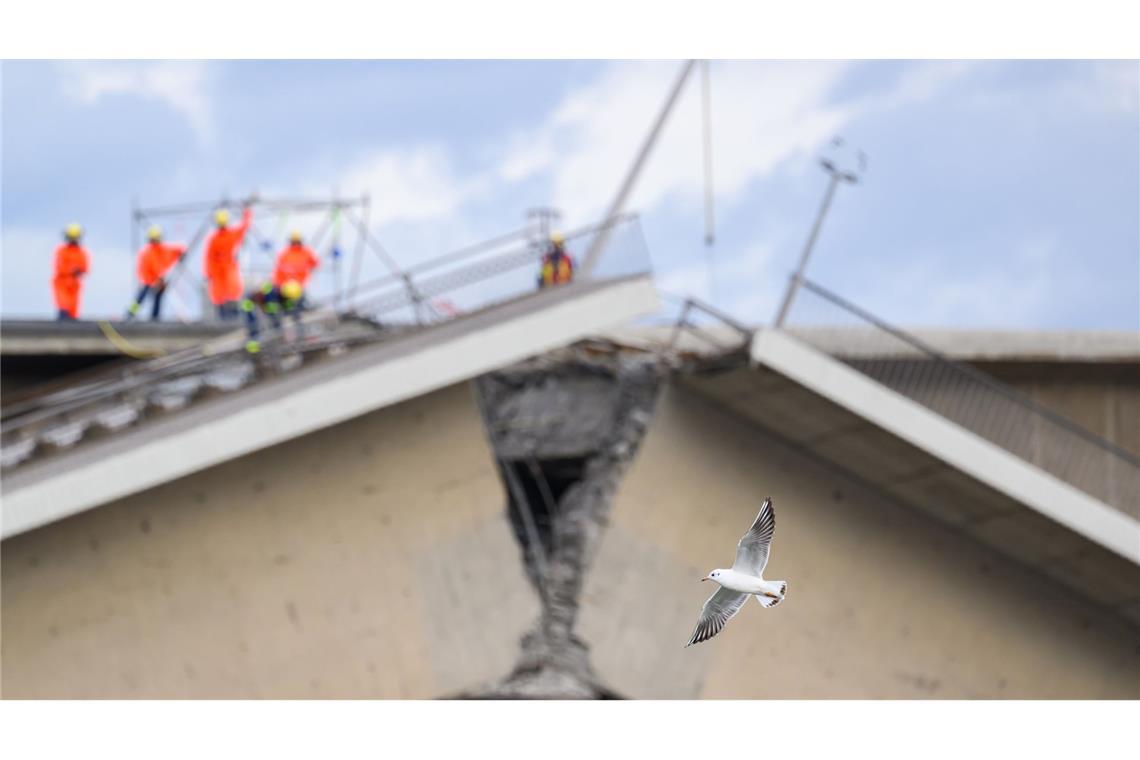

© dpa

Die Carolabrücke in Dresden stürzte 2024 zusammen.

Von Tobias Heimbach

Bei vielen Deutschen hat sich ein eher trübes Bild des eigenen Landes festgesetzt: Die Autoindustrie steht vor dem Niedergang, eine pünktliche Bahn kennt nur noch die Großelterngeneration und Brücken bröckeln nicht nur, sondern stürzen ein. Wie etwa die Carolabrücke in Dresden im September 2024.

Tatsächlich ist die Infrastruktur vielerorts in Deutschland nicht zukunftsfähig. Tausende Brücken im Land sind Sanierungsfälle. Ein Großteil von ihnen wurden zwischen 1965 und 1980 gebaut und waren nie für die Anzahl oder das Gewicht heutiger Autos und LKW ausgelegt.

Die Bundesregierung will das Thema angehen. Union und SPD planen, eine halbe Billion Euro neue Schulden machen, um die Infrastruktur im Land zu erneuern. Das soll auch den Brücken zugutekommen.

Besonders dringend nötig ist das vor allem auf den Autobahnen. Der Bundesrechnungshof schreibt in einem Bericht: „Seit Jahren befinden sich viele Brücken im Bundesfernstraßennetz in einem schlechten Zustand.“ Schon die Ampel-Koalition hatte ein Programm aufgelegt, um 5000 besonders wichtige oder besonders stark abgenutzte Brücken bis 2032 zu modernisieren. Doch mit den Sanierungen gehe es viel zu langsam voran. Der Bundesrechnungshof hält das Zieljahr 2032 für „nicht mehr erreichbar“.

Dabei könnte alles schneller gehen. Viel schneller. Das verspricht zumindest das Bauunternehmen Echterhoff aus der Nähe von Osnabrück. „Wir schaffen es mit unserem modularem Brückenbauverfahren, die Bauzeit um etwa 75 Prozent zu reduzieren“, sagt Theo Reddemann. Er ist Geschäftsführer und Technischer Leiter des Unternehmens.

„Die Zeitersparnis erreichen wir vor allem, indem wir 80 Prozent der Bauteile in einem Fertigteilwerk vorher gießen“, erklärt er. Dadurch würden aufwendige Betonarbeiten für die senkrechten Bauteile an der Baustelle wegfallen. Nachdem die Fertigteile aufgestellt worden sind, müssten lediglich noch zwischen den Fertigteilen ergänzende Betonarbeiten vor Ort durchgeführt werden.

In Münster hat Echterhoff eine Brücke über eine Bundesstraße innerhalb von sieben Wochen abgerissen und neu gebaut. „Wir haben mit dem Bürgermeister gewettet, dass wir diese Frist einhalten“, erzählt Reddemann. „Am Ende musste er unserer Mannschaft drei Fässer Bier spendieren.“

Die Geschwindigkeit hat jedoch ihren Preis. „Unser System ist etwa 10 bis 20 Prozent teurer, weil wir oft 24 Stunden an sieben Tagen die Woche arbeiten und einige Spezialkräne brauchen“, sagt Reddemann. Doch er sagt, aus seiner Sicht rechne sich das Verfahren. Schließlich sei der volkswirtschaftliche Schaden durch Staus vielfach höher. Indem man lange Verkehrssperrungen und damit Staus vermeidet, spare man zudem große Mengen CO2.

Warum werden Brücken nicht überall schneller gebaut?

Echterhoff sagt, das Verfahren sei auf 80 Prozent der Brückenersatzneubauten in Deutschland anwendbar. Dabei stellt sich unweigerlich die Frage: Warum wird nicht überall so gebaut? „Unser System ist bislang noch nicht sonderlich bekannt“, sagt Reddemann. Echterhoff ist ein Unternehmen mit lediglich 750 Mitarbeitern, hat also gar nicht so große Kapazitäten. Die Zahl der Projekte ist bislang überschaubar. 22 Brücken hat das Unternehmen mit dem bestehenden System gebaut. „Jede einzelne haben wir in der versprochenen Zeit fertiggestellt“, betont Reddemann. An 14 weiteren Projekten arbeitet Echterhoff derzeit. Er hofft, dass überall im Land Behörden die Vorteile sehen und so die Akzeptanz steigt. Denn nicht nur das Bauverfahren ist neu, sondern auch die Rolle von Echterhoff bei den Projekten. Die Firma agiert als Generalunternehmer. „Wir machen also Planung, Entwurf, Bau und fast alle Schritte selbst“, sagt Reddemann. Üblicherweise werden jedoch für die jeweiligen Arbeitsschritte Teilaufträge vergeben. Das erhöht den Koordinationsaufwand und zieht Bauvorhaben oft in die Länge. Reddemann fordert mehr der sogenannten funktionalen Ausschreibungen, bei denen die Arbeit in der Hand eines Unternehmens liegt. Doch viele Behörden hätten damit keine Erfahrung, klagt er.

Reddemann sagt, er wünsche sich von Politik und Behörden eine neue Herangehensweise bei Bauprojekten. „Nicht nur der Preis, sondern auch die Bauzeit sollte als Wertungskriterium in den Ausschreibungen festgeschrieben und bei der Vergabe berücksichtigt werden.“

Geschäftsführer Reddemann glaubt an sein Konzept und sagt, Deutschland könne nicht weitermachen wie bisher. „Durch den demografischen Wandel werden wir Arbeitskräfte in der Baubranche verlieren. Gleichzeitig haben wir diese Generationenaufgabe vor uns, Zehntausende Brücken zu modernisieren.“ Denn es geht längst nicht nur um Autobahnen und Bundesstraßen. Unter der Hoheit von Bundesländern und Kommunen gibt es Zehntausende weitere sanierungsbedürftige Brücken. Zudem gibt die Deutsche Bahn an, dass 11 000 Eisenbahnbrücken mehr als 100 Jahre alt sind. Baue man weiter wie bisher, werde man das nicht schaffen, warnt Reddemann.

Unterdessen sind in Dresden die Reste der Carolabrücke abgetragen, ein Verfahren für den Neubau läuft. Geplante Fertigstellung ist 2031.