OECD-Bericht Migration

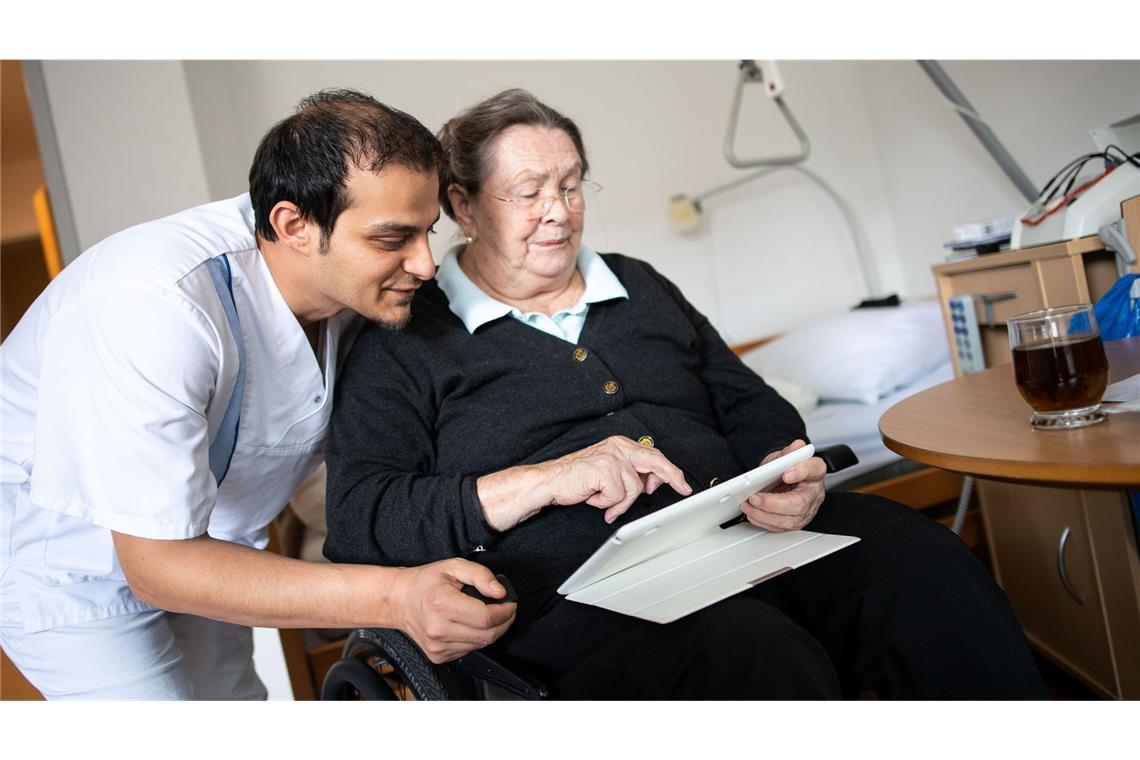

Deutschland ist ein begehrtes Ziel für Pflegekräfte

Eine OECD-Studie belegt die Abhängigkeit der Industriestaaten von ausländischen Fachkräften. Gefordert wird eine einfachere Integration von Migranten in den Arbeitsalltag

© picture alliance/dpa

In der Pflege sind in Deutschland viele Fachkräfte aus dem Ausland angestellt. Bei der Integration in den Arbeitsalltag werden ihnen aber noch zu viele Hürden in den Weg gestellt.

Von Knut Krohn

Deutschlands Gesundheitssystem profitiert sehr stark von Ärzten und Pflegekräften aus dem Ausland. Das geht aus einer OECD-Studie hervor, die am Montag in Brüssel vorgestellt wurde. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdreifacht – Tendenz steigend. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeiteten in Deutschland 2021 rund 240.000 ausländische Pflegekräfte und etwa 88.000 Ärzte. Ähnlich beliebt sind nur die USA und Großbritannien. „Diese drei Länder sind nach wie vor die wichtigsten Zielländer für im Ausland geborene und ausgebildete Ärzte und Pflegekräfte und beherbergen zusammen die Mehrheit der ausländischen Gesundheitsfachkräfte in der OECD“, heißt es in dem Bericht.

Die Schweiz ist ein beliebtes Ziel für Ärzte

Prozentual übertroffen wird diese Zahl allerdings von der Schweiz. Dort stammt knapp die Hälfte der im Jahr 2021 insgesamt 50.000 niedergelassenen Ärzte aus dem Ausland. Interessant ist, dass die meisten Zuwanderungen in diesem Bereich aus Deutschland zu verzeichnen sind, was wohl auf den höheren Verdienst und die besseren Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist. Hohe Anteile an ausländischen Kräften im Gesundheitsbereich gibt es auch in Finnland, Luxemburg und Norwegen.

Die Autoren der OECD-Studie bemerken geradezu erstaunt, dass es in Deutschland trotz der großen Abhängigkeit von medizinischen Fachkräften aus dem Ausland keine öffentlich finanzierten Programme zur Ausbildung von Pflegekräften in ihren Herkunftsländern gebe. Hier spielten aber privatwirtschaftlich finanzierte Initiativen eine Schlüsselrolle. „Seit 2013 wurden über 6200 hochqualifizierte Pflegekräfte durch verschiedene Projekte und Abkommen in Deutschland vermittelt, an denen Länder wie Bosnien und Herzegowina, Kolumbien, Indien, Indonesien, Jordanien, Mexiko, die Philippinen und Tunesien beteiligt sind“, heißt es in dem Bericht.

Zu wenige vorbereitende Programme im Ausland

Als positives Beispiel wird das Global Skills Partnerships Nursing Programme der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hervorgehoben, die mit Universitäten auf den Philippinen und in Mexiko kooperiert. Der Ausbildungsplan ist auf die Anforderungen des deutschen Verfahrens zur Anerkennung von Pflegequalifikationen zugeschnitten. Der Lehrplan umfasst Deutschkurse und die notwendige praktische Erfahrung in der Altenpflege.

Rückgang der Migration auf der Welt

Der OECD-Bericht konzentrierte sich allerdings nicht nur auf die Auswirkungen von Migration auf den Pflegebereich in Industrieländern. In ihrem allgemeinen Teil der Untersuchung berichtet die Organisation von einer kleinen Trendwende. Zum ersten Mal nach drei Jahren mit steigender Tendenz, ist die Zahl der dauerhaften Neueinwanderer in die OECD-Länder im vergangenen Jahr erstmals leicht zurückgegangen. Die 38 Mitgliedsstaaten verzeichneten für 2024 insgesamt 6,2 Millionen neue Einwanderer. Dies entspricht einem Rückgang um vier Prozent. Die Zahl sei aber immer noch ein „historisches Hoch“, schreibt die Organisation. Sie liege etwa 15 Prozent höher als 2019 vor der Corona-Pandemie.

Der wichtigste Grund für die Migration ist demnach der Nachzug von Familienmitgliedern. Die Zahl der Arbeitsmigranten sei hingegen nach einem stetigen Anstieg seit 2020 nun um 21 Prozent zurückgegangen. Die Hälfte der Migranten verteilen sich dem Bericht zufolge auf fünf Länder. Auf die USA entfallen dabei 1,42 Millionen dauerhaften Neueinwanderern, dahinter auf dem zweiten Platz liegt Deutschland mit 586.000 Menschen. Es folgen Kanada, Großbritannien und Spanien. Dabei ist die Zahl der Migranten in mehreren europäischen Ländern deutlich zurückgegangen: Deutschland verzeichnete demnach zwölf Prozent weniger dauerhafte Migranten als 2023.

Moderne Staaten brauchen Einwanderung

„Migrationsströme tragen dazu bei, Arbeitskräftemangel zu beheben und die Widerstandsfähigkeit der OECD-Länder zu unterstützen“, betonte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann bei der Präsentation in Brüssel. Hinsichtlich der großen Einkommensunterschiede zwischen Migranten und Einheimischen forderte er größere Anstrengungen, um Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu zählten etwa die einfachere Anerkennung ausländischer Qualifikationen und eine bessere Förderung des Spracherwerbs und der Weiterbildung.