Stimmung in der Wirtschaft

Höhere Investitionsbereitschaft lässt auf sich warten

Neue Umfragen deuten noch auf eine große Skepsis der meisten Unternehmen in Baden-Württemberg hin. Vor allem die Verunsicherung durch den Zollkonflikt belastet sehr.

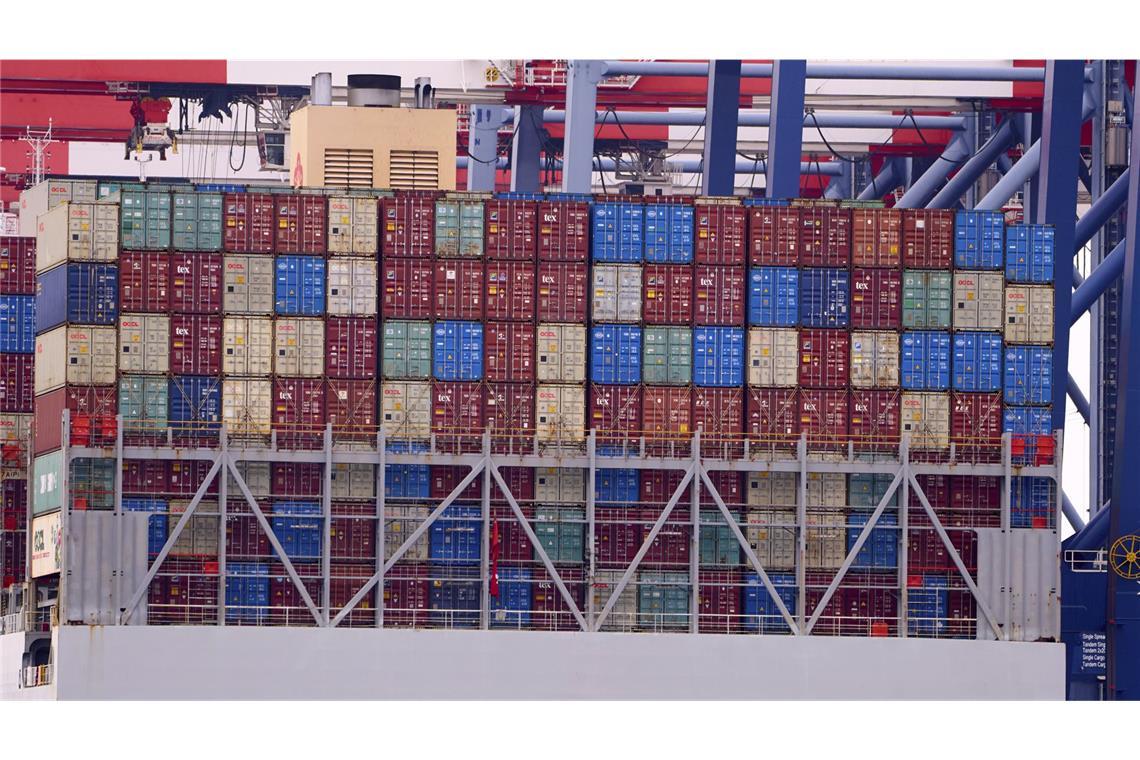

© Damian Dovarganes/AP/dpa

Der globale Handel wird gebremst – mit deutlichen Auswirkungen für das Exportland Baden-Württemberg.

Von Matthias Schiermeyer

Gut zwei Wochen ist der Investitionsgipfel im Bundeskanzleramt her, als die Vertreter von rund 60 Unternehmen Investitionen von 631 Milliarden Euro bis 2028 in Aussicht gestellt haben. Wie viel davon längst eingeplant und wie viel neu war, ist bis heute offen. Kanzler Friedrich Merz lobte jedenfalls „eine der größten Investitionsinitiativen in den letzten Jahrzehnten“.

Gemessen an einer Umfrage, die das Münchner Ifo-Institut aktuell im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt hat, ist die Bereitschaft, wieder Geld in den Standort zu stecken, noch sehr gedämpft: Lediglich 17,7 Prozent von 1200 bundesweit befragten Unternehmen beabsichtigen „zusätzliche Investitionen aufgrund des Handelns der Bundesregierung“. 61,6 Prozent verneinen dies, 20,7 Prozent wissen es noch nicht. Die Familienunternehmen sind da noch zurückhaltender als andere Firmen. Die Ifo-Forscher erwarten „keine große Investitionswelle mehr in diesem Jahr“ – es werde abgewartet, was die Regierung liefert.

Eher gute Noten für die Bundesregierung

So bessert sich die Stimmung nur langsam: Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet in den nächsten Monaten für den eigenen Betrieb keine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Die meisten stimmen aber zu, dass der Standort durch das Handeln der Politik insgesamt wettbewerbsfähiger werde.

Für (sehr) geeignet halten fast 70 Prozent den Ende Juni beschlossenen sogenannten Investitionsbooster. Damit sollen Unternehmen ihre Ausgaben für Maschinen und Geräte im laufenden Jahr sowie 2026 und 2027 mit bis zu 30 Prozent von der Steuer abschreiben können. Von 2028 an soll stufenweise die Körperschaftssteuer von 15 auf zehn Prozent im Jahr 2032 sinken. Somit erhält die Regierung kurz vor Beendigung der 100-Tage-Frist eine gute Bewertung: Fast 70 Prozent geben ihr die Note zwei oder drei.

Negative Auswirkungen für 86 Prozent der Unternehmen

In einer Blitzumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), an der mehr als 3300 Unternehmen – davon gut ein Zehntel aus dem Südwesten – teilgenommen haben, zeigt sich vor allem die Verunsicherung, die auch die Investitionsbereitschaft drosselt. Da steht der Zollstreit an erster Stelle: 86 Prozent der befragten Unternehmen im Südwesten berichten von negativen Auswirkungen der bisherigen US-Handelspolitik, deutlich mehr als bundesweit (72). 21 Prozent der Firmen im Land sehen sich sogar in erheblichem Umfang betroffen. Die Konsequenzen sind selbst für Unternehmen ohne direkte Geschäftsbeziehungen in die USA indirekt spürbar.

80 Prozent nennen die Unsicherheit und mangelnde Zuverlässigkeit der US-Zollpolitik als größte Belastung. „Die Einigung mit der Trump-Administration schafft klare Verhältnisse, sofern sie Bestand hat“, sagt Claus Paal, Vizepräsident des BWIHK. „Dies lässt immerhin hoffen, dass wir nun mehr Planbarkeit und Berechenbarkeit bekommen.“

Jedes vierte Unternehmen will die Mehrkosten selbst tragen

Weitere zentrale Probleme sind laut Umfrage die Höhe des Basiszollsatzes von künftig 15 Prozent, die kostenintensiven und bürokratischen Zollverfahren und die geringere Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt. Ferner werden die Exportkontrollen und sektorale Zölle vor allem bei Produkten aus Stahl und Aluminium angegeben – hieran nehmen die Südwest-Betriebe überdurchschnittlich Anstoß.

Der Erhebung zufolge will ein Viertel der Firmen aus Baden-Württemberg die von den Zöllen verursachten Mehrkosten selbst tragen und nicht an die US-Kunden weitergeben will. Dies betrifft vor allem die Autoindustrie. „Die Kosten für Trumps Zölle tragen in vielen Fällen die amerikanischen Verbraucher, da die Unternehmen ihre Kosten soweit möglich als Preiserhöhungen weitergeben müssen“, so Paal. Auf dem Automobilmarkt seien beliebige Aufpreise für deutsche und europäische Autos aber schwer durchsetzbar. „Das ist ein massiver Nachteil für unsere exportierenden Unternehmen.“