Buchtipps

Das sind die besten Bücher des Novembers

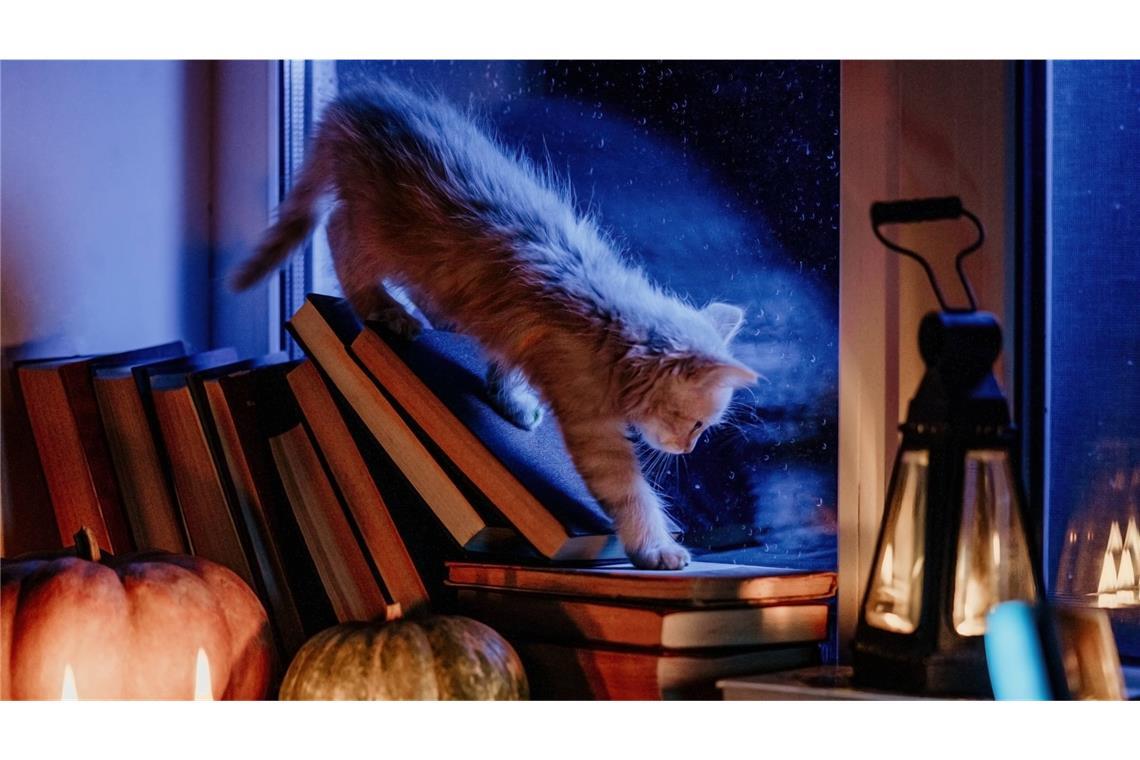

Wenn es draußen ungemütlich wird, setzt man sich der Welt am besten in Gestalt guter Romane aus: hier unsere Empfehlungen für diesen Monat.

© IMAGO/YAY Images

Wer behauptet, dass es nur Leseratten gibt?

Von Stefan Kister und Anja Wasserbäch

Salman Rushdie macht alle Grenzen durchlässig, John Irving mischt die Konstanten seines Lebens auf, David Szalay zeigt, was nicht gesagt werden kann, Katie Yee hält Zwiesprache mit einem Tumor und Thomas Pynchon sprengt ein Käse-Syndikat. Damit sollte man über Runden kommen.

Salman Rushdie: Die elfte Stunde

In seinem letzten Buch „Knife“ hat Salman Rushdie den an ihm verübten Mordversuch verarbeitet. Nun ist er als Erzähler zurück. „Tod und Leben waren nur angrenzende Veranden“, heißt es in der ersten Geschichte, die der Band „Die elfte Stunde“ (Penguin, 288 Seiten, 26 Euro) versammelt. Der Blick von hier fällt in ein Zwischenreich kurz vor der Mitternacht des Vergessens, in dem Tote als Gespenster wiederkehren, die Kunst eine magische Kraft entfaltet und parabolischer Hintersinn sich mit sinnlichster Erfahrung vermählt. Es sind Geschichten von Grenzgängen eines Schriftstellers, der weiß, wovon er spricht.

David Szalay: Was nicht gesagt werden kann

Dieser István ist vielleicht der einsilbigste Glücksritter, der je einen ausladenden Roman durchmessen hat. Ob er auf dem Weg von einer ungarischen Plattenbautristesse in die Londoner Upper Class wirklich sein Glück macht, müssen die Lesenden schon selbst herausfinden. Sie werden dabei auf jeden Fall das ihre finden, soviel kann man an dieser Stelle schon einmal verraten. Denn „Was nicht gesagt werden kann“ (Ullstein, 384 Seiten, 25 Euro), wie der deutsche Titel lautet, davon kann man erzählen. Und wie das David Szalay in seinem gerade mit dem Booker-Preis ausgezeichneten Roman tut, ist schlicht atemraubend.

Katie Yee: Maggie – oder ein Mann und eine Frau kommen in eine Bar

Ein Titel, der sich so liest, wie ein schlechter Witz beginnt: „Maggie – oder ein Mann und eine Frau kommen in eine Bar“ (Ullstein, 272 Seiten, 20 Euro). Und ja: Die Erzählerin erwacht in einem schlechten Witz: Ihr Mann verlässt sie für eine andere, die Maggie heißt. Nachdem die Erzählerin erfährt, dass sie Brustkrebs hat, gibt sie ihrem Tumor den Namen Maggie. Und auch wenn das alles so gar nicht lustig klingt, gelingt es der Autorin Katie Yee, dass man mit der Protagonistin lacht, leidet und sie am liebsten in den Arm nehmen will. All die dunklen Themen kommen mit einer Leichtigkeit daher, dass es eine Freude ist dieses Buch zu lesen.

John Irving: Königin Esther

Vielleicht kann man sich den Akt des Schreibens so vorstellen: Als ein stetes Durcharbeiten zentraler Lebenserfahrungen, Motive und Überzeugungen. Und wenn alles gut geht, ist das Ergebnis ein neuer Roman von John Irving. In „Königin Esther“ (Diogenes Verlag, 560 Seiten, 32 Euro) kommt zu den Abenteuern des Nonkonformismus und dem Selbstfindungsringen eines werdenden Schriftstellers das der Titelheldin hinzu, einer jüdischen Waise, die ihr Leben dem Aufbau des Staates Israel verschrieben hat. Die emanzipatorischen Errungenschaften, die der amerikanische Altmeister immer wieder neu kombiniert und mit skurrilem Witz verteidigt, gewinnen im Zeitalter Trumps noch einmal eine eigene Relevanz.

Thomas Pynchon: Schattennummer

Nach zwölf Jahren Schweigen wieder ein Roman von Thomas Pynchon. Also: In „Schattennummer“ (Rowohlt, 400 Seiten, 26 Euro) geht es um eine verschwundene Käseerbin, um politische und gesellschaftliche Zersetzungsprozesse, den aufziehenden Faschismus und die Austreibung des Sinns aus der Geschichte. Aber vielmehr Spaß als Nacherzählen macht es, sich in dem labyrinthischen Bau dieses Sprachkunstwerks zu verlieren, um an irgendeinem Ausgang mit Schrecken zu gewahren, wie nah die Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts an die Gegenwart heranführen.