Endspurt in Cannes

Große Filmkunst ist der neue Punk

Ob Männerglück in rauen Zeltnächten oder Rachefeldzug gegen Folterknechte: Beim Festival in Cannes herrscht nicht immer Einigkeit über die Qualität der Filme.

© Imago/Abacapress

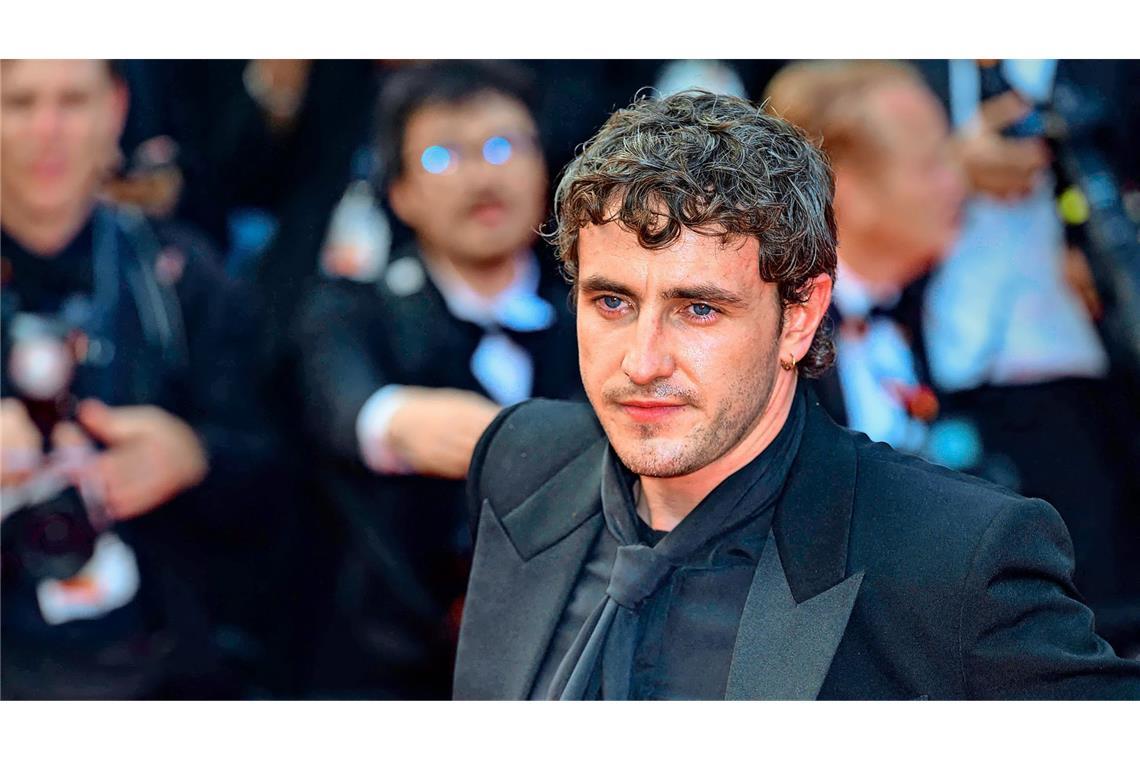

Vom „Gladiator“ zum schwulen Musikforscher: Hollywoodstar Paul Mescal bei der Premiere von „The History of Sound“ in Cannes.

Von Patrick Heidmann

Schon immer war bei den Filmfestspielen in Cannes die Wahrscheinlichkeit höher, einem Hollywood-Star auf der Kino-Toilette zu begegnen, als dass sich unter den anwesenden Festivalgästen so etwas finden lässt wie Konsens über den guten Filmgeschmack. Auch in diesem Jahr waren in den zurückliegenden zehn Tagen im Wettbewerb an der Croisette besonders viele Filme zu sehen, an denen sich die Gemüter schieden. So nun auf den letzten Festivalmetern auch „The History of Sound“.

Der südafrikanische Regisseur Oliver Hermanus erzählt darin von der Liebe zweier Männer, die sich 1917 am Konservatorium in Boston begegnen. Lionel (Paul Mescal), ein Farmersohn aus Kentucky, und David (Josh O’Connor), Waise aus gutem Hause und in England ausgebildet, finden über die Musik zueinander, doch der Erste Weltkrieg reißt sie bald wieder auseinander. Ein paar Jahre später kommen die beiden wieder zusammen, für einen Exkursion in Maine, um die Volkslieder und Balladen der ländlichen Bevölkerung aufzuzeichnen und für die Zukunft zu bewahren. Ihr Glück zwischen rauen Zeltnächten und Liederabenden bei Kerzenlicht dauert nur einen Winter, doch Lionel wird es noch Jahre später in seinem Herzen tragen.

Anders als es das historische Setting vermuten lässt, ist „The History of Sound“ kein Film über unterdrückte Gefühle, soziale Zwänge oder Scham. Nicht dass diese Faktoren nicht auch hineinspielen würden in die Beziehung der beiden Protagonisten, doch Hermanus konzentriert sich lieber auf ihre tief empfundenen Gefühle (in der Einsam- genauso wie in der Zweisamkeit), die O’Connor und vor allem Mescal mit meisterlicher Nuanciertheit greifbar machen. An der Croisette konnte nicht jeder mit so viel Zurückhaltung etwas anfangen, und der allzu naheliegende Vergleich mit Ang Lees monumentalen Schwulenwestern „Brokeback Mountain“ aus dem Jahr 2006 tut diesem Film sicherlich keinen Gefallen. Doch wer sich einließ nicht zuletzt auf die musikalische Kraft des Films, konnte gar nicht anders als tief berührt sein.

Es feierten in den zurückliegenden Tagen dann aber auch noch zwei Filme im Wettbewerb Premiere, denen es tatsächlich gelang, für beinahe einhellige Begeisterung zu sorgen – und sich entsprechend als Favoriten für die Vergabe der Goldenen Palme am Samstagabend in Position zu bringen.

Die Rückkehr von Jafar Panahi war schon vorab mit viel Spannung erwartet worden. Jahrelang galt für den iranischen Regisseur in seiner Heimat ein Berufs- und Reiseverbot, zuletzt war er 2022 verhaftet und erst nach einem Hungerstreik rund ein Jahr später freigelassen worden. Allein die Tatsache, dass er nun persönlich mit seinem neuen Werk „It Was Just an Accident“ nach Cannes reisen konnte, wurde als Triumph des Weltkinos gefeiert.

Sein neuer Film, abermals heimlich und ohne Genehmigung des Regimes gedreht (anders als etwa der zweite iranische Wettbewerbsbeitrag „Woman and Child“ von Saeed Roustaee), ist eine Rachegeschichte. Nach einem Autounfall erkennt der Mechaniker Vahid (Vahid Mobasseri) in dem Fahrer seinen einstigen Peiniger wieder, einen Offizier der Regierung, der ihn und zahllose andere im Gefängnis gefoltert hat. Vahid entführt den Mann, um ihn lebendig zu begraben, entscheidet sich dann aber, mit Hilfe einiger Leidensgenossinnen und -genossen zunächst herauszufinden, ob er wirklich den Richtigen in seinem Kleinbus liegen hat.

„It Was Just an Accident“ ist ein wütender, aufreibender Film, dem erstaunlich viele Momente von Menschlichkeit und Humor innewohnen und der am Ende dann doch nicht den letzten, unversöhnlichsten Schritt geht. Trotzdem ist Panahi hier so angreifend und offen systemkritisch wie nie zuvor in seiner Arbeit. Was die Tatsache umso erstaunlicher macht, dass er – anders als im vergangenen Jahr sein ähnlich verfolgter Landsmann Mohammad Rasoulof – nach Ende des Festivals allen Ernstes zurück in den Iran reisen will.

Wieder einmal im Privaten statt im Politischen unterwegs ist derweil der norwegische Regisseur Joachim Trier. „Sentimental Value“ – nicht unähnlich dem ähnlich überzeugenden, außer Konkurrenz laufenden „Vie Privée“ mit einer starken Jodie Foster in ihrer ersten französischen Hauptrolle überhaupt – Drama und Komödie in einem, eine Familiengeschichte über untrennbare emotionale Bindungen und generationsübergreifenden Schmerz.

Zur großen Überraschung der Schauspielerin Nora (Renate Reinsve) und ihrer Schwester taucht zur Beerdigung der Mutter ihr Vater Gustav (Stellan Skarsgård) wieder auf, ein einst gefeierter Regisseur, der Jahre vorher die Familie verlassen hatte. Das Haus der Familie in Oslo, das fast eine eigene Hauptrolle spielt in dieser Geschichte, gehört immer noch ihm; hier möchte er seinen autobiografisch inspirierten Comeback-Film drehen mit Nora in der Hauptrolle. Doch als die unversöhnlich ablehnt, engagiert er den Hollywood-Star Rachel (Elle Fanning).

„Zärtlichkeit ist das neue Punk“, sagte Trier bei der Pressekonferenz zu seinem Film in Cannes mit Blick auf die vielschichtige, nachdenkliche Sensibilität, mit der er seine Geschichte erzählt. In Cannes gab es für so viel Feingefühl mehr als 15 Minuten Ovationen im Stehen, ein Rekord in der Festivalgeschichte. Dass „Sentimental Value“ am Ende nun nicht auch zu den Preisträgern gehören wird, kann sich an der Croisette entsprechend niemand vorstellen. Aber auch die deutsche Regisseurin Mascha Schilinski, über deren thematisch zum Teil durchaus verwandten Film „In die Sonne schauen“ mehr als eine Woche nach der Premiere immer noch gesprochen wird, darf bis zum Schluss auf eine Auszeichnung hoffen.